ゲーム・エンタメの最新の話題を伝えるぞ! 山村智美の『未来ゲーム Travelers』

ゲームやエンタメの最新の話題を伝える月刊連載コラム『未来ゲーム Travelers』です。

7月を迎えました。

もう2025年も半分が過ぎてしまったなんて信じられないですねー。

2025年前半のトピックを振り返ると、

・「Nintendo Switch 2」発売

・『モンスターハンターワイルズ』が発売されるも発売後から少しずつ不評に推移

・『ELDEN RING NIGHTREIGN』が大人気、高評価

・『グランド・セフト・オートVI』の発売が2026年5月26日に

・『餓狼伝説 City of the Wolves』にクリスティアーノ・ロナウド、ガナッチが参戦

・フランスのスタジオが制作したRPG『Clair Obscur: Expedition 33』が高評価

・『都市伝説解体センター』が高評価

・『バーチャファイター』完全新作の制作発表。NVIDIAが技術協力へ

などがありました。

さらにそこに6月のSummer Game Fest期間の発表を経て、期待の新作タイトルがいろいろと増えているというところですね。

あらためて振り返ると、やはりゲームシーンは事前の想定どおりにはなかなかいかないというか、昨年末あたりだと2025年は前半が『モンハンワイルズ』、後半が『GTAVI』の年になりそうと思われていましたが、『GTAVI』は2026年発売となり、『モンハンワイルズ』については無事に発売されたものの、ボリュームなどやりこみ深度の不足や難易度の緩さなどが起因の物足りなさが不評となっています。

一方で、シングル/マルチプレイで協力プレイを楽しむという方面としてはゲーム体験が近しいフロム・ソフトウェアの新作『ELDEN RING NIGHTREIGN』は、リリース当初こそ戸惑い方面の賛否がありましたが、プレイ理解が進むにつれて高評価されていき大人気タイトルとなっています。

こちらは非常に高難度で1プレイの時間も長く、手軽でやさしいというものとは真逆のゲーム体験となっていますが、『DARK SOULS』シリーズや『エルデンリング』で培われた土台もあって、ヘビーユーザーが本気で挑戦できるものとなっています。そのヘビーユーザーの声にミドル・ライトなユーザーも牽引されているという印象ですね。『モンハンワイルズ』とは対照的な推移になっているのが興味深いところです。

そんなわけで、前評判どおりにはいかないし、思いがけないタイトルが人気となっていくのは、ある意味で例年どおりであり、だからこそゲームはおもしろいとも言えるところ。

予想がつかず新しいものによって変化し続けながら前に進んでいく。

2025年後半も、そして来年以降も、思いがけないおもしろさの登場に期待したいですね。

では、今月の曲~。

スタジオカラー制作のガンダムシリーズ最新作「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」が最終回を迎えました。

ボクは「機動戦士Ζガンダム」がリアルタイム世代、1988年の「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」が、親とではなく友達同士で観に行った最初の映画だったという、これでもかのガンダム世代。そんなボクがジークアクスを観て「こういう形のものまでやってくれたなら、もう満足だな」という気持ちでガンダムへの関心に区切りをつけることができました。これはとてもポジティブな話で、数十年ものの想いが詰まっているものにポジティブに区切りをつけて前へ進めるようにするというのは至難の業ですが、それを見事にやってくれました。

好きなものにちゃんと満足しきって、その思い出をいつでも活用できるようにしっかりと保管して、また新しいものへと目を向けていく。とても大切なことだと思います。

というわけで、そんな「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」から2曲。

1曲目の米津玄師さんの「Plazma」はアニメの最終話までの映像が含まれているので、未視聴のかたは再生をお控えください。

2曲目は、TMネットワーク「BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて) -2025 Version-」です。

Nintendo Switch 2 発売後4日間で世界販売台数が350万台を突破!

6月5日についに発売となったNintendo Switch 2ですが、いろいろと話題に事欠かないですね。

著名人の抽選販売の当落報告がSNSを賑わしてネットニュースになり、

週末に家電量販店での緊急入荷販売が行われるとそこにも人が殺到し、買えた報告もあれば、間に合わなかった報告も。

購入して何をプレイするかというよりも、とりあえず本体を入手して安心したいという気持ちが強いような様子が見られますね。

実際の販売台数の方はというと、

何と“発売後4日間の世界販売台数が350万台を突破”!

これは“任天堂のゲーム専用機の発売後4日間の世界累計販売台数として、過去最高となります。”とのことです。

・Nintendo Switch 2 の発売後4日間の世界販売台数が350万台を突破(任天堂ニュースリリース)

かつて発売日に店頭に長い行列を作ってきた歴代の任天堂ハードはいろいろとあって、自分も並んだこともあれば、取材をして発売日のレポート記事を書いたこともありました。例えばニンテンドーDSや3DSの全盛期あたりだと全国各地に数100mに及ぶ購入列ができたりもありましたが、あれらすべてをNintendo Switch 2の販売数が上回っているというのは、本当にすごいことだなと感じますね。

任天堂は2026年3月期までで1500万台の販売を目標と公表していますが、そのうち約23%を4日間で達成したということになります。

販売目標は生産見込み台数にも関わってきますので、そこから推測していくと残り約9~10ヶ月の間に1か月あたり約120万台ほどを販売していく見込みとなっていきます。あくまで残りを計算しただけなので、実際の出荷数は月ごとに増減したりホリデーシーズンの出荷増も考えられるので、この限りではないというところです。

月あたり約120万台のうち、さらに日本での出荷数がどれぐらいかと考えると……なかなか気軽に買えるようになるまでは遠いのかなーという感じがしてきますね。

同様に周辺機器の中でも「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」の入手がちょっと難しくなっています。というかボクも欲しいですが入手できていないです。

Nintendo Switch 2では初代のProコントローラーも使用できるのですが、初代のProコントローラーだとNintendo Switch 2のスリープを解除することができないんですね。毎回本体のボタンを押してスリープから復帰させるひと手間が発生します。

そういうところもあって、がっつり本格的にプレイしたい人ほどNintendo Switch 2 Proコントローラーが欲しくなるところなのですが、こちらも本体についで入手しづらい状況で、逆に本体を入手できた人が増えるにつれて比例して入手しづらい状況が続いてしまうかもしれないですね。初代Nintendo Switchの初期の頃と似たような状況かなと感じられます。

というわけで、正直なところ専用タイトルのラインナップもまだ不足気味で様子見な人も結構出るのではと発売前に予想していたのですが、とにもかくにも本体を確保しておきたいという需要が非常に高く、あらためてNintendo Switchの強さを再認識した1か月でした。

転売対策も進化し続けていますし、あとはとにかく欲しい人の手に届いて、さらなるソフトウェアラインナップの充実に期待したいですね。

期待の作品が続々! 『BIOHAZARD requiem』『STRANGER THAN HEAVEN』『ペルソナ4 リバイバル』『007 First Light』『Dear me, I was…』『プラグマタ』

今年のSummer Game Fest期間でも様々なタイトルが発表されたわけですが、

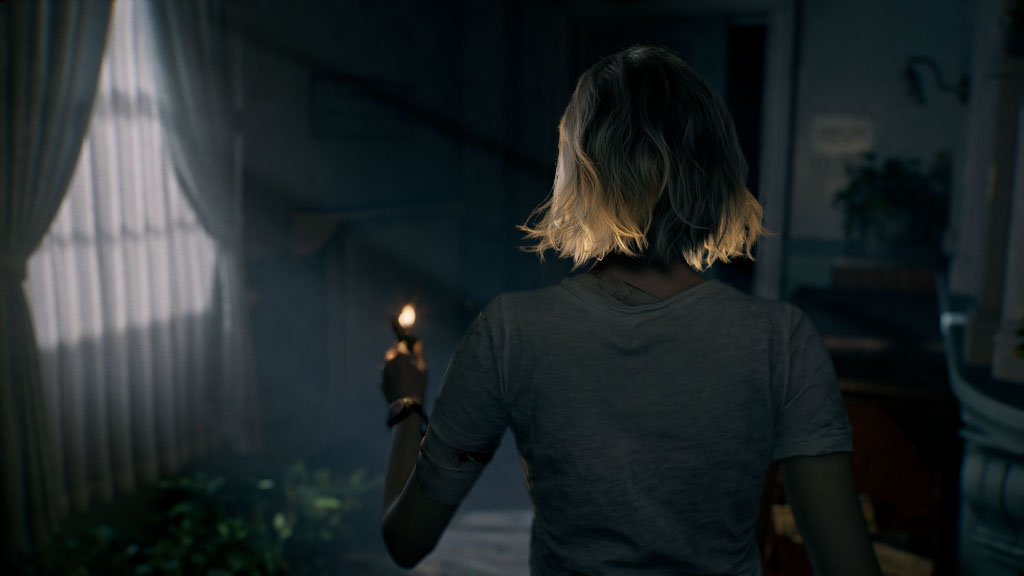

今年の最大のタイトルは『BIOHAZARD requiem』でしたね。

シリーズ第9作であり、英題である『Resident Evil』のREの9作目が、レクイエムのスペル“Req”uiemにかかっているというしっくりくるネーミング。

発売は2026年2月27日と、もう半年と少しでプレイできる日がやってきます。今後、発売までのGamescomや東京ゲームショウなどで順次情報が公開されていくでしょうし、一番の注目タイトルとなっていくことは間違いないですね。

公開されているクリエイターメッセージでより詳細が語られています。

シリーズ30周年記念タイトルとなる『BIOHAZARD requiem』では「やみつきになる恐怖」がコンセプト。「怖いけれど何度でも体験したくなる」という中毒性がある恐怖演出に重点を置いて開発されているとのこと。

プレイモードはオフラインのシングルプレイで、プレイヤーがじっくりと恐怖体験に浸れるよう構成。

主人公はFBI捜査官のグレース・アッシュラフト。内向的で怖がりというバイオシリーズでは珍しい人物像を持ち、プレイヤーと同じ目線で恐怖に直面していく存在になるそうです。

物語の中で、彼女が恐怖を乗り越えて成長していく姿が描かれます。FBI捜査官である彼女は銃の扱いや冷静な判断力にも長けており、恐怖と理性のバランスを持ったキャラクター。

『BIOHAZARD requiem』は一人称視点と三人称視点を自由に切り替え可能。一人称視点では恐怖をより間近に感じられ、三人称視点ではアクションやキャラクターの動きが見やすくなっています。また、ビジュアル面でも強いこだわりがあり、髪の毛の質感や出血表現など、リアリティを追求した映像演出が施されています。

物語の舞台は、『バイオハザード3』や『アウトブレイク』シリーズなどで描かれた、ミサイル攻撃によってウィルスを滅菌させた作戦から約30日後のラクーンシティ。過去のアンブレラ事件やラクーン事件に関わった人物たちの運命も描かれ、シリーズ全体の集大成的な内容となっています。

なお、「レクイエム」というタイトルには、シリーズを通じて犠牲になった人々への追悼の意も込められているとのこと。

シングルプレイ専用でしっかり恐怖体験にフォーカスするという軸がブレていないこと、シリーズプレイ済みの人であれば気にならずにはいられない主人公であるグレースの素性、滅菌作戦で壊滅したラクーンシティというシリーズ初期作品が好きな人にも強い関心を持たせる舞台。いずれもうまいところを突いてくるな流石だなという思い。

発売までは未プレイのシリーズ作をプレイしたり、プレイ済みでも再プレイして予習しておくなどして、『BIOHAZARD requiem』がプレイできる日を待ちたいですね。

このほかにも注目のタイトルが発表されていますので、その中でも特に注目度の高いものをピックアップします。

「龍が如くスタジオ」の新プロジェクト”Project Century”の正式タイトルが『STRANGER THAN HEAVEN』に決定。それに伴って、2ndティザートレーラーが公開されました。ただ、この2ndティザートレーラーでは時代設定が1943年と表示されていますが、1stティザートレーラーでは1915年と表示しています。トレーラーごとに年数をしっかり見せているところには何らかの意図がありそうです。

ペルソナシリーズの中でも屈指の人気作『ペルソナ4』のリメイクが発表されました。田舎町、八十稲羽での学校生活、友だち、そしてマヨナカテレビ。TVアニメや『P4U』『P4D』など派生作品を数多く生み出したアトラスの大黒柱となったタイトルが満を持してリメイクです。Xbox Game Pass、Xbox Series X|S、Windows、PlayStation®5、Steamで発売予定。

コアなゲームファンなら誰もが知る『ヒットマン』シリーズで知られるIO Interactive開発・販売のストーリーアクションアドベンチャー『007 First Light』が、ついにヴェールを脱ぎました。MI6の訓練生として若く聡明だが、ときに向こう見ずすぎる男であるジェームズ・ボンドを操って、世界最高のスパイ誕生の物語を展開するとのこと。

Nintendo Switch 2専用タイトル『Dear me, I was…』

こちらは“ARC SYSTEM WORKS Showcase”で発表された完全新規のタイトル。Nintendo Switch 2専用のアドベンチャー。ビジュアルを担当するのは、『アナザーコード』『ウィッシュルーム』『CHASE- 未解決事件捜査課 ~遠い記憶』のキャラクターデザインを手掛けた金崎泰輔氏。とある女性の人生を追体験する物語となるとのこと。2025年夏配信予定。

『プラグマタ』

カプコンスポットライトで2026年発売予定の『プラグマタ』の最新情報が公開されました。2020年の初公開から幾度もの延期がありましたが、Summer Game Fest: Play Daysでメディア向け試遊を実施、ドイツで開催されるgamescom 2025では一般試遊も行われるとのことで、東京ゲームショウでも期待ができそうです。今年のTGSのカプコンブースは『BIOHAZARD requiem』と『プラグマタ』が大きく扱われるのではないでしょうか。

XboxがAMDとの“次世代の取り組み”を発表! 携帯機XBOX ALLYにVRのMeta Quest、Xboxアプリの統合も

Summer Game Festでの発表といえば、ハードウェア面ではXboxの携帯ゲーム機“XBOX ALLY”が話題となりました。かねてから……噂レベルで言えばもう10年以上前からちょくちょくとXboxの携帯ゲーム機の話題はあったわけですが、ついに実現されたと言ってもいい、のかな? というところです。

かな? というのは、XBOX ALLYはASUSのROG AllyのXboxエディションとも言えるもので、完全な新ハードというわけでもないかなというものなため。いわゆるUMPC(ウルトラモバイルPC)で、カスタム版Windows 11 Homeを搭載しています。2025年のホリデーシーズンに発売予定。

さらにSummer Game Festの数週間後にはVRヘッドセット「Meta Quest 3S Xbox Edition」を米国で発売しました。

Xboxは、携帯ゲームにVRと、あらゆる方面でのプレイ体験を統合している感がある展開が続きました。もともとコンソールのXboxと平行してPC GamePassなどWindowsでのXboxアプリでの展開にも注力していますが、その強みをさらに拡充するために他のデバイスメーカーとの協力体制を強めているという印象がありますね。

さらにさらに、そこに続けざまに発表されたのが“次世代のゲーム体験”の言及。CPUのRyzen、グラフィックボードのRadeonで知られるAMDとパートナーシップを結び、次世代Xboxコンソール、そしてXboxエコシステム全体に向けたシリコン半導体の共同設計を行うと発表しました。

簡単に言うと次世代機です。

次世代Xboxだけでなく、様々なデバイスに適した半導体からXbox向けのものを作っていくということで、言うなれば、家だけでなく土地、地面からXboxのシステムを作りますというようなこと。先にXBOX ALLYやMeta Quest 3S Xbox Editionを発表してきたのも、今後のシステム全体の幅を見せるという意思もあるのかもしれません。

また、同時にXboxアプリの刷新も進められているということで、次世代に向けて統合した環境を作っていくその第一歩目が始まっていると感じられますね。どのような全容になっていくのか、今後も目が話せないですね。

7月の注目は『ドンキーコング バナンザ』に『Mecha BREAK』! ダーク探索型2Dアクションのパックマン45周年記念作品『Shadow Labyrinth』も

2025年7月に発売されるタイトルから注目作をピックアップ!

まずは7月2日より正式サービスが開始されたメカアクションシューティングゲーム『Mecha BREAK』。サービス開始時点では15機種が登場し、プレイモードは3対3のチームデスマッチ“エース序列戦”、6対6の戦術作戦“境界戦場”、PvPvEの戦術脱出モード“マシュマーク”の3つになるとのこと。ロボットもののファンの人は注目していた人も多いのではないでしょうか。

7月17日にはNintendo Switch 2専用タイトル『ドンキーコング バナンザ』が発売。Nintendo Switch 2を購入できた人は大型の専用タイトル2本目ということで購入を検討している人が多いのでは。

変わり種のタイトルとしては、パックマン45周年の記念作品ながらも、ダークな2D探索型アクションゲームにチャレンジしたという『Shadow Labyrinth』が7月18日に発売。ナムコネタも散りばめられているとのことで、ナムコファンの人も挑戦してみては。

それでは、良いゲームライフを!

2025年7月2日

『Mecha BREAK』

[Xbox Series X|S][Windows PC(Steam)]

2025年7月11日

『パタポン1+2 リプレイ』

[Nintendo Switch][PS5][Windows PC(Steam)]

2025年7月17日

『ドンキーコング バナンザ』

[Nintendo Switch 2]

『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』

[Nintendo Switch][PS5][Windows PC(Steam)]

2025年7月18日

『Shadow Labyrinth』

[Nintendo Switch][Nintendo Switch 2][PS5][Xbox Series X|S][Windows PC(Steam)]

2025年7月25日

『ラタタン』

[Windows PC(Steam)](Nintendo Switch、PS5、PS4、Xbox Series X|S版は年内リリース予定)

『伊達鍵は眠らない – From AI:ソムニウムファイル』

[Nintendo Switch][Nintendo Switch 2][Windows PC(Steam)]