見城こうじのアケアカ千夜一夜

第47夜『魂斗羅』(1987年・KONAMI)

ビルとランスに与えられたミッションは“異星人基地の破壊”!

『魂斗羅』は主人公ビルとランスによる異星人基地の破壊を目的としたアクションシューティングゲームです。操作はレバーと、ショットとジャンプの2ボタンで行います。

当時、このゲームは少ししかプレイしていなくて、今回アーケードアーカイブス版を改めて購入して最後まで遊びました。本当に今さらで恐縮ですが、こんなにたくさんのアイデアが詰まったゲームだったのですね!

どちらかというと自分が上手ではないタイプのゲームで、当時も難易度が高く感じていたのですが、改めて遊んでもなかなかの手ごたえで、無限コンティニューとその場リスタートがとてもありがたく感じました(それでも繰り返し遊ぶうちに少しずつ攻略もわかってきました)。

多彩なモードの工夫が光るアクションシューティング

『魂斗羅』は横スクロールをはじめとした、さまざまなモードの組み合わせで構築された盛りだくさんなゲームです。

横方向や縦方向に進むスクロールアクション、固定画面のボス戦、TPS的な視点のシーンと、奔放に場面が切り替わっていきます。

多彩なアクションモードから成り、それぞれでカメラやルールが少しずつ異なっているという点では、たとえば『源平討魔伝』もこのような発想で作られていたように思います。

こうした仕組みは当時の2Dゲームらしい発想のような気がします。自在にカメラを動かすことが難しかったからこそ、表現への渇望からたどり着いたゲームシステムなんじゃないかなって。

また、改めて遊んでみて感じたのが、難易度が高いのは間違いないのですが、ボスをはじめとした強敵と戦うシーンで、敵は案外そこまで硬くない(耐久力がない)ということです。

より後年のゲームの感覚でいうと、この何倍も弾を当て続けないと死なないだろうなという敵を割と短時間で倒すことができる。一つ一つのシーンでそこまで時間をかけさせない作りになっていて、テンポがとてもいいんです。

個人的には、幻影のように分裂し、合体時のみダメージを与えることのできるボスが好きです。アイデアがユニークで、初見だといい感じに幻惑させられます。

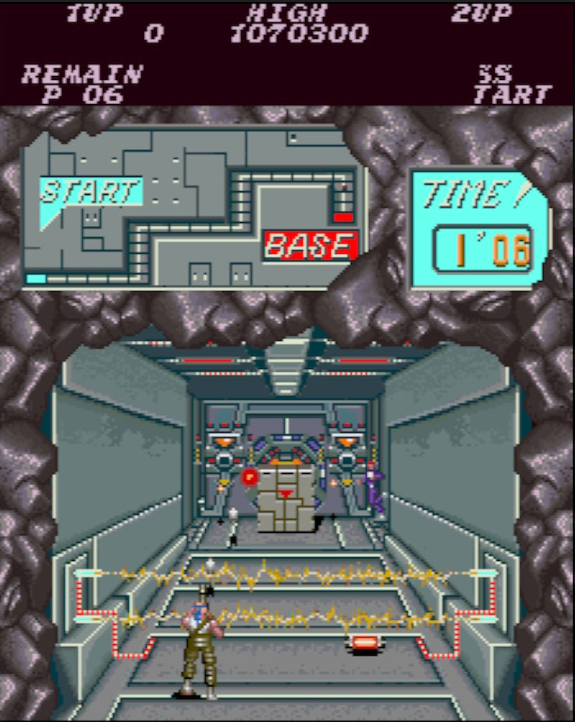

構成までよく考えられ、独自性も高いTPSシーン

こうした各モードの中でも、個人的にとくに独特でおもしろいと思ったのがTPS風のシーンです。

このシーンではプレイヤーは前進ができず、左右移動とジャンプと伏せの組み合わせで敵の攻撃をかわしながらターゲットの破壊を行います。

この際、プレイヤーの動きと独立して照準を動かすことができないので、あくまでターゲットの正面に移動する必要があり、ジャンプや伏せと相まって、個人的な感覚でいうと制約の大きいパズルアクション的な遊びのように思います。

移動の軸が制限された中で、自身の高さを切り替えて敵を狙い撃ったり攻撃をかわすという考えかたは、他のステージとも共通しています(視点が変化しているだけで)。

とはいえ、ちょっと風変わりな仕組みではあるので、チュートリアル的な流れもしっかりしていて、最初は行く手をさえぎるバリアも敵もいない状態で進めるシーンが用意されています。次に立ち状態や伏せ状態で破壊できるターゲットが登場し、最後にもっとも対応が難しいジャンプで破壊するターゲットが出現します。構成としてよく考えられています。

ただ、このモードは敵弾の軌道が把握しにくくてなかなかうまく避けることができず、端に追い詰められたときなどはとくに困ってしまいます(上手な人からしたら「慣れれば対応できる」と言われてしまうと思いますが)。

このシステムはのちの同社『餓流禍』『G.I.ジョー』に受け継がれ、独自の進化を遂げたといえるのかもしれません。

2D時代のさまざまなTPSゲーム

最後に余談になりますが、2D時代のTPS風のゲームといえば、『魂斗羅』『餓流禍』『G.I.ジョー』以外にも『リードアングル』『カベール』『NAM-1975』など、いろいろな製品が作られています。

これは本当に個人的な感覚なのですが、2DのTPSは必ずしもリアルな立体感で作られていたわけではなかったこともあり、ぼくはうまくプレイできず、上手に対応できないことが多かった気がします。たとえば敵弾の到達までの距離感だったり、ヒットチェックの取りかただったり、どれもゲームごとに独特の感覚がありました。

ですが、今にして思うと、そうした3D移行前の“2Dで3Dの視点を表現したゲーム”群は、その時代にしか作れなかった貴重なものばかりだったように感じます。

では、また次回。

©Konami Digital Entertainment

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation