厳選5本!“充実の濃いセガセガしさ”を味わえるゲームたち

『アストロシティミニ』には、どんなゲームが入っているんだろう?

買っても、本当に楽しめるのだろうか?

そんな疑問にお答えすべく、フリーのゲームコラムニスト/ライターである山村智美さんにおすすめタイトルを5本厳選していただきました。

まだ購入予定のないあなた!

これを読めば、きっと遊びたくなるはず!

『バーチャファイター』

“賢者と愚者にどのような違いがあるのか? どちらが正しかったのか? すべてが過ぎ去ったのちの世に振り返らなければ、本当のことは誰にもわかりはしないのです”

聡明な人はそのように語るのだけど、1993年のあれからもういつの間にやら27年も過ぎたから、いまなら本当のことが正しくわかる。

『バーチャファイター』はその後のゲームの時代を変えた存在で、それが生まれたことは特別なことで、その進化を目の当たりに熱中した僕らのシーズンは、最高だったということ。

『バーチャファイター』が誕生する少し前、1988年の『ウィニングラン』や1992年の『バーチャレーシング』など主にレースゲームに「ポリゴン」による3Dグラフィックスが使われていった。

一般のゲームファンも「ポリゴンって? このカクカクしたものがそう?」と、少しずつ存在を知っていきつつ。だけどそれが、どんな未来を創っていくのかは、まだ誰も想像しきれなかった頃。

当時の僕は、地元のゲームセンターに通いつつも、たまにあまり人がいないデパートの屋上のゲームコーナーにも1人で通っていた。

そこには『バーチャレーシング』があったからだ。

特別レースゲームが好きだったというわけでもないけど、僕は『バーチャレーシング』のピットが好きだった。理由は単純で“カクカクした人が出てくるから”。

当時のポリゴンはまだまだ四角い板のつぎはぎで、言うなればダンボールみたいなものだったから、レーシングカーのような無機物を描こうとするのが自然なことだったんだと思う(たまに牛もいたけど)。

でも僕はそんなカクカクした世界にいる、がんばって人っぽく表現されているピットクルーの人にワクワクした。

「これ人間だ! 車を整備してるのがわかる! カックカクだけど!」

プレイするたび毎周のようにピットに入ってワクワクしていた(表彰台でももっと人型のキャラが見られるけど、ピットに入りまくるもので表彰台はあまり見られなかった)。

そんなある日、いつものようにデパートの屋上にいくとそこに『バーチャファイター』があった(いま思うとずいぶんと新作にめざといデパートの屋上だった)。

「バーチャレーシングのピットの人が戦ってる!」

僕はすぐに目を奪われた。

『バーチャレーシング』のピットクルーよりもずっと人間らしさの高まった『バーチャファイター』のキャラクターたち。

だがもちろん今の時代からみればカックカクで、人間らしいディテールをギリギリにがんばって描画しているものに過ぎないんだけど。

今ならハッキリと断言できる。“それがむしろかっこよかった”。

それは、それまで誰も見たことがないもの。

少なくてテクスチャもないネイキッドなポリゴンによるソリッド感に、連綿と受け継がれてきたセガのビビッドな彩色が組み合わさることで最強にかっこいい。

それはあの時代のギリギリのスペックの制約があったからこそ誕生した、時代が生んだ異質な神だった(その魅力はデュラルをみたときにさらに高められる)。

初代の『バーチャファイター』は、表現力が豊かになっていった後のシリーズ作とは異なり、スペック面を考慮した工夫が、むしろ魅力になっているところがある。

果てなく広がる空間の中、四角いステージの上で人が戦っている。

非日常的な光景だ。

裏を言えば、それはBGが一枚絵でそれがステージをぐるっと囲っているだけで、飾りのオブジェクトを置く余裕がなかったことが推し量れるのだけど、それはむしろ、どこか神秘的と言える光景を作り上げた。

それまでのゲームになかった光景の中、それまでの表現とは異なる人間的な躍動が繰り広げられる。

ソリッドなビジュアルに神秘性が加わって、理屈を越えるものに到達した。

それは新しいものの象徴となった。それは間違いなくステキな予感だった。

見た目こそカックカクのフォルムな初代『バーチャファイター』のキャラクターたちだけど、見るべきはその動き、その躍動感だ。

技を放ったあとの体の戻し。

息づかいを感じさせる全身の揺れ。

キックを放てば、蹴ったあとスッと足を戻して、その動きを軸足のヒザがわずかに沈んでクッションする。

筋肉の躍動、力の逃がし、余韻。

それはそれまでの2Dグラフィックスのゲームにはなかった概念だ。

PPPとパンチを3発放つとき、手だけでなく上半身の捻りに下半身の踏み込み、そして放ったあとの余韻がしっかりと表現される。

あらためて今の時代にみても「細かなところまでよく動くなぁ」と感心させられるほどだ。

この見た目の斬新さとは裏腹な肉体感のある動きは、ムーブメントを起こし始めた。

当時のゲーム誌は“新しい未知のものを必死に表現して伝えよう”として、多くは「本物の人間が戦ってるよう」と表現した。

日本全国に、この魅力に取り憑かれた人が現れた。

東京では、西新宿の「GAME SPOT21」に夜な夜な猛者が集った。

角張ってるけどそれがむしろかっこよくて、ソリッドで最先端な格闘ゲームを大人たちが夢中でプレイした。

“ガイーンッ!”

カウンターヒットの音が響けば、そのダメージの大きさに大人たちが「うわっ!」と声をあげた。

大人たちが筐体を取り囲んで夢中になっていた。笑っていた。

そうして、それから『バーチャファイター2』が出て、それから何がどうなっていったのか……それはゲームファンの誰もがご存じのとおり。

『バーチャファイター』はゲームにおける3Dグラフィックスの有用性を示して、その進化を強烈に加速させたといって問題ないだろう。

新しい技術を使っているだけでなく、制約の中でセンスが発揮されて、そのゲームがブレイクを起こしたこと。それが時代を創ったマスターピース。

試行錯誤の連続……というか試行錯誤だけで作られていると言ってもいいのではと思える特異性の塊な初代『バーチャファイター』は、ゲームとしての手触りも非常に独特で、それでいて今プレイしても独自のおもしろさを感じ取れる。

おりしも、聖地だった「GAME SPOT21」は2021年1月中旬に閉店することとなってしまった。

この冬、それらのすべてを、あの時代を感じながら、初代『バーチャファイター』をプレイするということもまた、意義のあることだ。

27年前を知る人も、知識として知るのみの人も、ぜひ触れてみてはいかがだろうか。

……あっ!

初代『バーチャファイター』ではウルフもスプラッシュマウンテンが出せるぞ! でも、もしも“ダメージがパンチ1発分しか減らないこと”があったとしても、それは仕様だぞ!

※旧AM2研 片桐大智氏はパンチ1発分ダメージ事件について、「ダメージを与える処理中に別の技データダメージに上書きされてしまう事がまれに起こる」と当時のプログラマーさんに聞いたそうです。

『ボナンザブラザーズ』

「『アストロシティミニ』を買おうかと思ってるんですけど、ビジュアルがポップでかわいくて、操作はシンプルで、友だちとか子どもとも一緒に遊べて、曲もすっごくいい感じなゲームってありますか?」

このように訊かれたら、すかさずこう答えればいい。「それなら『ボナンザブラザーズ』があるよ」と。

微笑みを浮かべながらであればよりベターだ。

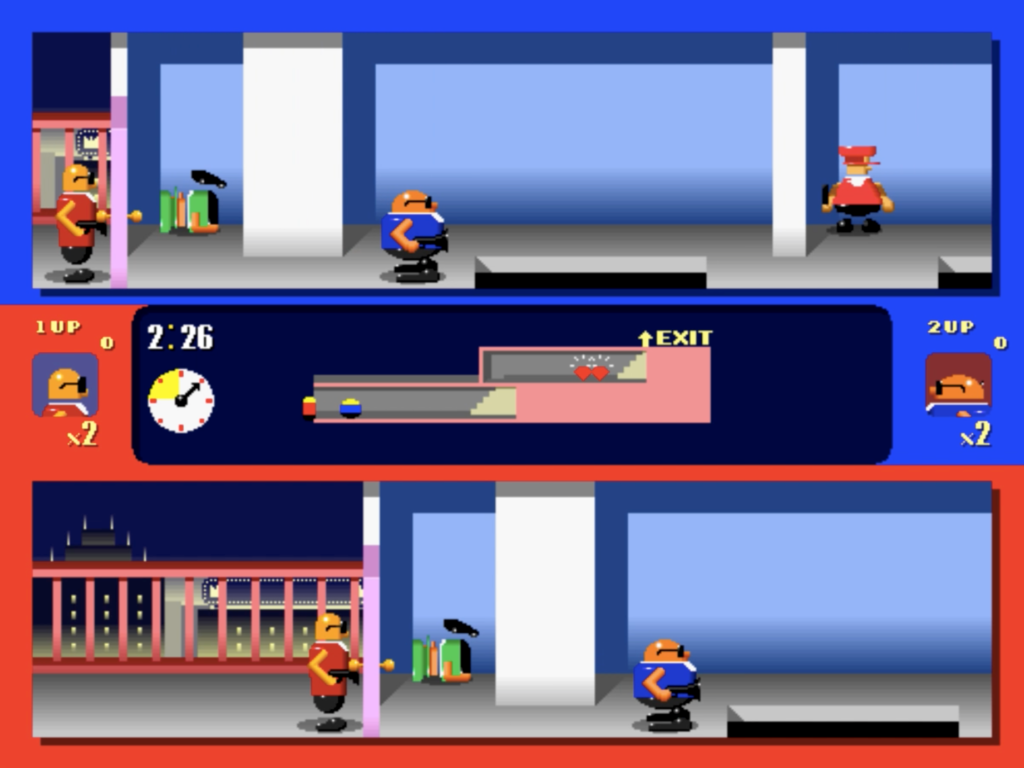

『ボナンザブラザーズ』はステージ内のお宝を集めてゴールから脱出するアクションパズルゲームだ。

主人公は泥棒の兄弟で、赤い服でノッポなROBOと、青い服の太っちょ体型なMOBOの、サングラスをかけた凸凹コンビ。人呼んで「ボナンザブラザーズ」!

横スクロール画面の厳重な警備の中を進んで行き、お宝を盗み出していく。

唯一の武器である銃で警備員を気絶させて進むのが基本だが、ドアの向こうにいる敵がドアに近づいたタイミングを見計らってドアを開けて挟んで気絶させるコントさながらのコミカルなアクションもあれば、手前と奥の2ラインを駆使して敵を誘い込んですれ違うというゲームシステムを活かしたテクニックもある。

シンプルなゲームデザインながら使えるテクニックが豊富にあって、それらひとつひとつコミカルでユニークな場面を生んでくれる。ゲーム的なプレイフィール(手触り)と、見た目の自然さやおもしろさが両立されている、優等生的なゲームだ。

サウンドもポップでコミカル、それでいて都会派な泥棒兄弟ならではのスタイリッシュさが感じられるテイストで、ビジュアルとしっかりマッチしている。

というわけで、『ボナンザブラザーズ』はゲーム性、ビジュアル、サウンド、いずれにおいても、本当に優れたゲームだと今でも感じるし、何より「このゲームおもしろそう!」と人を惹き付ける“楽しそうな雰囲気”に満ちているのがいいところだ。

『ボナンザブラザーズ』の魅力は、やっぱり2人協力プレイ。

何しろ2人協力プレイ前提な上下分割をしているぐらいだ。

2人で手分けしてステージの各ルートをお宝回収にいき、互いの画面をみつつ、声をかけあいつつの泥棒家業は楽しい。

ちょっと敵が多くて苦戦しているところに手助けにいったり、手助けが間に合わず相棒がゲームオーバーになってしまったり、何やかんやで2人でお宝をすべてゲットして脱出して、互いにイエーイと喜んだり。

“どんなゲームも一緒に遊べばだいたい楽しい”ものだけど、『ボナンザブラザーズ』はより楽しい。

「一緒に遊ぶ人いないんですけど!」とか、「じゃあ1人プレイはダメなの?」と思われちゃうかもしれないが、1人プレイでも『ボナンザブラザーズ』は優れたゲームだ。

がんばって攻略ルートを構築していけばノーミスクリアもちゃんとできるし、終盤ステージの警備員に挟み撃ちされまくりな中を切り抜けつつ、きわどいタイム設定の中、ギリギリでゴールしたときの気持ち良さが絶妙な、いいバランスをしてるアクションパズルなのだ。

ちなみに、メガドライブ版をよく遊んだという人もたくさんいそうだが、メガドライブ版には収録されていないステージがアーケード版にはあるので、メガドライブ版をやりこんだ人も新鮮に楽しめるぞ。

……真面目に良さを書いてきたけど、最後はやっぱり『ウェッハッハー!』の魅力を書かないといけない。

お宝を取ったときに「ウェッハッハー!」というボイスが出るのだが、“お宝ゲットだぜ”的な気持ち良さや、難関を乗り越えて達成感を味わってるぜとか、警備員を出し抜いてやったぜ的な、そういういろんな嬉しさが満ち満ちたニヒルな悪党の「ウェッハッハー!」なのだ。

厳重に警備していても凄腕の俺たちにかかればチョロいもんだぜー!的な「ウェッハッハー!」だし、

警備員をドアで挟んで気絶させ、その隙にお宝ゲットで「ウェッハッハー!」であり、

銃をバンバン撃って、進む先の敵を先読みして倒し、お宝ゲットで「ウェッハッハー!」でもあり、

プレイが上達した自分の腕前にホレボレできる的な自画自賛の「ウェッハッハー!」だし、

つまり、何だか気持ちがいいのが「ウェッハッハー!」なのだ。

というわけで、『ボナンザブラザーズ』をプレイするときには、ぜひ自分でも「ウェッハッハー!」と笑ってプレイしてもらいたいなーと思いますね。

あ、壁にじっとしているとハエが頭に止まって、叩くっていうシーンも好き。

『ゴールデンアックス デスアダーの復讐』

「すごく世界観が濃くて、強烈で、それでいておもしろいゲームあります?」こんな風に訊かれることがあったなら……OK!

キミはこう答えるべきだ「さぁ今すぐ『ゴールデンアックス デスアダーの復讐』をプレイするのだ!」と。

初代の『ゴールデンアックス』は家庭用ゲーム機への移植も多く行われていることもあって遊んだことがあるしよく知っているという人が多いと思うが、家庭用ハードに『アストロシティミニ』で初めて移植されることとなった『ゴールデンアックス デスアダーの復讐』は、触れられる機会の少ないコアなタイトルだ。

『ゴールデンアックス』シリーズとしてはメガドライブに『ゴールデンアックスII』や『ゴールデンアックスIII』が登場しているが、『デスアダーの復讐』はそれら2作とは異なるアーケード版初代の続編という位置づけとなっている。

そんな『ゴールデンアックス デスアダーの復讐』は、インパクト抜群の強烈な個性を放つゲームだ。

1992年にリリースされ、当時のセガ基板システム32の能力で描かれている本作は、ある意味では素朴さも垣間見られた初代よりもその表現力を高めて、おどろおどろしさが増している。

ビジュアルは、当時の“洋ゲーテイスト”に寄せているのを感じさせるベタっとした色使い、囚われた人々、手にしたおそろしい武器をくゆらせながらにじりよる敵たち。

ストレートに言うと“リアルでえぐい系のファンタジー”のテイストだ。

当時も強烈だったそれは、今ではあまり見られなくなったテイストであり、より独特さが際だっている。

そのインパクトはすごい逆に新鮮で、80年代~90年代を過ごした人だと、何だか懐かしい感じもするだろう。

サウンドもインパクトがすごい。

戦いのシーンで頻繁に流れる『ドンドコドンドコドンドコドンドン、ドンドコドンドコ!』という曲は原始的な戦いであることを感じさせる野性味がありつつ、高揚感をもたらす。

『デデッデ! デデッデ! デデッデ! デデッデ!』という危機を感じさせる曲調の曲も、命がけの戦いであるような緊張感をもたらしてくれる。

それらサウンドがビジュアルと合わさって『デスアダーの復讐』の強烈さ、おどろおどろしさを刻みつけてくれるのだ。

これら『デスアダーの復讐』の個性は今風に考えると、確かにどこか家庭用ハード向きとは言えないところもあるかもしれない。当時のアーケードならではの濃さだ。

一方で、コミカルというか「そんなのあり!?」と思わず声に出るようなユニークな場面も多々ある。

ケンタウロスのドーラは、なぜか乗り物に乗ると普通の人間っぽい足になる。

なぜなのかはよくわからないけど、たしかにケンタウロスのままだと乗れないだろうし、乗っているときだけセクシーな生足が出てくるからプレイヤーは嬉しいし、ケンタウロスでも乗り物に乗れるようになるし、みんな嬉しいからそれでいいのだ。

そもそもその乗り物も火を噴く巨大なカマキリだったり、そこにボウガンみたいな装置を搭載して撃ちまくって突き進むこともできるし、「マッドカッター!って言いながら空飛んでた人」みたいな原住民も襲ってくるやらで、カルチャーショックが次々から次に押し寄せてきて、プレイヤーの常識を打ち壊していく。

敵味方ともにキャラクターがよく動く(とくにスケルトン系の敵が骨の残骸から人型に戻るときの細かさはすごい)し、見れば見るほどに強烈で、パワフルに作り込まれたゲームであることを感じさせてくれる。

この濃さ、ぜひ味わってもらいたい。

『ラッドモビール』

「2Dのドット絵から3Dグラフィックスに変わっていくあいだのゲームってどんなのがあったんですか?」こう訊いてくる人なんているかどうかはわからないが、もし万が一いたら、そのうちのひとつとして『ラッドモビール』をオススメしてみたらいい。

『ラッドモビール』は1991年にアーケードに登場した旧AM3研制作のレースゲームだ。時代としてはすでにポリゴンを使ったレースゲームが出始めていたし、翌年の1992年には『バーチャレーシング』も登場する。

そんな、転換期の一作である。

1980年代からセガが連綿と続けてきたアーケード体感ゲームの2D世代の終盤のひとつとも言えるだろう。

ジャンルとしてはいわゆる公道レースもので、アメリカ大陸をロサンゼルスからスタートして最終ステージのニューヨークを目指していく。

のだが、コースもシュチュエーションもなかなかにぶっ飛んでいて、セガセガしい。

ラウンド1から「サーキット場じゃあるまいし、こんなバンクしたコーナーがあってたまるか!」と言いたくなるほど傾斜がついたパワードリフト的コースを走っていくことからはじまり、洞窟の中を走ったり、パトカーに追いかけられたり、線路の上を走って列車に追いかけられたりと、「どういうことなの?」とツッコまざるを得ないシチュエーションが満載だ。

それが90年代だ。まったくもってセガセガしい。

夜にはライトをボタンでつけたり、雨が降ったらワイパーを動かしたりなど、こまかなドライビング表現があるほか、クラッシュしたときに自車が壊れていく、いわゆるダメージ表現もしっかり入っていて、のちのレースゲームの進化に繋がっていった要素も多数みられる。

セガサターン本体の発売翌月には『ゲイルレーサー』というタイトルで移植版が発売されたので、初期セガサターンのソフト日照りの中、購入したという記憶がある人も多いだろう。

ただしセガサターン版『ゲイルレーサー』は各種の演出や敵車の挙動などがなくなっていた。

『ゲイルレーサー』をプレイしたことがあるけど……という人は、ぜひ本物と言える『ラッドモビール』をプレイしてみてもらいたい。

ちなみに、運転席のミラーにぶらさがっているキーホルダーはソニック・ザ・ヘッジホッグで、ソニックの初登場がこの『ラッドモビール』だった。

『ダークエッジ』

「2D格ゲーは……」よし、みなまで言うな。それならキミは『ダークエッジ』をやるのだ。

『ラッドモビール』の翌年に『バーチャレーシング』が登場したのに対して、この『ダークエッジ』が1993年にリリースされた同年には『バーチャファイター』が登場している。

まさにセガにとって転換期の2D格ゲーが『ダークエッジ』だ。

あくまで2Dドット絵を拡大縮小させて作り上げた超3次元アクション、スプライトでの3D対戦格闘ゲームである本作は、いろんな意味ですごい。

これぞ転換期だけに現れるゲームであり、ゲームファンが唸ること間違いなし。

2D格闘ゲームだが、移動は敵を中心に360度にまわれる。手前も奥も自在で、ある意味では初代『バーチャファイター』よりも3次元的な動きを駆使している。

ただ、操作は2D格ゲーのそれで、防御はレバー後ろ入れだ。

普通の2D格ゲーであれば1P側か2P側しかないからガード操作もわかりやすいが、本作においては、どの角度でも敵に対してレバー後ろ入れになるので、大変に難しい。

これを踏まえると初代『バーチャファイター』のガードボタンという操作は発明だなーと思えたりする。

さらに技のコマンド入力も2D格ゲーのそれであり、ガード以上に脳が混乱する。

例えば、レバー下半分をまわす。いわゆるヨ○フレイム的なコマンドがあるのだが、自分がいる位置でその半回しの始まりと終わりを変えなければいけない。

自分が奥にいるときなら、レバー上からはじまって下へとまわすことになる。

すごいことだ。

いわゆる投げキャラ的なブラッドというキャラにいたっては、レバーを反時計回りに1回転というコマンド投げ技があるのだが、自分が右手前にいるときのコマンド投げの入力を答えよ、みたいな試験問題にでもなりそうな感じになってしまう。

思い通りにキャラを動かそうと努力するだけでも、他のゲームにはない脳力を鍛えられそうな仕様だ。

まさに転換期ならでは、そして当時のセガだからこそ挑めた、特異な格闘ゲームだ。

『アストロシティミニ』にはこの『ダークエッジ』と『バーチャファイター』がの両方が収録されていて意義深いものがある。

このチョイスは筆者が『アストロシティミニ』の開発陣にインタビューさせて頂いたところ、まさにその意義を感じてもらいたいという想いから選んだということだった。

ぜひ、それを頭の片隅に置きつつ、両タイトルを楽しんでみてはいかがだろうか。

ⒸSEGA