「ゲームニクス」で考えるゲームの魅力 第五十三回 ループ

当コラムでは、「ゲームニクス理論」をもとに、なぜゲームがおもしろくなるのか、どうしてプレイヤーはゲームに夢中になってしまうのかを、おもしろおかしくご紹介していきます。

第五十三回のテーマは「ループ」です。

「ループ」とは、ひとことで定義するのはとても難しいのですが、今回は大まかに「特定の同じステージ、または場面を繰り返しプレイすること」としてお話しします 。

筆者とサイトウ・アキヒロ先生の共著『ビジネスを変える「ゲームニクス」』では、「原則4:段階的な学習効果」の1種として「原則4-B:段階的に難易度を上げる」を掲げ、「ゲーム開始直後の高くし過ぎると、ついていけないユーザーはすぐにあきらめて遊ばなくなる。ゲーム開始時では難易度を低めに設定し、先へ進むにつれて少しずつ難しくするほうがよい。」などと解説しています。

「原則4-B」は、先にステージに進むほど難易度がアップするなどの方法で、古くから数多くのタイトルに導入されています。加えて、全ステージクリア後にステージ1に戻って2周目に突入する、すなわち「ループ」が導入されたタイトルでは、周回を重ねるごとに難易度が上がるタイトルも少なくありません。

一例を挙げますと、『ドンキーコング』(任天堂/1981年)は1周全4ステージで、先のステージを進むごとに難しくなります。さらに全ステージをクリアすると、より難易度がアップした2周目のステージ1からゲームが再開、つまり「ループ」すると難易度が上がる仕組みになっています。

© Nintendo

以下、今回も筆者の思い付く限りではありますが、数々のおもしろい「ループ」の実践例をご紹介しましょう。どうぞ最後までご一読ください!

「ゲームニクス」とは?

現亜細亜大学教授のサイトウ・アキヒロ先生提唱による、プレイヤーが思わずゲームに夢中になる仕組みを理論・体型化したもの。

本稿では、「ゲームニクス理論」を参考に、ありとあらゆるゲームのオモシロネタをご紹介していきます。「理論」というおカタイ言葉とは正反対に、中身はとってもユルユルですので、仕事や勉強の休憩時間や車内での暇つぶしなど、ちょっとした息抜きにぜひご一読を!

「ループ」を続けて、自らの限界にチャレンジ

前述したように、古い時代の作品、特にアクション系のゲームは、先のステージに進むほど難しくなり、最終ステージをクリアして2周目、3周目……と「ループ」を繰り返すごとに、難易度が上がる仕組みを導入したタイトルが数多くあります。

これらのタイトルにおいて、難易度を上げる具体的な方法には、敵や敵弾、障害物の数が増える、敵や敵弾の移動スピードが上がる、制限時間が短くなる、などがあります。

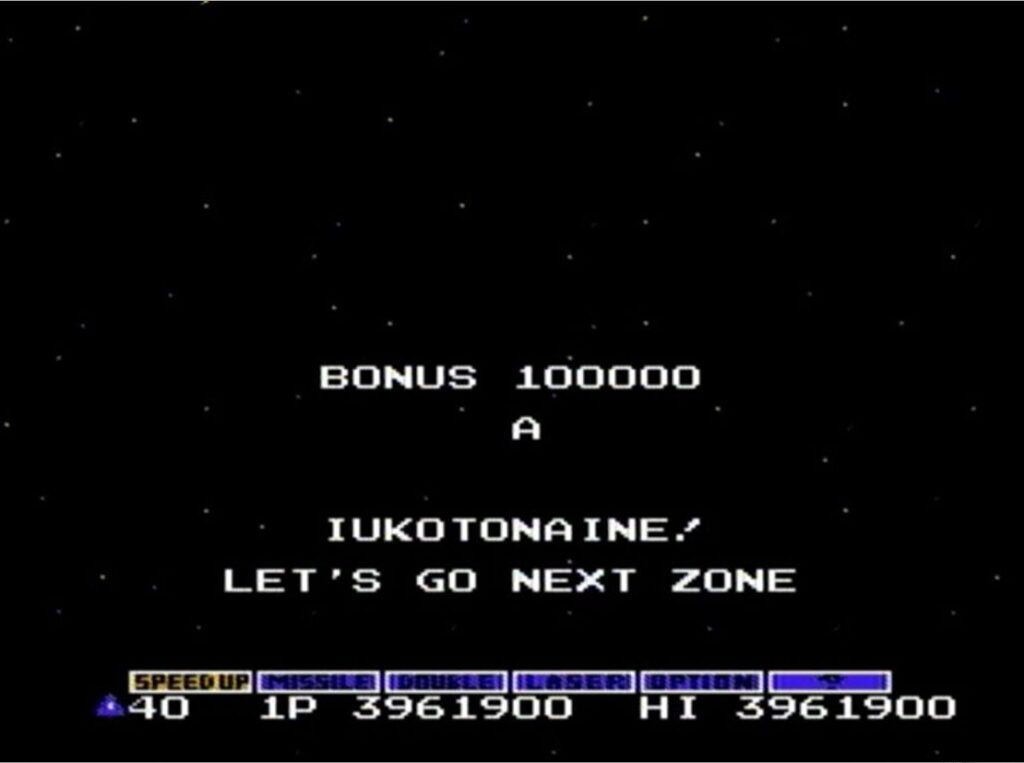

2周目が存在する数あるタイトルの中でも、とりわけユニークなアイデアを導入した有名タイトルの1つが『グラディウス』(コナミ/1985年)です。

本作は2周目に突入すると、敵の出現パターンはほぼ同じですが、敵を倒すごとに倒した敵の位置から弾が飛んでくる、通称「撃ち返し弾」が出現し、1周目に比べて難易度が大幅にアップします。

その続編である『グラディウスII』(コナミ/1988年)では、2周目以降は「撃ち返し弾」に加え、一部のステージではマップの形状が変わり、敵の数がさらに増える場面も登場します。

© Konami Digital Entertainment

第二十五回の「ボスキャラクター」でも紹介した『魔界村』(カプコン/1985年)や『飛龍の拳 奥義の書』(日本GAME/1987年)などのタイトルは、1周クリアしただけではストーリーが完結せず、真のエンディングを迎えるためには、難易度がアップした2周目の最終ステージに出現する「真のラスボス」を倒すことが必要です。

単に同じステージを「ループ」させるだけではなく、2周目以降の難易度を上げるとともに、1周目とは異なる展開を用意することで、プレイヤーに新たなモチベーションを与えるアイデアは、今さらですが実に見事ですね。

ところで、「ループ」後に「ボスキャラクター」をはじめ、敵の出現パターンや種類が異なるアイデアを最初に取り入れたタイトルは何だったのでしょうか? たいへん申し訳ないのですが、筆者の調査では特定するには至りませんでした。(もしご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひご一報を!)

あくまで筆者の推測ですが、その最古の例の1つが『サスケVSコマンダー』(SNK/1980年)ではないかと思われます。本作は、ザコ敵の忍者軍団と戦うステージと、「ボスキャラクター」にあたる親分忍者と1対1で戦うステージを交互にプレイする仕組みで、「ループ」を重ねるごとに親分忍者の種類と、攻撃のバリエーション(忍術)が変わります。

今から実に45年も前に、「ループ」を利用して「次の忍者は、どんな術を使うのかな?」と、プレイヤーをワクワクさせるアイデアを導入していたことには改めて驚かされますね。

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

プレイヤーを恐怖に陥れる無限「ループ」

たとえゴール地点に到達しても、特定の条件を満たしていない場合はステージをクリアできず、同じステージ内を無限に「ループ」させることで、プレイヤーの緊張感を演出するタイトルもいろいろあります。

前述の『飛龍の拳 奥義の書』の道中ステージでは、強敵の「牙龍獣士」を倒して鍵を奪い取ってから、最終地点にある扉を開くとステージクリアとなります。もし鍵を持っていない場合は出口が開かないので、再びスタート地点に戻ってから鍵を入手することが必要です(※最終地点から少し先に進むとスタート地点に戻ります)。

また本作の道中ステージでは、残り時間がゼロになるとミスとなり、主人公のストックが1人減ってしまうので、「ループ」を繰り返すほど危険が増します。

以下の写真は『奇々怪界』(タイトー/1986年)の最終ステージです。本作は、1~7ステージまでは「ボスキャラクター」を倒すことがステージクリアの条件ですが、最後のステージ8に限り、隠された謎を解き明かすまでの間は同じマップを堂々巡り、つまり無限に「ループ」し続ける仕組みになっています。

© TAITO CORPORATION 1986 ALL RIGHTS RESERVED.

無限「ループ」を利用して、さらにひねったルールを導入していたのが『スーパーゼビウス ガンプの謎』(ナムコ/1986年)です。

本作では、各ステージをクリアするためには、隠された謎を解き明かすことが必須条件となります(※一部、謎解きが不要なステージもあります)。もし各ステージの最終地点に到達した段階でクリア条件を満たしていない場合は、『飛龍の拳 奥義の書』と同様にスタート地点に戻されてしまいます。

さらに本作では、同じステージで4周目に突入すると新たな強敵が出現して難易度が大幅にアップし、4周目でもクリア条件を満たさずに最終地点に到達すると、自機のソルバルウが墜落してミスになってしまいます。

さらにさらに、本作の一部のステージでは1周目を「ループ」せずにクリア 、つまりノーミスかつ一発で謎を解き明かしてクリアに成功すると、高得点の隠しボーナスが獲得できる仕掛けも用意されています。

VS. スーパーゼビウス ガンプの謎™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

「ループ」を利用した、ユニークなアイデアいろいろ

「ループ」後に「ボスキャラクター」だけでなく、ステージ構成やゲーム内容が大きく変化するタイトルもあります。

前述の『魔界村』の続編である『大魔界村』(カプコン/1988年)は、2周目に突入すると1周目には登場しない新たな武器、「サイコキャノン」が特定の条件を満たすと登場します。

本作の2周目に登場する「真のラスボス」を倒すためには、サイコキャノンの入手が必須条件となりますので、プレイヤーは難易度が上がった各ステージの攻略に加え、「サイコキャノン」の出現条件の解明も求められます。

その後継作にあたる『極魔界村』(カプコン/2006年)は、1度クリアしたステージを何度でも繰り返しプレイすることが可能で、クリアしたステージを再度プレイすると、1周目であっても初回プレイ時に存在しなかった敵、あるいはトラップが追加されて難易度が大幅にアップします。さらにラスボスを倒して2周目に入ると、一部のステージでは1周目には登場しなかったパワーアップアイテムや敵が追加されます。

© CAPCOM CO., LTD. 1988, 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

最後に、「ループ」をキャンペーンにも利用したおもしろい、かつ懐かしい例をご紹介。

ファミコン版の『グラディウス』(コナミ/1987年)は、1~6周目までのエンディング画面に表示される祝福のメッセージが毎回変化するといった 、プレイヤーを楽しませるアイデアが導入されています。

加えて本作では、6周目のエンディング画面に、秘密のキーワードが表示されます。実は当時、発売元のコナミが本作の非売品グッズをプレゼントするキャンペーンを実施していたのですが、その応募条件がキーワードをハガキに書いて送ることでした。

ちなみに『がんばれゴエモンからくり道中』(コナミ/1986年)にも、1周目、8周目、100周目(!)のいずれかをクリアすると、秘密のキーワードが表示されるアイデアが導入されていました。

同じく、ファミコン版の『マグマックス』(日本物産/1986年)でも、ステージマップの4周目に入った直後のタイミングで表示される秘密のメッセージをハガキに書いてメーカーに送ると、プレゼントが当たるキャンペーンが実施されました。

「ループ」を販促に利用することで、プレイヤーを飽きさせず、難易度がより高くなったステージにチャレンジさせるアイデアを思い付いた、メーカーの開発や営業スタッフの皆さんの知恵は、本当に素晴らしいなと筆者は思います。

© Konami Digital Entertainment

以上、今回は「ループ」をテーマにお送りしましたが、いかがでしたでしょうか?

先日、海外の『ドンキーコング』マニアが「ループ」を繰り返し、いわゆる「キルスクリーン」が発生するため、以前はクリア不可能と思われたステージをクリアする方法を発見し、ハイスコアを更新したことが一部のニュースサイトで報じられました。44年も前に発売された作品を、今なお熱心に研究し続けるプレイヤーの執念は本当にすごいですね。

本編では触れませんでしたが、もしかしたら「ループ」には「ゲームニクス理論」の「ゲームテンポ」(※「ゲーム全体の構成から感じる全体的な心地よさ」のこと)にも相通ずる、プレイヤーを引き付けてやまない、何か特別な効果があるのかもしれませんね。

それでは、また次回!