「ゲームニクス」で考えるゲームの魅力 第五十九回 ループPart2

当コラムでは、「ゲームニクス理論」をもとに、なぜゲームがおもしろくなるのか、どうしてプレイヤーはゲームに夢中になってしまうのかを、おもしろおかしくご紹介していきます。

第五十九回のテーマは「ループPart2」です。

筆者とサイトウ・アキヒロ先生の共著『ビジネスを変える「ゲームニクス」』では、「原則4-B:段階的に難易度を上げる」を掲げています。

前回(第五十三回)でも採り上げた『ドンキーコング』(任天堂/1983年)などに導入された、最終ステージをクリアすると2周目に突入し、周回を重ねるごとに難易度が上がる仕組みは、その典型的な実践例です。

実は、いざ調べてみると「ループ」は、単なる「難易度アップ装置」として使うだけでなく、ほかにもいろいろな利用法があることがわかります。

以下、今回も筆者の思い付く限りではありますが、「ループ」によってプレイヤーが飽きずに繰り返し遊んでしまう、「ゲームニクス理論」の「原則3:はまる演出」にもつながる例をご披露したいと思います。どうぞ最後までご一読ください!

「ゲームニクス」とは?

現亜細亜大学教授のサイトウ・アキヒロ先生提唱による、プレイヤーが思わずゲームに夢中になる仕組みを理論・体型化したもの。

本稿では、「ゲームニクス理論」を参考に、ありとあらゆるゲームのオモシロネタをご紹介していきます。「理論」というおカタイ言葉とは正反対に、中身はとってもユルユルですので、仕事や勉強の休憩時間や車内での暇つぶしなど、ちょっとした息抜きにぜひご一読を!

プレイヤーの思考、創造力を問う無限「ループ」

あくまで筆者独自の見解ですが、ある場面で特定の条件を満たすと先のマップに進み、条件を満たさなければ元の位置に戻され堂々巡りになってしまう、いわゆる無限「ループ」の仕掛けが、古くから多くのタイトルに導入されているように思われます。

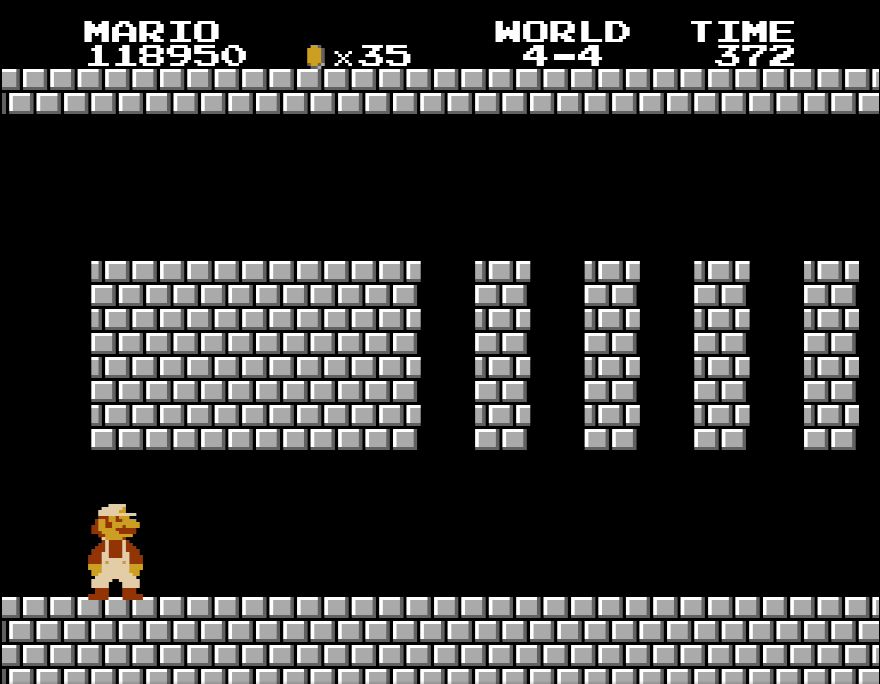

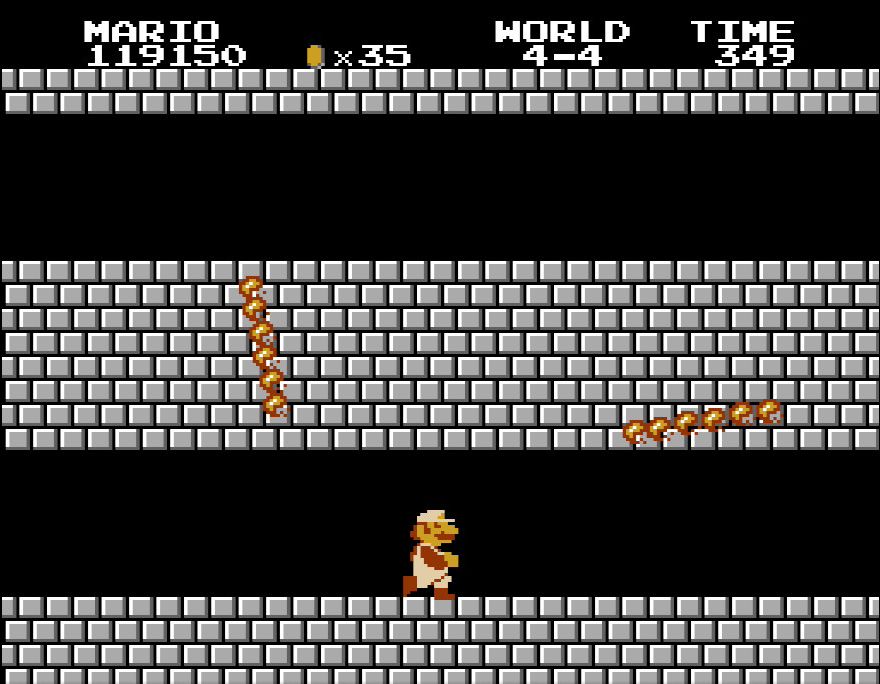

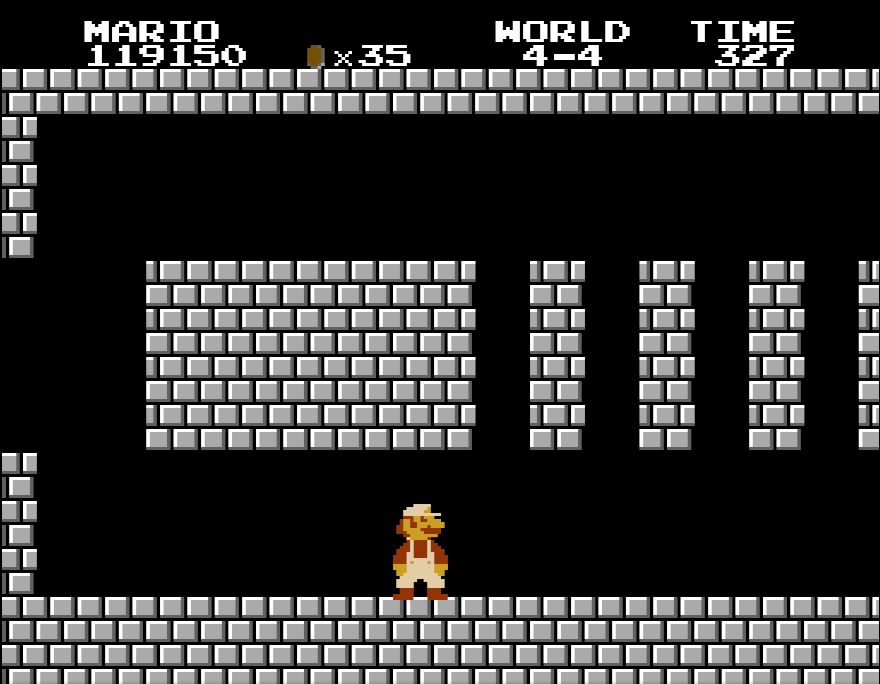

有名タイトルから一例を挙げますと、『スーパーマリオブラザーズ』(任天堂/1985年)のワールド4-4、7-4、8-4の各ステージでは途中でルートが「分岐」し、もし不正解のルートに進んだ場合は元の場所に戻されるワナが仕掛けられていることは、多くの皆さんがご存知のことでしょう。

ちなみに、『スーパーマリオコレクション』(任天堂/1993年)に収録された本作のリメイク版では、プレイヤーが「ループ」地点で正解のルートに進むと「ピンポーン」と音が鳴り、逆に間違えると「ブブー」と鳴る演出が追加されています。

© Nintendo

『ゼルダの伝説』(任天堂/1986年)で、「迷いの森」の先にある墓場へと進むためには、ある決まった順番で森の中を進む必要があり、途中で失敗すると最初からやり直しになってしまいます。

「迷いの森」の中では、たとえ正解のルートに進んだ場合でも、墓場に進むまでの間は同じ形のマップが繰り返し表示されます。景色がずっと変わらないことで、プレイヤーは途中で「ちゃんと先に進めているのかな?」と不安をかき立てられ、よりミステリアスな作品であることを印象付ける効果が出ているようにも思われます。

『ドラゴンクエストII』(エニックス/1987年)のロンダルキアへの洞窟も、2階と6階で無限「ループ」のワナが仕掛けられています。

2階は前述の「迷いの森」と同様に、同じマップが繰り返し表示される仕掛けで、6階はルートが「分岐」するポイントが数か所登場し、もし不正解のルートに進むとスタート地点からやり直しになります。多くのプレイヤーが。この洞窟を難所として挙げる要因は、敵のモンスターの強さとともに、無限「ループ」の存在があったからだと言えるでしょう。

これらの有名タイトル以外にも、ルート「分岐」による無限「ループ」を取り入れた作品には『ファイナルファンタジー』(スクウェア/1987年)や『ワイルドアームズ セカンドイグニッション』(SCE/1999年)などがあります。

ところで、この無限「ループ」の謎解きを最初に使用した作品は何だったのでしょうか? 筆者もいろいろ調べたのですが、前述の『ゼルダの伝説』よりも古い導入例が見付りませんでした。

もし、ご存知のかたがいらっしゃいましたら、ぜひご一報を!

© 1987, 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

「ループ」後にゲームの展開が変化するサプライズ

第五十三回でも紹介した『グラディウス』(コナミ/1985年)シリーズは、2周目以降に進むと1周目には存在しない、敵キャラの新たな攻撃手段である「撃ち返し弾」が追加され、格段に難しくなるアイデアが導入されています。

単に敵の数や移動速度、耐久力などのパラメーターを増やすだけでなく、2周目以降に新たな仕様を盛り込むアイデアを思い付いた開発者の発想力は、今さらですが本当にすごいなと筆者は思います。

本シリーズにおいて「撃ち返し弾」のほかにも、2周目以降に進んだプレイヤーをさらに驚かせる仕掛けを用意していたのが『グラディウス外伝』(コナミ/1997年)です。

本作では、2周目のステージ8の「ボスキャラクター」として「ラスボスよりも強い!」と思わせるほどの強敵、かつ巨大なヘブンズゲートが出現し、プレイヤーをあっと驚かせる演出があります。

加えて本作には、1周目は自機が触れても何も変化が起きないギミックが、2周目以降になると当たり判定が発生し、触れるとミスになるなど、さまざまな場面でルールが変わる仕掛けも用意されています。

©Konami Digital Entertainment

第五十三回では、アーケード用アクションゲーム『サスケVSコマンダー』(SNK/1980年)で、「ボスキャラクター」にあたる親分忍者が「ループ」を重ねるごとに種類が変わることも紹介しました。

本作のように、周回を重ねると新たなキャラクターや演出が登場するアイデアは、家庭用のシミュレーションやRPG、アドベンチャー系のゲームにもしばしば導入されています。

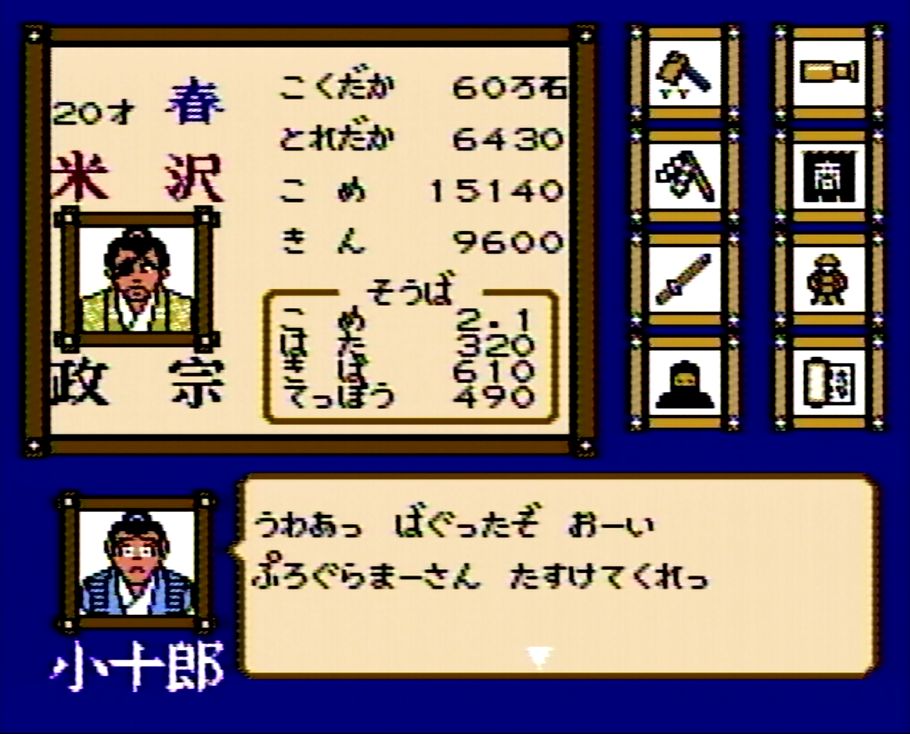

これもあくまで筆者の私見ですが、特に凝った仕掛けを用意していたのが、ファミコン用シミュレーションゲームの『独眼竜政宗』(ナムコ/1988年)です。

本作では、2周目のとあるタイミングでROMカセットを擬人化したキャラクター、その名も「ばぐ」が出現し、「ランダム」で特定のパラメーターが大幅にアップするイベントが発生します。

さらに3周目に進むと、豊臣秀吉が出現してプレイヤーに服従を求めるイベントが発生します。ここで要求を断ると強力な秀吉軍とのバトルに突入し、見事勝利すると政宗が天下を統一したことを示す演出を見ることができます。

本作の目的は奥州地域をすべて制覇することですが、まさか当初の目的を超越したイベントが発生するとは……まさに驚愕のアイデアですね。

なお本作では、4周目に姫との結婚、5周目には徳川家康の出現イベントも用意され、そして8周目に進むと、何とナムコの中村社長(当時)が出現するユニークなイベントも登場します。

余談になりますが、筆者は本作で「ばぐ」のイベントを初めて見た際に、ファミコン本体かROMカセットが本当に故障したのではないかと本気で焦ったことがあります(笑)。

©Bandai Namco Entertainment Inc.

高次周クリアによる極上のご褒美

ホラーアドベンチャーゲームのシリーズ最新作『サイレントヒルf』(コナミ/2025年)は、プレイ内容に応じてエンディングの演出が変わるマルチエンディング方式を採用しています。

加えて本作では、1周クリアするとすべてのエンディングの到達条件が開示され、プレイヤーに2周目以降も繰り返し遊ばせるモチベーションを与える、おもしろいアイデアを導入しています。

本作のように、何周も繰り返しクリアしたプレイヤーに対して特別なご褒美を用意したタイトルも、やはり古くからたくさんあります。

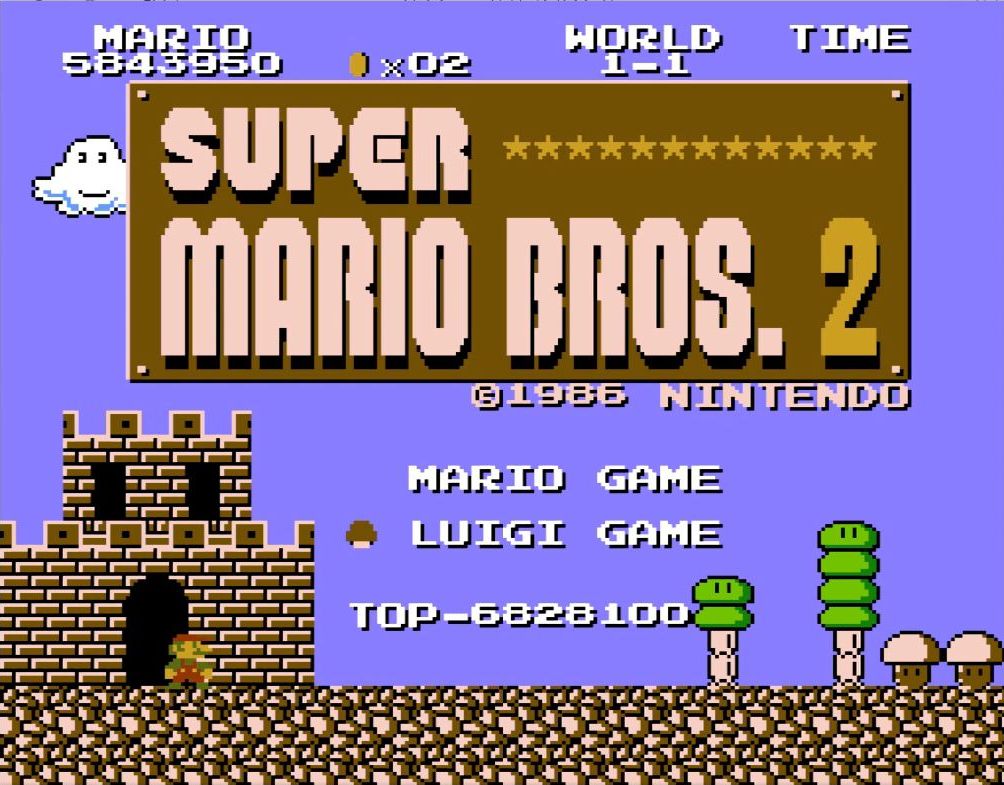

『スーパーマリオブラザーズ2』(任天堂/1986年)は、最終ステージのワールド8-4をクリアしてエンディングを迎えるごとに、全ステージクリアの証としてタイトル画面に表示される「★」マークが1個ずつ増えます。

さらに本作では、「★」マークを8個以上集めるとワールドA-1~D-4まで、全16ステージの「追加ステージ」を遊ぶことができます。

© Nintendo

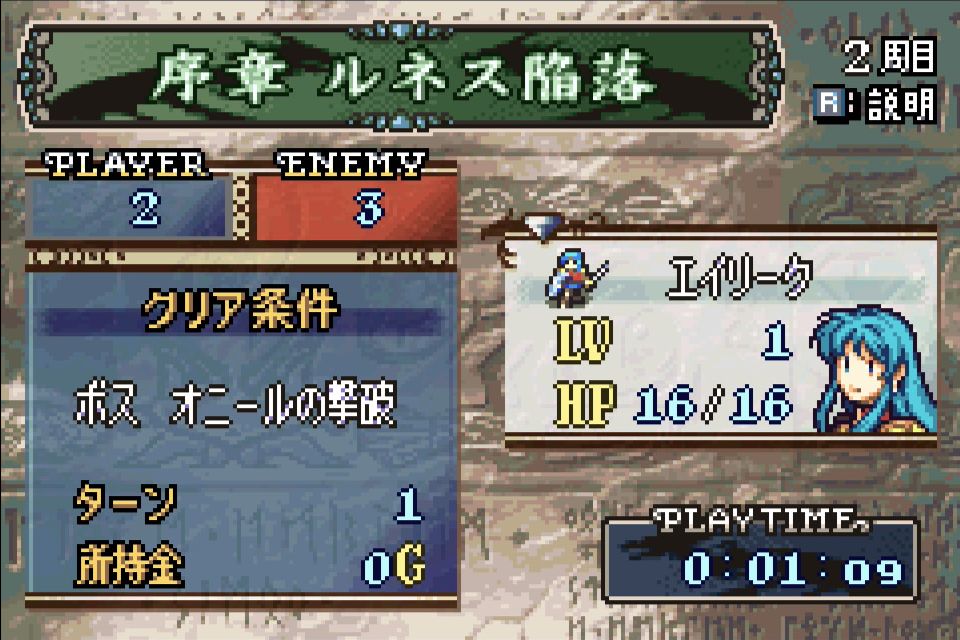

シミュレーションRPGの『ファイアーエムブレム聖魔の光石』(任天堂/2004年)は、エンディング到達後にプレイデータを「セーブ」して再び最初からゲームを始めると、画面に「2周目」と表示されるほか、新たに各ユニットの通算対戦成績などの詳細なデータが開示される追加要素も用意さています。

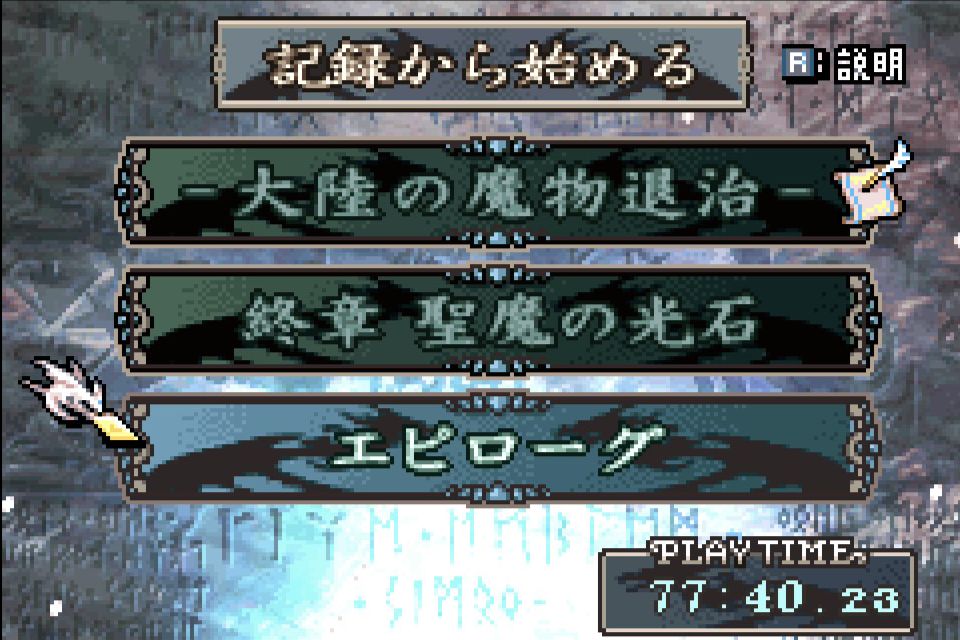

また本作では、エンディング後に「セーブ」したプレイデータには「エピローグ」と表示され、「エピローグ」をロードするとラスボスを倒した状態でゲームが再開される「フリーマップ」を遊ぶことができます。

「フリーマップ」では、特定の場所でバトルに勝利すると、本編では敵として登場したユニットが仲間に加わるなど、プレイヤーをあっと驚かせるご褒美も用意されています。

ほかにも、本作では2人の主人公、エフラムとエイリークの両方のシナリオでエンディングまで到達すると、その次の周から一部の味方ユニットが強化されるなど、ありとあらゆる追加要素が盛り込まれ、プレイヤーを大いに楽しませてくれます。

© 2004 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS

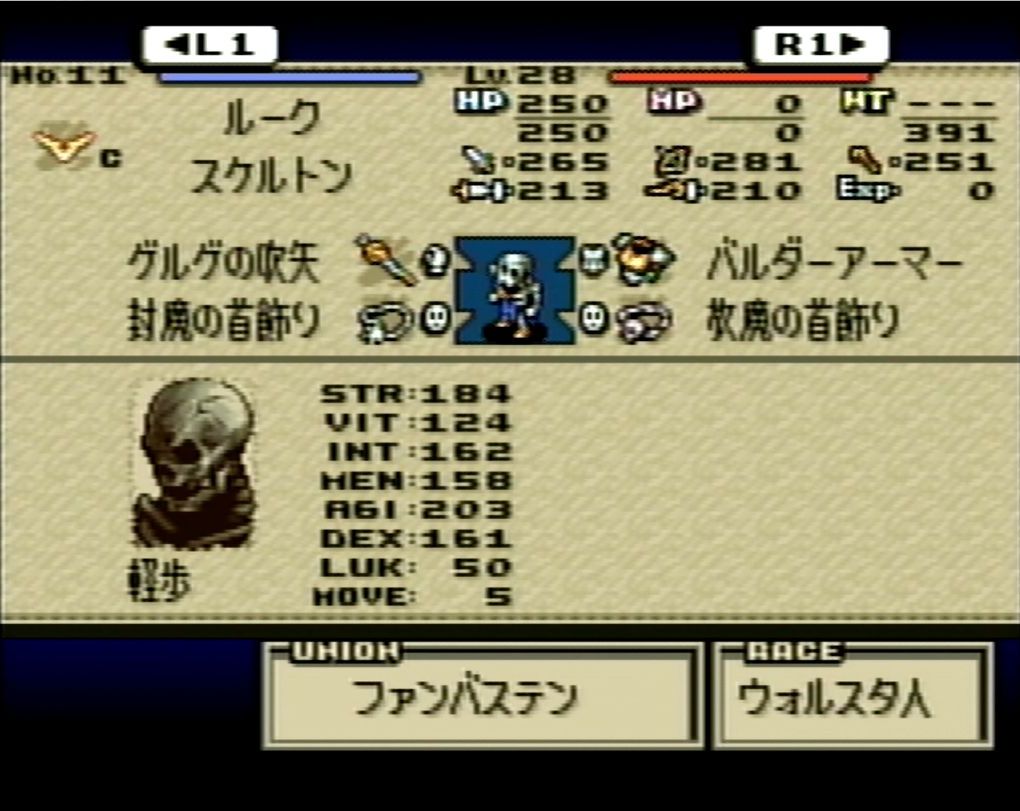

『タクティクスオウガ』(クエスト/1995年)に登場するダンジョン「死者の宮殿」は、1周何と99階、その直後に登場する最深部も含めると全100階ものすごいボリュームがあり、最深部をクリアするか、途中で撤退コマンドを実行すると地上に戻ります。

「死者の宮殿」では、敵のパーティを全滅して勝利(クリア)すると、ここでしか入手することができない、さまざまなレアアイテムが獲得できます。ですが、ほとんどのフロア(階)で出現する敵のパーティは毎回「ランダム」で変化するので、これだけのボリュームがありながら1周クリアしただけは、すべてのアイテムを入手することができません。

つまり、全アイテムを「コレクション」するためには、何度も周回を重ねる必要があるわけですね。さらに本作では、2周目の最深部をクリアすると秘宝中の秘宝である強力アイテム「ファイアクレスト」が手に入るご褒美も用意されています。

実は本作の発売当時、メーカーは「ファイアクレスト」を入手したプレイヤーに対し、特製グッズをプレゼントするキャンペーンを実施していました(※応募方法はゲーム内に表示されます)。第五十三回でも紹介したファミコン版『グラディウス』などと同様に、本作は「ループ」を利用したキャンペーンを実施していたことでも特筆に値するでしょう。

© SQUARE ENIX

以上、今回は「ループPart2」をお送りしましたが、いかがでしたでしょうか?

一度エンディングを迎えたら「もうおしまい」とはならずに、多くのプレイヤーが何十、何百時間も飽きずにプレイできてしまうのは、「ループ」を利用した仕掛けのおもしろさも、大きな要因になっているのでは、と改めて思った次第です。

なお「ループ」に関連するくわしい解説は、『ビジネスを変える「ゲームニクス」』の「原則3-D-⑥:拡張性を暗示して期待感を持たせる」「原則4-D-③:最終目標達成後に分岐させる」などの項をご覧ください。

それでは、また次回!