北海道ゲーマーズ・オーラルヒストリー

第一回・荒木 聡さん(元ゲーム同人誌作家)Vol.4

北海道在住のゲーマーの皆さんにお話を伺う新企画「北海道ゲーマーズ・オーラルヒストリー」。

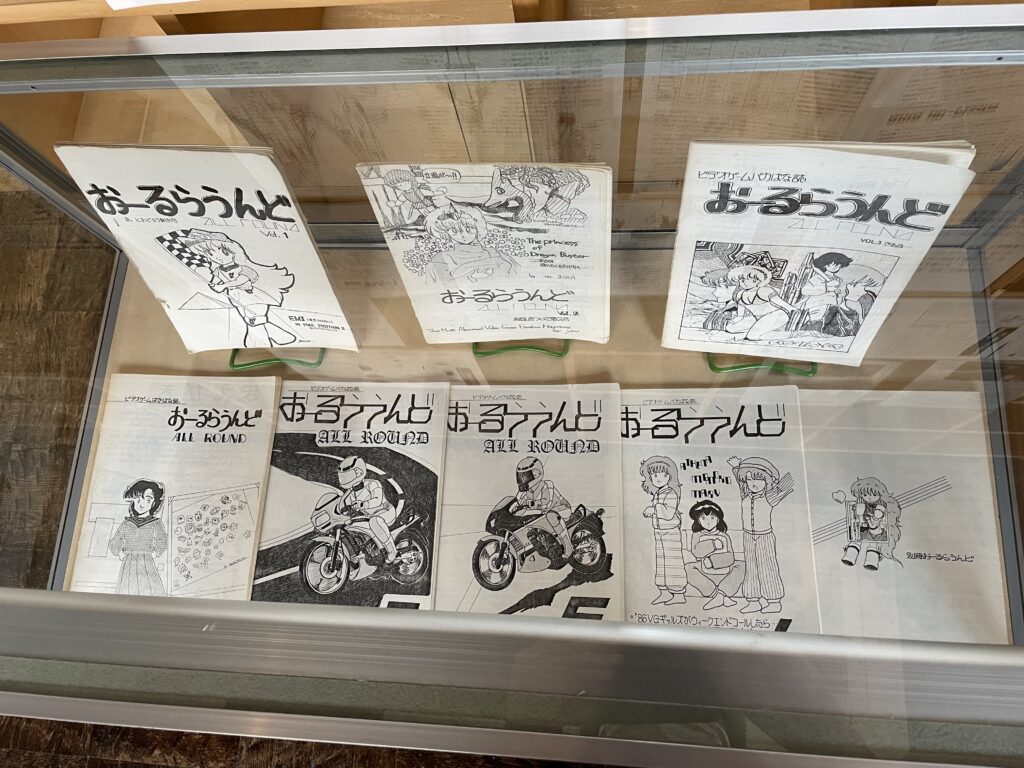

第1回は、1984年から87年にかけて「札幌南無児村青年団」、「HAM」というサークルの代表としてビデオゲーム同人誌を発行されていた荒木 聡さんへのインタビューをお届けしています。

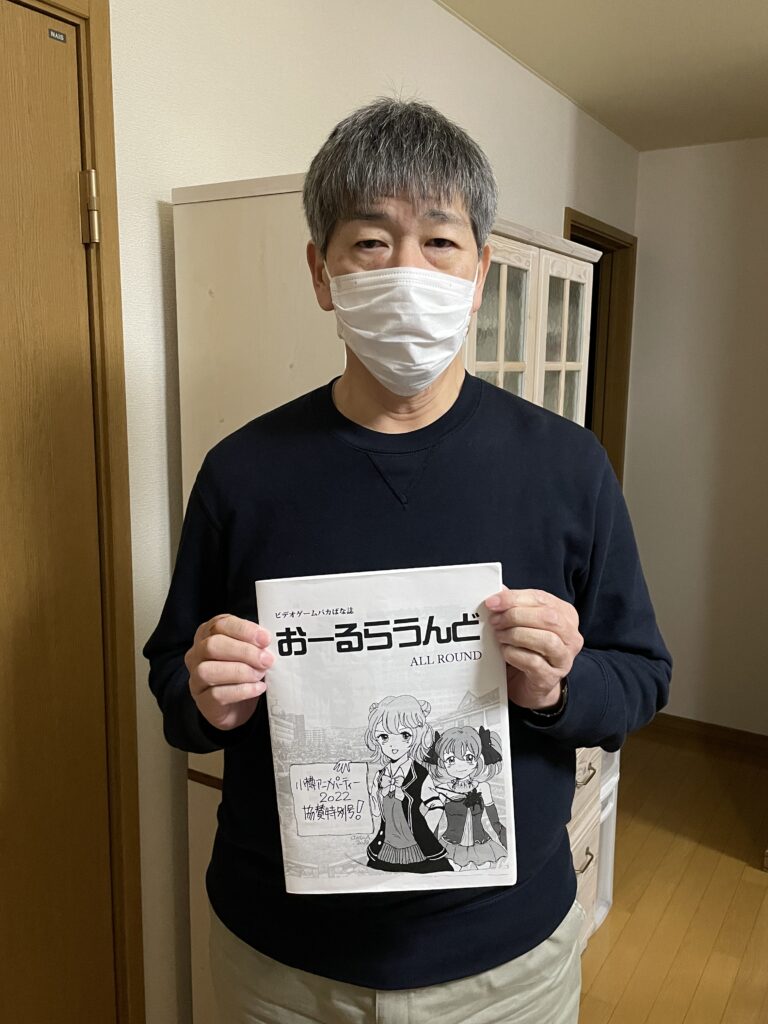

最終回となる今回は、1987年の同人活動休止まで、そして2021~22年に市立小樽文学館で開催された一連のゲーム展での同人誌の展示について、お話を伺いました。

なお、荒木さんはインタビュー(2022年11月)の終了後、2022年12月にご病気のため急逝されました。ご冥福をお祈りすると共に、本記事が荒木さんの貴重なオーラル・ヒストリーを後世に残す一助となればと思います。

ページ数増量のため上下巻で発行された「おーるらうんど」5号

―― 続いて「おーるらうんど」5号について、お聞きします。

荒木 5号がすごいことになっている。

―― 上下巻2冊という。わたしは最初、勘違いをしていて。間を置いて下巻が出たと思っていたのですが、同時に発行しているのですね。

荒木 同時なんです。総ページが124ページだったかな。

―― 1冊に製本できないから、2冊に分けざるを得なかったわけですか。

荒木 そうです。

―― ひとつの到達点みたいな感じはありますね。

荒木 やっちまった、みたいな感じもあります。

―― 5号は、それでも発行が6月だから4号から4か月ちょっとで出している。

荒木 書く人が増えたのですね。

―― 5号からはイラストを描く人も増えていますね。誌面での割り振りはどういった形で行なわれていたのでしょうか? 荒木さんの文章に他の方のイラストが組み合わされている場合もあります。

荒木 この記事用にイラストを描いてくれみたいなことはなく、基本自由に描いてもらっていました。後から文章と照らし合わせて組み合わせています。

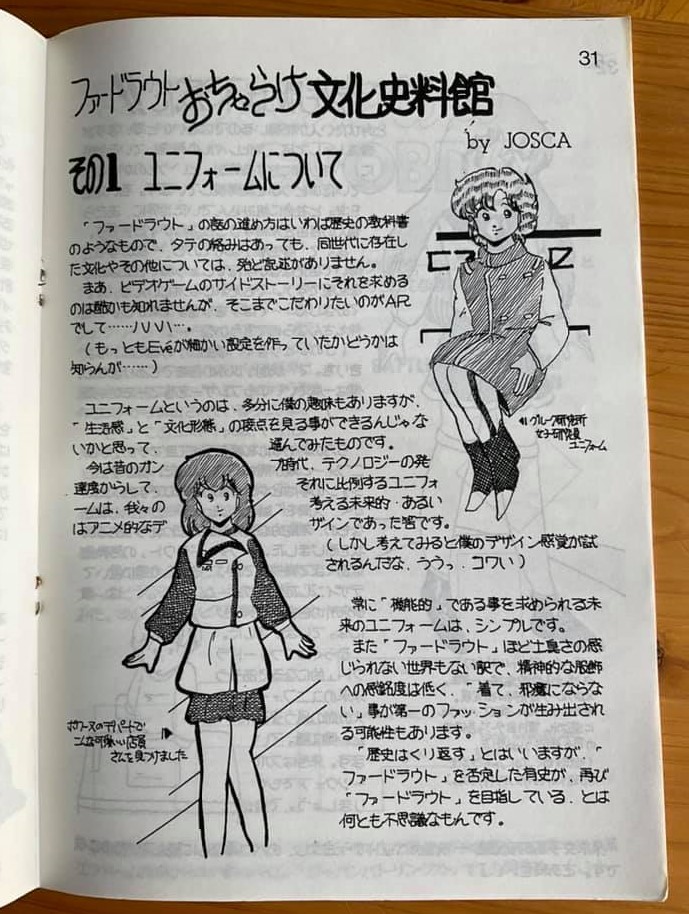

―― 5号の内容を見ると、『ゼビウス』(ナムコ(現:バンダイナムコエンターテインメント)/1983年)の掘り下げが前号から引き続きあって。その中で「ファードラウト」のユニフォームについての文章があります。これはわたしも印象深かったので小樽文学館で開催された「雑誌・攻略本・同人誌 ゲームの本展」の中でこのページを抜粋して展示しました。

荒木 これは僕が文化的な視点でのゲームの設定に興味があったので、ぜひやってみたかったものです。当時、森伸之さんが書かれた「東京女子高制服図鑑」という本があって、その影響もありました。それで『ゼビウス』の原作である「ファードラウト」における服装に着目しようと思ったのです。

―― 5号の表紙にはバイクが描かれています。これは下巻の『ハングオン』(セガ/1985年)特集を受けてのものです。

荒木 カワサキの「AR」というバイクがあって、それと「おーるらうんど」の略称「AR」をかけているというのはあります。「おーるらうんど」は「AR」と略されて呼ばれることが多かったのです。バイクが好きなメンバーが多く、僕もバイクに乗っていましたので。メンバーの音海澪(MIO.OTOMI)がバイクについて書けるというので、『ハングオン』の特集も下巻にあることだから上下巻合わせて表紙をバイクにしてみました。

―― 5号上巻では、ゲームミュージックについての文章も前号に引き続き掲載されています。こちらも定番化している感じですね。それとナムコ以外のメーカーのゲームミュージックについても多く取り上げられるようになっています。

荒木 そうですね。こちらも変わらず注目していました。

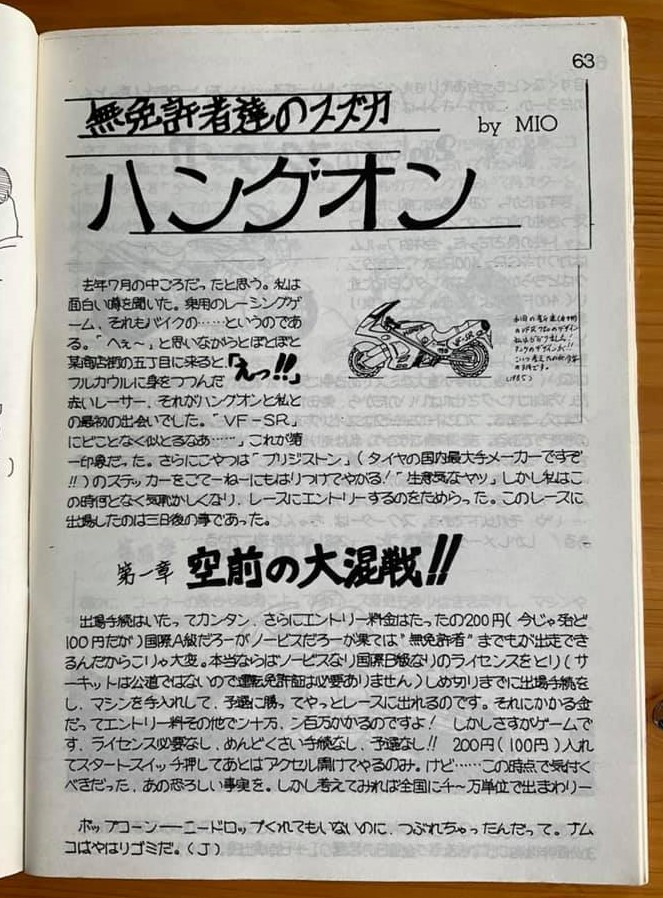

―― そして5号の下巻に入ります。冒頭の『ハングオン』特集が目立ちますが、これは表紙のイラストも描かれた音海さんが書きたかったものなのでしょうか?

荒木 音海自身が『ハングオン』をゲーセンで攻略したので、それを記事にしたいという要望がありました。彼はバイクに乗っていましたが、実際のライダーの視点から書かれた『ハングオン』の記事は当時あまり見られなかったと思います。

―― 実際にバイクに乗られていた人の視点というのは大きいですね。

荒木 『ハングオン』の筐体で実際にハングオンをしていた男ですからね。それで高得点を出していましたから。素晴らしかったですよ。

―― 『ハングオン』の記事だけで10ページあります。

荒木 『ハングオン』が好きで好きでしょうがないみたいな感じでした。モチベーションを落とすことなく、最後まで書き切ってくれましたね。わたしもバイク乗りだったので、彼のその想いはわかるのですよ。

―― それまでコクピット筐体のゲームはありましたけど、プレイヤーが筐体ごと操作するという本格的な体感ゲームは『ハングオン』がはじめてでした。現実のバイクとの違いは多くあるとはいえ、それでも実際にバイクに乗るときの動作をある程度フィードバックできた。そういう観点から、この記事はとても説得力のある文章だなと思いました。

荒木 ゲームサークルの中にそういう人材がいたというのが、また破格なことでした。

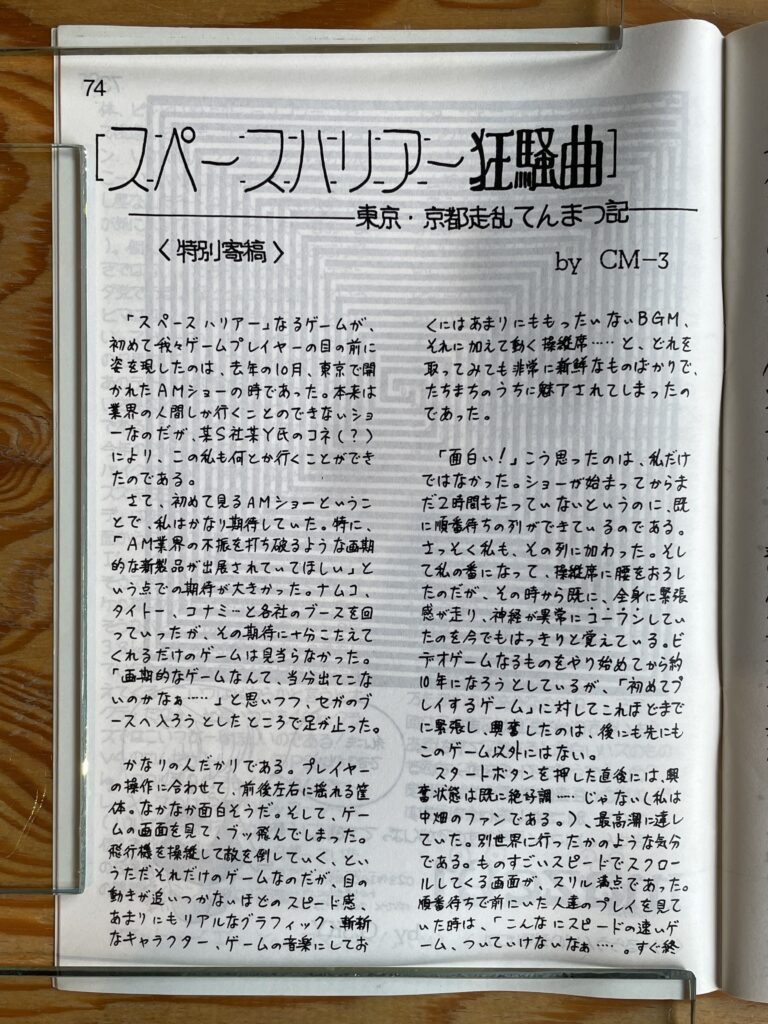

―― 5号下巻には『スペースハリアー』(セガ/1985年)の記事もあります。

荒木 これは、ゲスト参加してくれたCM-3さんに書いてもらいました。

―― 5号上巻で『ファンタジーゾーン』(セガ/1986年)の記事も書いている方ですね。

荒木 CM-3さんは、それらセガの二つのゲームが好きでした。大阪の「キャロット・ネットワーク」の人だから、本来はナムコゲームのファンではあるのですが。

―― 「キャロット・ネットワーク」の人ではありますけど、その前にゲームファンでもあるわけですから、ナムコ以外のゲームもおもしろければプレイするし、こうして記事にもするということですね。

荒木 はい。

―― わたしは『スペースハリアー』を1コインクリアできるくらいハマったので、スペハリの記事は興味深く読みました。AMショー出展バージョンとロケテストバージョンについて、かなり詳細に書かれています。これらのバージョンについての文章は、今ネットで検索しても見当たりません。だから、とても貴重な内容です。メモを取っていたのか、記憶だけで書かれたのかわかりませんが、記述が具体的なのも驚きです。今だとスマホで写真を取ったり音声も録音できますが、当時は基本的に記憶頼みなところがありましたよね。

荒木 京都大学の人だったので、記憶と文章を書くスキルは高かったのだと思います。

© SEGA

―― 5号下巻では、JOSCAこと荒木さんと「おーるらうんど」のマスコットキャラ「アルちゃん」との対話形式によるクラシック音楽の特集があります。

荒木 やりたくてしょうがなくて、やりきったというものです。

―― 多少ゲームの話題もありますが、基本ゲームとは関係ないクラシック音楽に特化した内容になっていますね。

荒木 関係なくやっています。でも、ゲームに使えそうなクラシックの曲ってあるよねという視点はあったと思います。当時のハードスペック的に無理なところもありましたけど、サンプリングができるようになったら原曲をそのまま使うことができるのではないかという予想は持っていました。

―― コナミの『パロディウス』シリーズがクラシック音楽をアレンジしたBGMになっていました。1作目のMSX版の発売が87年なので、荒木さんの当時の予想をコナミが実現させたという見方もできます。

荒木 そうですね。

―― 5号下巻の102ページに、ゲーム同人誌「A.M.P./あまちゅあらいん」代表の小山祥之さんから手紙が来たと書いています。これは突然、手紙が来たのですか?

荒木 突然、来ました。「あまちゅあらいん」は巣鴨キャロットに行ったときに読んではいたのですが、作っている本人からアプローチがあるとはまったく思っていませんでした。

―― 手紙の中で小山さんは「おーるらうんど」が掲げる高得点反対主義に共感できると書かれています。

荒木 この頃は僕たちの取り組みの趣旨に、遠方から共感いただける人が増えてきました。ただ4号から5号の頃は、僕らの中での高得点反対主義という考え方も変化していました。ゲームの攻略を重視することは、それはそれでそのプレイヤーの楽しみ方だろうから、個人を批判するのは違うだろうと。むしろ、いろいろなゲームの楽しみ方があるという多面性を大事にしたいと思うようになりました。

―― 5号は参加している人が多いので、各人のあとがき的なページも量が多いですね。

荒木 メンバー各人に1ページあげるからと言いました。5号についてはページ数の制限はもう考えていませんでしたね。あとがきで一人に1ページくれる同人誌なんて他にないよと言われました。

海外ゲームの魅力を語った「おーるらうんど」6号

―― 続いて6号について、お聞きします。86年12月発行ということで、「おーるらうんど」創刊から2周年のタイミング。そして海外ゲーム特集が巻頭にあります。

荒木 アメリカ製ゲーム特集は、前からやってみたかったものです。

―― アメリカのゲームは、当時のアーケードゲームでは一定の存在感がありましたね。

荒木 特に『マーブルマッドネス』(アタリ/1984年)への愛がこのときはありました。とにかく楽しかった。これも僕にとって好きなゲームのひとつと言えます。

―― 『マーブルマッドネス』は、そごう9階ゲームコーナーに置いてあったのですか?

荒木 そうですね。ナムコと繋がりがあったので、特にアタリのゲームを多く置いてありました。『ガントレット』(アタリ/1985年)や『ペーパーボーイ』(アタリ/1985年)もあったし、アタリじゃないですけど『シニスター』(ウィリアムス/1982年)や『ドラゴンズレア』(シネマトロニクス/1983年)も置いていましたね。

※札幌そごうゲームスポット

https://seesaawiki.jp/satsuotagacen/d/%bb%a5%cb%da%a4%bd%a4%b4%a4%a6%a5%b2%a1%bc%a5%e0%a5%b9%a5%dd%a5%c3%a5%c8

―― アメリカ製ゲームに触れる機会が多くて、かつ純粋に楽しんでプレイしていたということで、必然的に特集記事になったということですね。

荒木 やっちゃいましょうと。満を持してみたいなところもありましたね。

―― 『Qバート』(ゴットリーブ/1982年)についての記述もありますが、『Qバート』はそごう9階に置いてあったのでしょうか?

荒木 『Qバート』はなかったですね。他のゲーセンに置いてあって、そこでプレイはしています。

―― 6号を読むと、やはり分析力と言語化が優れていて、それが文章に反映されているなと思います。当時、高校生だったわたしもゲーセンで『ガントレット』に触れていて、何となくの肌触りで日本製ゲームとの違いはわかってはいましたが、ここまでの言語化はできませんでした。バックボーンになる日本とアメリカの文化の違いも考慮して記事が書かれているので、そういった俯瞰的な視点もあるから多面的な分析ができるのだなと改めて思います。大学生という当時の荒木さんたちの年齢層だからできたことなのかなと。

荒木 そうですね。

―― 86年末だとゲーム雑誌がもう普通にあって、そこで海外ゲームを取り上げることもあったと思いますが、ひとつのタイトルにこれだけページ数を割くことはなかなかできなかったですよね。これは同人誌の強みだと思います。

荒木 そうだと思います。だからこそ書いたというのはありますね。

―― 6号では『ゼビウス』の原作「ファードラウト」内の服装について言及している「おちゃらけ文化資料館」が5号から引き続き掲載されていて、さらに『グロブダー』(ナムコ/1984年)の記事も続きがあって。改めて、当時の『グロブダー』熱が窺い知れますね。

荒木 『グロブダー』は前号の反響があったからですね。『ゼビウス』と違ってナムコから公式でバックストーリーや設定について何も出してこなかったので、勝手にどんどん膨らませていけたというところはあります。

―― 反響があったから次号にも載せようという流れは、ここでも健在だったのですね。

荒木 それはありましたね。

―― ゲームミュージックの記事も引き続き掲載されています。

荒木 これはもう揺るぎないコーナーになっていましたね。

―― 揺るぎないからこそ、次の別冊「NOW PRINTING」に繋がっていくわけですね。

荒木 そうです。いよいよゲームミュージック単独で本を出すぞということになります。

―― 6号にゲームミュージックだけの別冊を出す予告が載っていますね。

荒木 もう間違いなくやるでしょうという感じでした。

―― この時点では、7号の予告もされています。ゲーセンという場の特集をする予定だった。

荒木 そうだったのですけど、この頃は5号を頂点として、ちょっとパワーダウンしてきた時期でした。

―― 疲れが出てきた。

荒木 そんな感じです。

―― 7号の予告では「快傑キャロットがクライマックスに向けて」と書いてありますが、7号の時点ではまだ完結する予定ではなかったのですか?

荒木 金沢での戦いが決着して。その後、京都に舞台を移して「JJブラザーズ」という僕と雑識童子の合体キャラみたいなものが現れて、キャロットが大苦戦をする。最後にセッガーの大幹部が登場する。そしてゲームの未来を守るためにキャロットがセッガーと戦うという流れ。最初は邪道粛清という理由でキャロットは戦っていたのですが、やがてゲームの未来を守るために戦うヒーローに変わっていくわけです。セッガーを倒したあと、これからゲームはもっともっと発展するだろう、それでもゲーム界にまた何か悪いことが起これば必ず帰ってくると告げて、主人公の早川拓がどこかへ去って行く。そういうエンディングを考えていました。

―― 王道の終わり方ですね。このときは、あと何号くらいで完結と想定されていたのですか?

荒木 残り3号と考えていました。金沢での決闘があって、京都でのJJプラザーズとの決闘があって、最後にセッガーの大幹部と戦って終わる。

―― この終わり方は最初から考えていたのですか?

荒木 いや、考えていませんでした。後付けで膨らんでいった形ですね。元々は、やまざき拓が書いていた「JADO憲兵隊」にならって、それを応援する気持ちもあって邪道ゲーマーを粛清するという話にしていました。

―― やまざきさんが考えたコンセプトを継承するみたいな。

荒木 はい。やがて僕自身がゲームの未来、ゲーセンの未来を考えるようになったので、それを物語に盛り込むようになりました。セッガーはセガがモチーフで、実際のセガはちゃんとゲームのことを考えて経営しているのですが、物語上は「悪の組織としてゲームの発展を邪魔しようとしているので、キャロットがそれを阻止する」という構成になっています。セガには申し訳ないですが。「札幌南無児村青年団」の頃は、やはりナムコが主役になるので、そこから図式として敵対するライバルを考えると当時はセガになった。あくまで同人サークルとしての内輪ネタです。その後、「おーるらうんど」で『ハングオン』や『スペースハリアー』の特集を載せるので、実際は僕らもセガに対して悪い印象を持っていたわけではないです。だからセガを悪の組織として描くのは困ったなという心境には途中からなっていくのですが。

―― そこは変化ですよね。実際のゲームシーンでも「おーるらうんど」1号の頃(84年)はナムコ一強なイメージでしたが、85年くらいから他のメーカーも追随してきて。

荒木 良いゲームを出すようになってきましたね。

―― それで「おーるらうんど」内でナムコ以外のメーカーのゲームについての文章が増えていきます。最初に考えた快傑キャロットの設定にも、ちょっと成立しないところが出てくるということですね。

荒木 そういうことです。

サークル最後の同人誌はゲームミュージック本

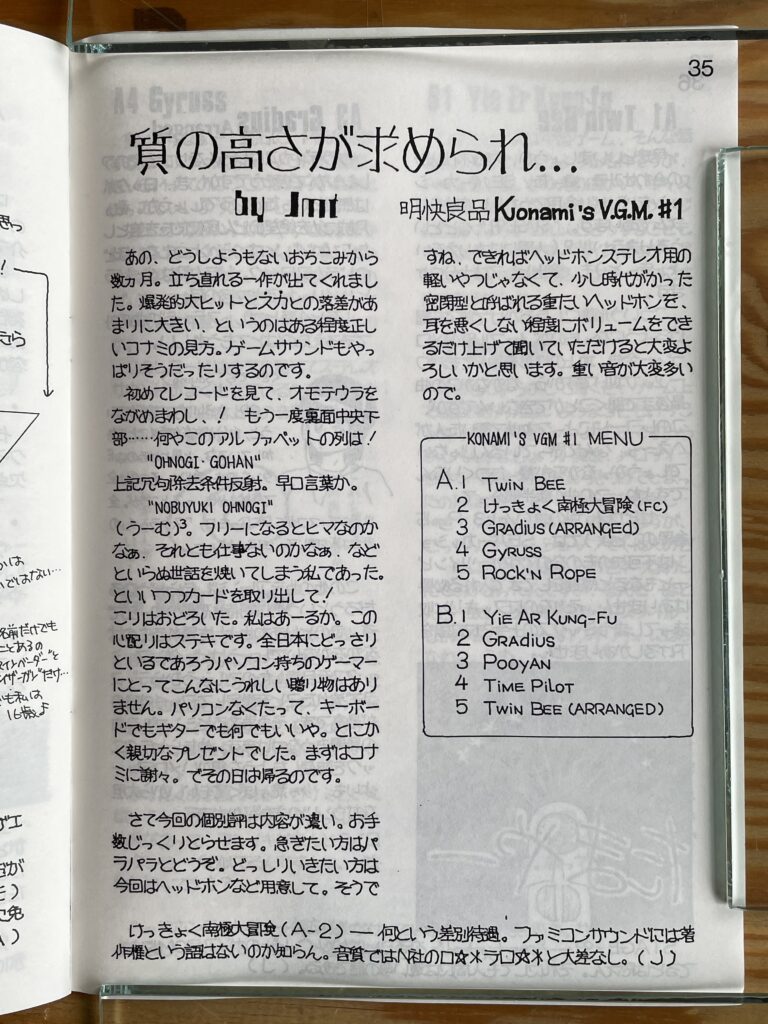

―― 6号の次は、ゲームミュージックに特化した別冊「NOW PRINTING」を出されます。

荒木 このとき僕は大学4年生になっていたので、時間の余裕的に「おーるらうんど」7号は出せないのではないかと思いつつ発行した別冊です。

―― この本は、当時出ていたゲームミュージックのアルバムに収録されている楽曲について1タイトルごとにレビューを書いています。これは当時の音楽雑誌の影響を受けているのですか?

荒木 音楽雑誌の影響はありますが、「おーるらうんど」本誌ですでにやっていた形式でもありますね。

―― ゲームミュージック主体の本を出すという案を出したのはどなたなのでしょう?

荒木 これは雑識童子ですね。とにかく彼がやりたいということで、満を持して出した本になります。奥付での編集・発行は僕になっていますけど、雑識童子が案を出して、彼のやりたいようにやってもらった内容になっています。

―― 「おーるらうんど」本誌では、最初のゲームミュージックアルバムである「ビデオ・ゲーム・ミュージック」からレビュー記事を書かれていて、その後のアルバムについても連載という形で記事にしていましたから、ゲームミュージック単独での別冊化というのは自然な流れには感じます。

荒木 可能ならゲームミュージックだけの本として「NOW PRINTING」の2号、3号と続けられるよねという話は当時していました。だから、それくらい自然な流れだったのだとは思います。実際は、先ほど言ったとおり「おーるらうんど」の継続は難しいかもねという考えも同時に持っていたのですが。

―― そうですか。

荒木 音楽だけの本を作ることについて、もうひとつ作りたいというモチベーションになっていたのは、当時僕らが「企みテープ」と呼んでいたMADテープの存在でした。

―― MADテープについては「おーるらうんど」本誌の方でも時々触れていますよね。音源をサンプリングして編集していくことのおもしろさについての記事になります。

荒木 長崎で作られた「テレビまんが20年のたくらみ」というテープを札幌市青少年センターで聴かされたことがありました。それが僕のMADテープとの出会いです。同じようなことを栃木放送でもやっていて、それがとてもおもしろかった。こういう二次創作的な編集音楽があるということを「おーるらうんど」で紹介したわけです。

―― 栃木放送はラジオですか?

荒木 80年代に「ワンダー由美子のヒポタマランド」というラジオ番組を栃木放送でやっていました。その中に「パロレルワールド」というコーナーがあって、いわゆるMADテープ的なものを流していました。この番組を「おーるらうんど」を読んでくれていた栃木に住んでいる読者さんが、「おーるらうんど」的な内容だからということで紹介してくれたのです。

―― 小樽在住だったFatima-Z(ファティマ・ゼータ)さんが作られた「いかがわしいテェプ」(通称「いかテー」)もこの系譜になるわけですね。

荒木 これがなかったら「いかテー」は生まれていないですね。2022年9月開催の「小樽・札幌ゲーセン物語展ミニ」合わせで発行した「おーるらうんど」特別号でFatima-Zくんに「いかテー」のことを書いてもらったのは、そういう関連からになります。彼は「おーるらうんど」を読んで、MADテープの存在を知ったわけですから。

―― Fatima-Zさんが「いかテー」を作った時期は?

荒木 87年ですね。

―― そうなると「NOW PRINTING」の後ですか。

荒木 最初の「いかテー」は87年9月だから、そうなります。僕は就職活動もあったので「NOW PRINTING」を最後に札幌でのサークル活動から離れます。ゲームはまだ続けていましたが、よく通う場所はそごう9階から小樽キャロットに変わっていました。そこでFatima-Zくんや彼の友人と出会いました。Fatima-ZくんはMADテープに対してとても興味を持つようになり、自分で作るようになりました。作ったものを聴かせてもらったら、すごいセンスのものだった。

※プレイシティキャロット小樽店

https://seesaawiki.jp/satsuotagacen/d/%a5%d7%a5%ec%a5%a4%a5%b7%a5%c6%a5%a3%a5%ad%a5%e3%a5%ed%a5%c3%a5%c8%be%ae%c3%ae%c5%b9

―― 「NOW PRINTING」を発行した87年5月の時点でFatima-Zさんと知り合っていたのですか?

荒木 発行した後です。

―― 荒木さんが小樽キャロットに頻繁に行くようになってからということですね。

荒木 はい、そうです。ただ、知り合う前に「おーるらうんど」をFatima-Zくんは読んでいて、僕のことを知ってはいました。

―― ライターのJOSCAさんとして。

荒木 そうです。それで僕の熱烈なファンになってくれていたのです。だから僕が小樽キャロットによく行くようになったのを、Fatima-Zくんは本当に喜んでくれました。この時点で「HAM」は解散していましたから、彼とその友人は引退後の僕を支えてくれた人たちになります。

1987年にサークル解散、そして2021年へ

―― 「NOW PRINTING」の発行後、「月刊AMUSER」を数冊出してから「HAM」は解散となりました。

荒木 その後、雑識童子は一人で同人誌を書いていくことになります。僕の方は札幌市青少年センターにも、もう行くことはないでしょうと伝えましたから、事実上の引退宣言をここでしています。

―― 翌年に大学を卒業して就職するという時期でもあった。お話を聞くと、荒木さんが引退されたのは、初期の「札幌南無児村青年団」でやまざきさんと則巻猫兵衛さんが抜けたときと経緯は別にして同じ図式と言えますよね。そう考えたときに、荒木さんが抜けるときに他の誰かがサークルを引き継ぐということにはならなかった?

荒木 なりませんでした。

―― 「HAM」は解散しましょうということがメンバー間で決まったと?

荒木 そういうことになりました。

―― それは87年のいつ頃なんですか?

荒木 6月くらいです。

―― となると「NOW PRINTING」を発行した翌月なんですね。

荒木 はい、夏の初めくらいですね。

―― 「NOW PRINTING」の次号予告では、「おーるらうんど」7号と共に「NOW PRINTING」の2号も出すことになっていますが、次号予告を書きつつも、おそらく続けられないだろうという考えも同時にあったということですか?

荒木 そうですね。例えばゲーム業界やその関連のところに就職すれば、何らかの形でゲームについての文章を書くこともあったかもしれませんが、自分はそういう道には進めなかった。

―― やまざきさんはゲーム攻略本などの編集の世界に入られたと聞きましたが、荒木さんは現実的に難しかった。

荒木 自分はそういう道に進める環境ではなかったのですね。

―― 87年はこのような形で同人サークルの現場から荒木さんは離れられました。そして一気に現在に時間が飛びますが、荒木さんとわたしが知り合うきっかけとなった「小樽・札幌ゲーセン物語展」が2021年1月に小樽文学館で開催され、わたしは企画・運営で携わりました。こちらに荒木さんと小樽キャロット時代のご友人さんたちが来場されます。これは友人さんから荒木さんに声掛けがあって来られたのですか?

荒木 そうです。当初、僕は「おーるらうんど」の頃のゲーム同人活動を黒歴史として封印していました。だからゲーム関連のことに関わるつもりはなかったのです。

―― 今ここにある当時の「おーるらうんど」は元々友人さんが持っておられたものでしたよね。

荒木 はい、わたしは1冊しか持っていなかった。

―― それくらい当時と距離を置いていたわけですね。ゲーセン物語展には初日に来られたのでしたね。

荒木 はい、初日です。でも本当にゲームに対して情熱を失っていれば実際に行くことはなかったと思うので、当時「おーるらうんど」でやってきたことに対する想いは完全に消えていなかったということなんでしょうね。実際に展示を見て、同人誌を置いていないことが気になったので、昔の僕の活動の概要と共に当時館長だった玉川薫さんには伝えました。展示全体の感想としては、かなり充実していたし、当時のゲーセンの雰囲気を思い出すものでもあったので満足はして帰りました。

―― ありがとうございます。わたしにとって大きかったのは、初日に荒木さんが来られたことを玉川さんから聞いて、80年代当時に札幌で作られたゲーム同人誌と、それを作った人との接点が持てたことです。そこで気付いたことは「札幌南無児村青年団」や「HAM」の活動が今から考えるとかなり先駆的なものでありながらわたしはそれを知らなかったし、同様に多くの人もご存知ではない。だから、それを改めてきちんと伝える必要があるのではないかという新たな発見と目的が生まれました。

荒木 そうでしたか。

―― なぜ知らないのかというと、それはやはり記録に残っていないからです。だからできる範囲で記録に残そうということで、続く「小樽・札幌ゲーセン物語展2」から「雑誌・攻略本・同人誌 ゲームの本展」と展開していく中で段階的に「おーるらうんど」と関連する同人誌を展示しました。実際に展示すると、「おーるらうんど」をはじめて見た、知ったという方が圧倒的に多い。改めて、記録という行為の本質的な意義をわたしの中で実感する機会でした。荒木さんとの出会いは、わたしの中でそういう意味合いがあります。

荒木 自分としては記録に値するものなのかという思いもありますが、同人誌界の中で当時もっと「おーるらうんど」に対して評価が欲しかったということも一方であります。雑識童子はさらなる評価を求めて自分一人で同人誌を作り続けて、僕は黒歴史として封印したことになります。

―― 現在、昔のゲームの復刻ブームと言える状況ですが、懐かしんで終わってしまっている感があって。何かそこを突破したい気持ちはあります。それがわたしの中で「記録」、「アーカイブ」というものへの関心に繋がっていると思います。ゲームに触れる個々人には懐かしんで終わってもいい自由があることを前提としてですが。

荒木 今日は学生の頃からの自分のゲームとの付き合いをいろいろ話してきましたが、自分でそれを忘れていなかったということは新たな発見でした。それだけ好きだったということですよね。22歳くらいまでの数年、ゲームと共に生きてきた人生は本当に濃かった。親とも反発をしながら自分の人生を賭けたものでもありましたから、簡単に忘れられるものではないのだなと思いました。

―― 今日、いろいろお話を聞いて、まっとうな情熱を込められて活動をされていたと改めて思いました。「おーるらうんど」は結果的に今では無名な同人誌ではありますが、根っこの部分は同じ時期に同人活動をされていて今では有名な「ゼビウス1000万点への解法」を作られた大堀康祐(うる星あんず)さんや「ゲームフリーク」の田尻智さんと変わらない。わたしはそう思ったから、「ゲームの本展」の図録に、他の錚々たる皆さんと同列に荒木さんの文章を掲載させました。これはわたしの中では違和感のないことなんです。

荒木 図録については、それに応えられる文章にしなければならないと思いましたし、実際にそういう文章が書けたと思います。僕たちがかつて作った本を「ゲームの本展」の図録に掲載してもらったおかげで、多くの人に当時の活動を知ってもらえたことそのものは大きいと思います。こういう同人活動があったのかということを知ってもらえたことは良かったです。

―― そうですね。ただ現代はコンテンツの量が過剰な時代なので、「ゲーセン物語展」や「ゲームの本展」もイベント的に消費されてしまう傾向があって。だから、その後の反響というのは続かない。でも反響を評価軸にしてしまうと、バズればOKみたいなことになって、それはアーカイブという観点では違うことだとも思うので、発信する側としての軸足の置き方に悩むところはあります。

荒木 長期的な研究対象と位置付けた形でのアーカイブであれば、瞬間的な反響がなくても後からそれについて学ぼうとしてくれる人に役立つものにはなると思います。そうなるためには研究対象としての骨子というか軸が必要ですよね。さらに「ゲーム文化」とは何ぞやということについて考えることも必要かと思います。

―― そうなんですよ、それはわたしも強く思います。わたしも「ゲーセン物語展」などの企画展の説明をするときに「ゲーム文化」という言葉を使うことは多かったのですが、安易に使ってしまったなという反省はあります。自分の中で「ゲーム文化」とはそもそもどういうものなのかという認識が薄い。

荒木 ゲームはまず「遊び」なんですよね。その遊びとは、人間が発見して主体的に行なうものだと思います。

―― 基本から押さえていくことが大事なのかもしれませんね。本日は長時間、貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。

荒木さんからのラストメッセージ

2022年9月に市立小樽文学館にて開催された「小樽・札幌ゲーセン物語展ミニ」に合わせて、同人誌「おーるらうんど」特別号が新刊として制作され、会場で実際に閲覧可能な形で展示されました。

ほとんどの文章執筆と編集は荒木さんお一人で手掛けられ、荒木さんの古くからのご友人であるFatima-Zさんが「いかテーとおーるらうんどの関係」と「いかテーの制作舞台裏」についてゲスト寄稿されています。

今回のインタビューに先立って、「おーるらうんど」特別号に込めた想いについて荒木さんに文章をまとめていただいていました。

最後にこの文章を紹介して、インタビュー記事の締めくくりと致します。

おーるらうんど特別号について

2022年3月から市立小樽文学館で開催された「雑誌・攻略本・同人誌 ゲームの本展」で、「おーるらうんど」全号を含む「札幌南無児村青年団」と「HAM」の刊行物の紹介をしていただき、私は図録の原稿を書かせていただいたのですが、正直とてもあの分量では収まらないくらい書きたいことが溢れてきて、自分でも驚きました。もう引退した身だし、ゲームそのものへの情熱を失っていたはずだったのに、いざステージが待っているとなると、やり残したこととか、その後にも思うところとか、潜在意識の中に埋もれたたくさんの想いがありました。そんな中、「ゲームの本展」の次の企画「小樽・札幌ゲーセン物語展ミニ」が2022年9月にあると聞いたときに、せっかく蘇った「おーるらうんど」を手に取っていただける同人誌として実際に読んでいただける機会を作れないかと思い立ち、今の自分でも書けるテーマと、「おーるらうんど」に影響され制作された二次創作の裏話を柱に、2022年6月ごろから編集を始めました。

小樽市で例年開かれる「小樽アニメパーティー」には、小樽文学館も深く関わっていたのですが、2022年は正式に「ゲーセン物語」がコラボ企画となりました。アニメとの関わりによって発展していった「おーるらうんど」にとっても好都合のコラボで、アニメファンに当時のゲーム同人誌の空気を味わってもらい、サブカルチャーの歴史の一端にも触れてもらおうという、文学館の使命のようなものも意識しました。

読んだ方の多くから「濃い」という感想を頂きましたが、SNSの時代に敢えてブログで掲載しても場違いに思えるくらいに重い書きぶりの記事にして、良い悪いを超えて80年代当時の空気を再現したつもりだったので、思惑通りになりました。

ある意味、「終わり」を設定できなかった「おーるらうんど」にとって、最もよい成仏の場にもなったと思います。「おーるらうんど」としての書き物は今回が最後になります。変に居直ってこれからバリバリ書くぞというのもおかしい話ですし、これからもゲームを見守りたいという気持ちは蘇ってきましたが、この先、自分に何ができるのかはまったくわかりません。今、現場で頑張っている人がしっかりやればいいわけで、それでも私たちの年代しか経験していないものが求められる状況があるなら、これからも出来る限りのお手伝いはしたいと思います。技術は語れませんが、時代を超える精神性の追求は、ゲームだけの話でなく、他のジャンルも含めた文化の定義・発展に貢献できる分野だと思います。ようやくゲームもその土俵に上がってこられるようになったわけで、この好機を逃さず、誰もがゲームなればこその特質・特徴を理解しているような世界になればいいと思います。

ゲームは作品だけどそもそも遊びでもある。そして遊びには知性が伴う。これが、「札幌南無児村青年団」と「HAM」の活動を通して私が到達したゲーム固有の価値だと思っています。

荒木 聡

本インタビューは、インタビュー時から約40年前のお話を荒木さんにお聞きしました。そのため荒木さんご自身の記憶にどうしても曖昧なところが一部あるうえでのお話となっています。その曖昧な部分を可能な範囲で補完するための事実確認にあたって、下記の皆様にご協力をいただきました。こちらにお名前を紹介させていただき、お礼を申し上げます。(氏名五十音順、敬称略)

荒木純子

見城こうじ

雑識童子

中川 剛

ヒパイスト

本野善次郎

YouTube・ゲーメストチャンネルで配信されております『アンドキュメンテッド・ゲーメスト / ステージ013ゾーン1~6』の中で、荒木さんが手掛けられた同人誌について取り上げられています。

動画内で雑識童子様、瑞原 螢様が発言されている内容をインタビュー内に一部反映させていただいております。

荒木 聡 追悼展 ゲームとアニメの間に -JOSCA THE CREATOR-

小樽出身の荒木聡さんは80年代から札幌を拠点にアニメやビデオゲームをテーマにした同人活動を始めました。その後、パソコン通信を使ったコミュニティを軸に、様々なサブカル活動に仲間たちと共に携わります。並行してオリジナル小説の執筆やDTMを使った音楽制作も行なってきました。

それらの活動のひとつである「ゲーム同人誌」は小樽文学館で開催した一連のビデオゲーム展の中で紹介しました。

2022年末の荒木さんの急逝を受けて、追悼の意味を込めた荒木さんのサブカル活動の一部についての展示を行ないます。荒木さんの活動の記録を通して、昭和後期から平成にかけての同人文化の一端をひもときます。

会場:市立小樽文学館(入場無料)

〒047-0031 小樽市色内1-9-5

電話 0134-32-2388

会期:2023年8月26日(土)~10月1日(日)

開館時間:9時30分~17時(入館は16時30分まで)

休館日:毎週月曜日(9/18は除く)、9/19(火)・20(水)・26(火)

企画構成:藤井昌樹、本野善次郎

協力:荒木純子、天津冴子、小熊一寿、小藤 卓、雑識童子、辻 和彦、ヒパイスト、Fatima-Z、瑞原 螢、吉岡光生