残忍なスルタン王のゲームは命がけ! あなたは禁忌と欲望の世界で運命を切り開けるか? テーブルトークRPG風ストラテジー『スルタンのゲーム』

いい感じの遊び心地

いい感じのポップさ

いい感じのカジュアルなビジュアル

いい感じの2Dドットなゲームも豊富

いい感じの重すぎない&軽すぎないゲームらしさ

『発見! インディーゲーTreasures』は、

そんな“ちょうどいい感じ”なインディーズゲームを紹介していく月イチ連載です。

今回ピックアップした1本は、こちら。

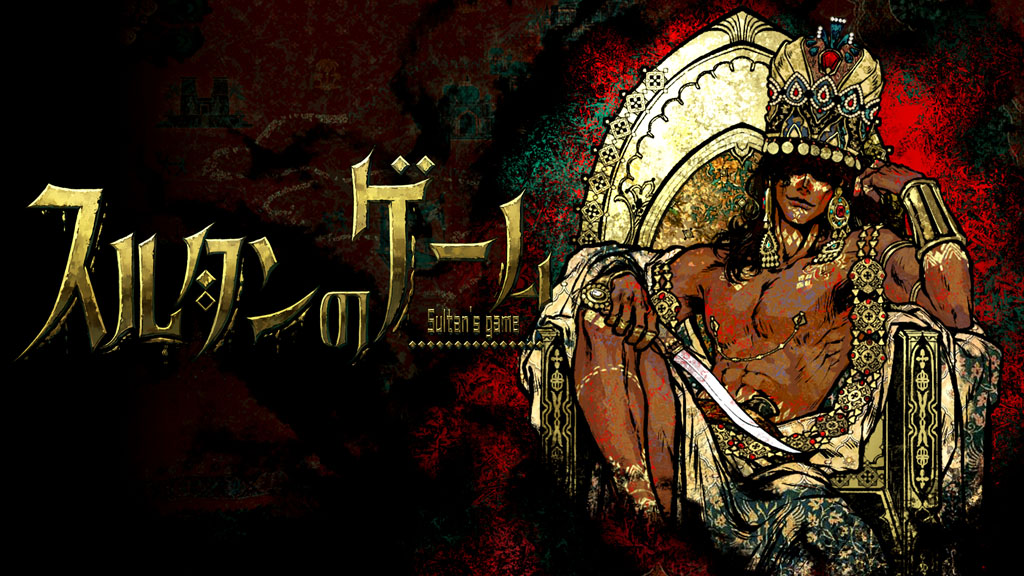

『スルタンのゲーム』!

タイトル:『スルタンのゲーム』

開発: Double Cross

パブリッシャー: 2P Games

リリース日: 2024年3月5日

価格:2,800円

配信プラットフォーム:PC(Steam)

人生は常に選択の連続です。

ですが、選択肢を増やせるかは自らの行動にかかっています。

奇妙なルールに縛られながら過酷な世界でいかに生きるのか。

運命を切り開いていけるのか。

切り開いた先にはどんな物語が待っているのか。

選択の自由度と物語の分岐。

禁忌と欲望の世界観。

インディーゲームならではのきわどさの刺激。

それらがたっぷり味わえるのが、今回紹介する『スルタンのゲーム』です。

本作の最大の目的は「スルタンカード」をすべて破壊すること。

プレイヤーは残忍な王「スルタン」の忠実な臣下で、その王から「このカードを使って余を楽しませよ」と命令されてしまいます。それが「スルタンカード」。

7日ごとにカードを1枚引いてその指示を達成しなければなりません。達成できなければ王に処刑されてしまうという過酷なルール。

スルタンカードには、以下のような種類があります:

色欲のカード: 新たな情事を求めたり、欲望を満たす相手を選ぶ必要があります。

散財のカード: 財産を惜しみなく使い、時には湯水のように浪費することが求められます。

征服のカード: 危険な旅や冒険に挑み、領土や力を拡大する試練です。

殺戮のカード: 誰かの命を生贄として捧げることを要求され、重い決断を迫られます。

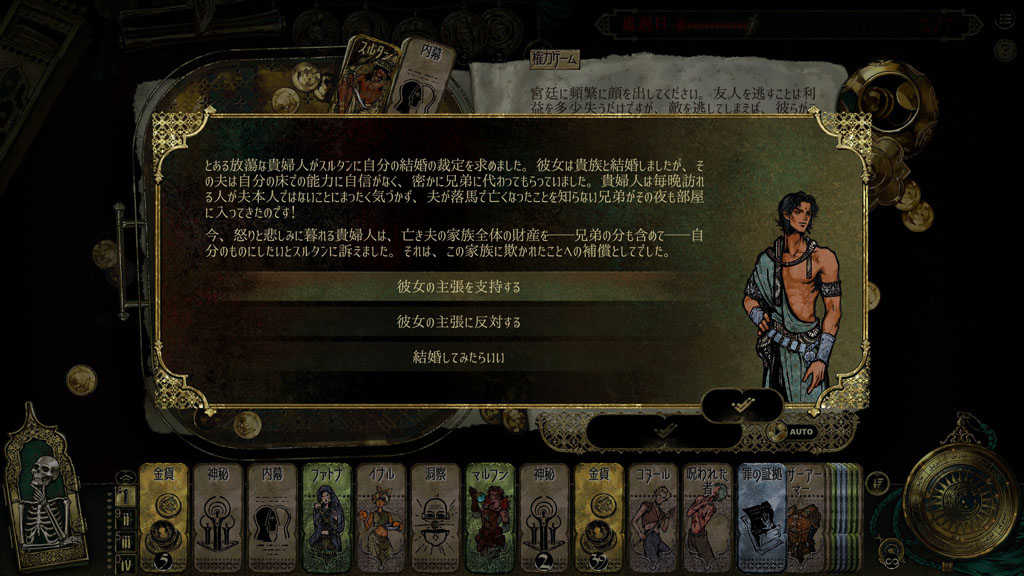

このカードは日常に飽いている残忍な王を楽しませるために、怪しい女魔法使いが用意した魔法のカード。なので、内容はどれも過激で道徳的にも挑戦的な内容ばかり。指示を達成すれば引いたカードを破壊できるのですが、内容は精神を削られるものばかりです。

ただ、一見するとカードの指示はそこに書かれているとおりの直接的なことでしか達成できないように思えますが、実は達成方法には幅があってプレイヤーの選択次第となっていきます。

例えば、「殺戮のカード」を引いて誰かの命を犠牲にしないといけないときに、罪もない人を犠牲にすることもできなくはないですが、事件を調べた先に遭遇した悪人との戦いの末に悪人が倒れたというケースでも「殺戮のカード」達成となります。この自由度が葛藤と戦略性を生み出していきます。

なお、カードには岩・銅・銀・金と難易度のグレードもあって、4種類のカードに金はそれぞれ1枚で他は2枚ずつあるので、合計で28枚あります。引いたカードをできる限り自分が納得できるやり方で破壊できるよう四苦八苦するのが本作の醍醐味。

ゲームは1日1ターン制で進行。マップ画面には「宮廷」「歓楽街」「本屋」「浴場」など様々な施設があって、プレイ次第で場所が増えてもいきます。

そのマップ上の施設に「どこに誰を送るか」を決めて行動を選択するのが本作のメイン。ターンエンド後に、お金を得たり、情報を得たり、事件やトラブルに遭遇したりと行動の結果が表示され、それがスルタンカード達成の内容なら、カード破壊となります。

このゲームでは、「お金」「情報」「装備」、さらには行動できる量に直結する「仲間」とその能力といったリソースを賢く管理することが重要。たとえば「散財のカード」を引いたときに、そもそも資金がなかったら散財のしようもないですし、散財できるチャンスにも巡り合っていないといけません。

“スルタンカードをうまいこと処理できるチャンスに巡り合う”というのもかなり重要で、そのためには事件や揉め事にキャラクターを向かわせておくことが大事。そのキャラクターが事件や揉め事に対応できる能力があるかも絡んできます。

トラブルに向かったときの成功または失敗は、テーブルトークRPG風なダイスロール、いわゆるスキルチェックで決定。優秀なキャラを仲間にできるイベントを成功させたり、仲間のスキルを高めておいたりすることも、スルタンカードに対応するために必要になっていくんです。

スルタンカードに備えて、対応できるように計画的に考えておく必要があり、リソースを効率的にやりくりする戦略が、生き残りの鍵を握っています。

全体に漂うテイストは、タブーに触れるかのようなきわどさのあるダークなもの。

世界観は「千夜一夜物語」に代表されるようなアラビアンナイト的なものですが、本作のテイストはその影の側面。残忍な王に欲望と裏切りが渦巻く宮廷の臣下たち。

スルタンカード達成のために大切な人を犠牲にしたり、信頼する仲間に欲望を押し付けたりするような、道徳面での挑戦的な選択肢もあります。それだけにテキストは刺激的で、自分の選択から起きる結果も予想のつかないものがあり、引き込まれる強さがあります。

またグラフィックのテイストにおいても、バロック調の手描きアート風でアラビアンなダークで濃いめの色調もいい個性を出しています。

実際に本作をプレイすると最初は、「何て変なゲームなんだ……」と困惑する人も多いのではと思います。

スルタンカードの理不尽な要求に振り回され、ゲーム内知識が乏しい最初のうちは「こんなの無理じゃないか?」と苦しさを感じることも多いかもしれません。

「殺戮のカード」で誰かを犠牲にさせられたり、「散財のカード」で資金が底をついたりと、簡単に言うと“嫌なことをさせられている”わけで、まさに残忍なスルタンに振り回されてる臣下の気分。

ですが、繰り返しプレイによる知識の蓄積がプレイ体験を変化させていきます。

たとえば、「これをやっておくとこのイベントが出るから、そのときにこのスルタンカードを達成させて……」とか、「ここで征服のスルタンカードを達成できるけど、これはあと7ターンまで消えないから、その間に別のカードを消費できないか6ターンの間だけ試しておこう」といったように、攻略を考えるスキルが高まっていきます。

お金や仲間などの使えるリソースのキープの仕方や活用も、プレイスキルが高まってくれば効率的に使えるようになります。“ゲームが理解ってくる(わかってくる)”んですね。こうしたところは『シヴィライゼーション』シリーズに代表されるようなターン制ストラテジーのゲーム性になっています。

そうして、例えば“スルタン王の思いどおりにはならないプレイ”を目指したりと、理不尽な状況に抗えるようになっていきます。もちろん、自分好みの結果を追い求めてみたり、あえておかしな結果を求めたりと、自由度もあります。

本作には50種類以上のエンディングが用意されているそうで、スルタンに忠実に仕えるもよし、クーデターを企てるもよし、国外へ逃げるもよし。ダイスロールによるランダム性もあるので同じ選択でも結果が変わることも多々あり、リプレイ性も高いゲームになっています。

テーブルトークRPGをストラテジースタイルでプレイし読み進めていく『スルタンのゲーム』。

ゲーム内知識を高めて戦略とリソース管理で理不尽さに抗っていくというゲーム性と、選択の自由度の高さによるリプレイ性が魅力で、過酷な選択と深い物語が絡み合ったインディーゲームらしい唯一無二さのあるゲームです。

夜にじっくりプレイしていると、本を読んでいて「あと1ページだけ…」とつい夜更かししてしまうみたいに、「あと1ターンだけ…」と時間が過ぎていくという、ストラテジーあるあるを本作でもしっかりと体験できます。

欠点というほどではないですが、多くのエンディングがあってリプレイでプレイごとの変化を楽しむという魅力に対して、1ゲームがかなり長くなるのは気になるところ。

スルタンカードの数が28種類×最長で7ターンと多いので、1プレイは場合によっては100ターン以上、10時間以上とかなり長くなることもあります。

本作は難易度イージーならターンのやり直しがいくらでもできますが、それでも基本的な難易度が高いので、やり直しを何度もすることになります。プレイ初期は何かしらのエンディングにもう少し手軽に到達させてくれるようなモードがあれば、よりのめり込みやすくなったかなと思います。ただ、全体のテイストからしてもゲームのヘビーユーザー向きではあるので、これぐらいキツイのもありなのかもしれません。

スルタンカードの試練をいかに乗り越えてどんな結末にたどり着くのか。ゲーム内知識とリソース管理を組み合わせて過酷な運命を切り開く感覚を味わえる本作。興味が湧いた人はぜひ挑戦してみてください。

©2024-2025 2P Games. All rights reserved. 2P Games and the 2P Games logo are registered trademarks of Hong Kong Gamease Technology Co., Ltd. or its affiliates.