わたしとグラディウス ~遠い銀河の思い出~

-

- 記事タイトル

- わたしとグラディウス ~遠い銀河の思い出~

-

- 公開日

- 2025年08月08日

-

- 記事番号

- 13401

-

- ライター

- IGCCメディア編集部

『グラディウス』40周年を記念して、ゲーム愛好家からライター、ゲーム開発者まで幅広い方から当時の思い出をお寄せいただきました。

200文字以上でしたら何文字でも、とのお願いをしましたところ、こちらの予想以上に思い入れたっぷりと語ってくださいました。

この場を借りて、改めてお礼申し上げます。

ビデオゲームの歴史とは、プレイヤーの歴史でもあります。これらの貴重な証言の数々を、どうぞご堪能ください。

第三の釦

文:Pin @Pin_XXX ゲーム同人誌サークルゆずもデザイン代表/スペハリ40周年本制作中

「何やこれ、カッケー!」

それが私の『グラディウス』に対する最初の感想だった。

構図のキマった迫力溢れるポスター。ソリッドかつメタリックなロゴマーク。双頭の主人公機。圧倒的な長さを誇るレーザー。軽快なサウンド。やたら鋭角なフォント。ネームエントリーに性別と星座。山羊座どれやねん!

「神は細部に宿る」と言うが、『グラディウス』はとにかく隙なくカッコよく作られたタイトルだと感じた。

特に惹かれたのはレーザーだ。1985年当時では基板性能が上がり背景も描き込まれているものが当たり前となっており、黒い宇宙のシューティングゲームというものはかなり少数派となっていた。むしろ古めかしい印象すら受けたが、それだけに青白い閃光が映える映える。この美しさを際立たせるための舞台設定だったのかもしれない。

「このレーザーを撃ちたい!」という衝動はコインをいれるのに十分な動機だろう。

だがしかし……難しい!

パワーアップの概念。武装の選択。トリッキーな敵。所見殺しの火山。耐久力のあるボス。

当然レーザーなど装備する前にゲームオーバーである。

特に困惑したのが第三のボタン「パワーアップ」だ。当時のアーケードゲームのボタンは1つか2つが基本だった。3つ以上のゲームもあったが極一部にすぎない。「対空ショット」と「対地ミサイル」は『スクランブル』をやっていたのでわかる。そこに入ってきた「パワーアップ」のお前誰やねん感たるや。

パワーアップとは従来のゲームでは何かしらのアイテム等を取れば自動的に性能が上がるというものだった。しかし任意で上げるゲームは初めてだったかもしれない。装備をカスタマイズしていくことが『グラディウス』攻略の基本であり魅力の1つなのだが、初心者には大きな壁だ。

「オプションをいっぱい引っ提げて一斉にレーザーをぶっ放したい!」

しかし下手ゲーマーにとってそこに辿り着くまでのハードルはとても高かった。もっと直感的に遊べるタイトルに流れたのも致し方なしと認めたい。認めて欲しい。お願いします。

翌年リリースされたファミコン版でようやくパワーアップに慣れ、アーケードでもそこそこ進めるようになり、『グラディウスII』でも下手なりに楽しんでいた。

振り返ってみれば家庭用移植作で腕を磨きアーケードのプレイに活かす、という流れの最初の体験だったかもしれない。

その後3つボタンゲームは無くはないが主流ではないという状態が続いた。

「『グラディウス』は慣れたけど、やっぱアケゲーは2つボタンまでやな」と思っていたところ、1991年 『ストリートファイターII』のコンパネを見て絶望の淵に落とされたのだった。

グラディウスの思い出

文:中川剛(ライスだんしゃく) @tyosi0211 ゲームクリエイター/前職ハドソン/コナミ 札幌のスコアラーの皆さんとワイワイしています。

1985年の熱い夏。

北海道の夏は涼しい。

そんな初夏を迎えた行きつけの琴似キャロットというゲーセンに

『グラディウス』というゲームが入りました。

その入荷で、1985年は熱い夏になりました。

それまでのシューティングゲームに比べると革新的な変化を遂げた印象があるゲームでした

まず美麗なグラフィックに目が奪われます。

ステージ最初の集団の編隊を超えた後に特色のある美麗かつ迫力があるステージが来る。

正にキャッチコピーどおり「宇宙ガ、マルゴト、ヤッテクル」!!

こんなゲームは初めてでした。

自機から撃たれるレーザーが美しく綺麗なこと、そして判定も強く唯一無二の装備なこと。

更に特筆すべきは、音楽がカッコいい!!

集団編隊を終えた後の、4面逆火山、7面要塞のステージは鳥肌が立つような音楽で、まさにこの音楽を聴くためにプレイするという明確なモチベもありました。

モーニングミュージックという起動時の音楽がありましたが、琴似キャロットでは聴くことはなかったのです。

電源を入れて、しばらくしてから開店となるため琴似キャロットでは聴けることはほぼありませんでした。

当時、西野ナムコランドというゲームセンターは電源を入れてすぐ開店だったので、聴くことができました。ずーっと聴いていられる名曲になっています。

『グラディウス』は並んでゲームをすることが多いぐらい人気で、特にサラリーマンには

受けが良かったゲームでした。

ハイスコアアタックも、ゲーセンのスコアラーが切磋琢磨した熱い夏となっています。

特に2周目以降の2面のザブ避けが人によってパターンが違うため、いろいろな人の避け方を勉強した思い出があります。

特に死んで復活できなかったのは逆火山と要塞の特定の場所。ここに限っていうと復活が当時はできないと思われていたので、ノーミスで乗り越える必要がありました(その後攻略されどこでも復活できるようになりましたが)。

この緊張感が尋常ではありませんでした。手が震えたもんです。

他のゲームの全国1位常連さん2名と私で店内ハイスコアを抜きつ抜かれつし、嬉しかったり悔しかったりと懐かしい思い出もあります。

どっちが先に安定して5周目到達できるかがハイスコア争いの争点になったかと思います。

3人でいろいろなパターンを試す。それを勉強して更なる進化したパターンにする。

3名でプレイは隠さず、お互い切磋琢磨する良い環境ができていました。

今、思い出しても懐かしい、あの夏の素晴らしい思い出です。

『グラディウス』40周年に寄せて

文:NIN(西谷亮) @nin_arika 1967年東京生まれ。 株式会社カプコンを退社後、1995年株式会社アリカを設立。

まずは『グラディウス』40周年おめでとうございます!

私が初めて『グラディウス』(初代)を見たのは今は無き新宿キャロットでした。

このときはまだロケテストの段階で、メーカーも意識していませんでした。

画面の下にあるパワーアップゲージがすべて英文字で書いてあったので、勝手に海外のメーカーなのかな?って思っていました(笑)。

あきらかに画面からくる印象が今までと段違いだったのと、当時は珍しかった3つボタンなどが「これまでとは全然違うぞ!」→日本の物ではない!という感覚につながったのかもしれません。

当時画期的だなと思った点。

・上下の境 がない感じで宇宙感がすごかった。

ミサイルなんかは下に落ちていくんですが、ダッカーは上にも下にもいたりして疑似無重力感があったんですよね。

これがすごく不思議な感じでもあり、宇宙を感じさせてくれました。

・多彩な武装

初めてレーザーを使ったときの爽快感は凄かったです!

雑魚を貫き焼き払う、さらにオプションとの組み合わせは中毒ものでしたよ!

地味だけど一生懸命地を這って進んでくれるミサイルも愛着がわきました。

初見で誰もが気になる「?」を初めて使った時、まさに場の空気が「?」になったのはいい思い出です。

未知の武装に過剰な期待を抱いていたんでしょうね(笑)。

2周目から遊びの質が変わる。

1周クリアすると難易度が上がった2周目が始まるというのがお約束。

ところが『グラディウス』は難易度が単純に上がるのではなく、「敵を倒すと打ち返し弾を撃ってくる」という別のゲームに変わるんですよね。

これは遊びごたえがありましたし、作り手の観点からもほんの少しの手間で新しい遊びを提供できるという、とてもうまいやり方だなと思います。

とにかく先が見たい!

いろいろなテーマで次々と不思議な宇宙を見せてくれるのは大いに好奇心を刺激されました。

ゲームとして優れているのはもちろんのこと、「この先には一体何があるんだろう?」という純粋な冒険心みたいなものがありました。

そして今は『グラディウス』シリーズの先が見たい!

『グラディウス オリジン コレクション』にも『沙羅曼蛇Ⅲ』が収録されていますし、このシリーズはいつまでも進化していってほしいですね!

これからもずっとずっと先を見ていきたいと思います!!

『グラディウスII』の思い出

文:高岡義晴 @freeman_HAL 生涯現役を目指すプログラマー。元ナグザット。遊び大好き

『グラディウス』シリーズの中で一番思い入れがあって好きなのは、『グラディウスII GOFERの野望』です。

理由は2つ。

第1の理由……

高校時代学校のすぐ傍に24時間営業のドライブインがありました。

仲間内では「24(にーよん)」と呼ばれ、2階建てでレトロゲームから最新ゲームまで、100台ぐらいゲーム機があったと記憶しています。麺類やバーガー等のレトロ自販機もたくさんありました。

そこで学校帰りによくプレイしていたのが、この『グラディウスII』でした。

ゲーム性やグラフィックも好きではありますが、1面のサウンドが大好き過ぎて、この曲を聴くためにプレイしていたと言っても過言ではありませんでした。

当時バンドでドラムをしていたのですが、『グラII』の1面曲のあのリズムにいつもノリノリでした(笑)

第2の理由……

学生時代、後に一緒にゲームを作ることになる先輩お二方が、初代『グラディウス』の大ファンで、プレイを見せてもらったり、PCー8801で耳コピしたサウンドを聞かせてくれたりでいろいろと影響を受けました。

ただ、正直自分はKONAMIよりナムコ派だったので、AC版の初代の『グラディウス』はそこまでやり込まなかったのですが、『グラディウスII』が発売され、先輩たちからの刷り込みもありでプレイしてみたところ、斬新さと総合的なクオリティの高さに驚いて一気にファンになりました。

世界観、ゲーム性、グラフィック、サウンド、どれも衝撃的でした。

『グラII』は、今はもう1CC出来なくなっていると思いますが、当時は1周できる程度にはやりこみました。

自分にとって10代の思い出深きゲームです。

祝! グラディウス40周年!

文:市原雄亮(イチハラ指揮者) @dirigent_lyo / @185usk 指揮者。ゲーム音楽プロ楽団「新日本BGMフィルハーモニー管弦楽団」代表

元気ですか! 元気があればなんでもできる。元気があれば『グラディウス』も遊べる!

というわけで、『「グラディウス』40周年おめでとーっ!!! ダーッ!!!

40年も忘れられることなく愛され続けるものなんてそうそうありません。世間に忘れかけられて、40周年だからとぽっと思い出されるわけではなく、ずっとシューティングゲームの代表として第一線を張ってきたわけですから、偉業と言えましょう。

それもやはり、ゲームそのものの先進性、根本となるゲーム性の高さ、洗練されたグラフィック、唯一無二の超カッチョイイBGMと、すべてが合致したゲームであるからというのは誰もが認めるところです。

『グラディウス』といえば、やはりなんといっても衝撃のアーケード版(以下、「AC版」)であるわけですが、私のファーストコンタクトは例によってファミコン版(以下、「FC版」)でした。

今になってみますと、AC版のクオリティの高さには驚かざるを得ず、それと比べてしまうとどうしてもFC版は見劣りしてしまう(これはハード性能によるものなので仕方ありません。逆に言えば、ACからFCにあれだけの移植ができたのはすごい!)のですが、当時の私にはFC版でも充分すぎるくらい衝撃でした。

ただ、残念なことに運動神経の鈍い私にとって、シューティングゲームは得意としないジャンルでありまして、ゲームそのものを味わい尽くせたかというと、シューターの皆様の足元にも及ばない程度の嗜みであろうと思われます。高速スクロール面とかね、もうあわわわわわわわわってなってしまって壁に激突一直線なわけです。

そんな私でもずっと頭に残り続けていたのは、やはりBGM。スタートボタンを押した瞬間(AC版だとコイン投入音)からクライマックスですよ。そしてイントロから超絶かっこいい。これ以上に「出撃するぞ!」という気分にさせてくれるイントロはないかもしれません。しばし宇宙遊泳を楽しんだあと(私は必死です)、フェードアウトからの1面のBGM「Challenger 1985」。震えますね。これを聴くためだけにゲームセンターで100円を投入する価値はあるというものです。私もゲームセンターで衝撃を体験したかった。

さて、『グラディウス』のBGMは過去に何度か御縁があって演奏させていただきました。オーケストラで1回、室内オーケストラで1回、「アーケードアーカイブス」の記念イヴェントにて、2024、2025と2年連続で1回ずつの計4回です。演奏の機会をいただき、本当にありがとうございます。ほぼ全曲入りのメドレーに仕上げたのですが、どれもこれも名曲揃いかつ、似通ったステージBGMがないというこだわり。中でも私のイチオシはネームエントリーの「Historic Soldier」です。

この曲はネームエントリー曲ですから(かどうか理由は定かではありませんが)、FC版には入っていなかったのです。なのでずっと知らなかったのですが、最初にこれを聞いたときの驚きはすごかったですね。こんなおしゃれな曲がゲームオーバーの後に!? デチューンのかかった特徴的な音色、跳ね回るような旋律、明るい曲調でありながら、その中にほんのり哀愁を漂わせる名曲です。

『グラディウス』はどの曲も本当にクオリティが高く、こういう優れた作品群を「ゲーム音楽」と雑に一括りにしてあしらってはいけないと思います。紛うことなく立派な音楽作品です。

素晴らしい音楽を生み出してくれたことに感謝しつつ、40周年を喜びたいと思います。

『グラディウス』40周年、おめでとうございます!

2.0.2.5. 宇宙まるごとの体験 グラディウス40周年によせて

文:なるお @syntaxerrors72 Nichibutsu Shooting Sound Box』監修等

横画面横スクロールSTGというジャンル、ステージごとに展開される神秘的な背景と音楽、そして触手や脳みそをモチーフにした敵デザインなど――僕にとって数多くの「初めて」が詰まったビデオゲームのひとつが『グラディウス』です。当時革新的だと感じたこれらの要素は、その後のビデオゲームのスタンダードとして定着し、ファミコン版の裏技「上上下下左右左右BA」とともに、計り知れない影響力を持ち続けています。あらためてその偉大さを感じるとともに、そういえば、ストーンヘンジやモアイ像といった実在する遺産の存在を初めて知ったのも本作を通してだったな、なんてことも思い出します。

『グラディウス』はそれまでプレイしていたSTGと比べて、一段階上の思考力やテクニックが要求され、40年経った今でも、いや、加齢の影響も避けられない近年だからこそ、僕にとっては少々敷居が高く、心身ともに万全な状態でないと手を出せない存在です。ボス登場前後のわずかな隙に、オプションをつけた状態で8の字を描くように動かす時の開放感が、下手な自分に唯一与えられた自由時間。そんな調子なので、ついアドリブでもそこそこ進める『沙羅曼蛇』に逃げることが多いほどです。

とはいえ相当な回数遊びこんでいるので、自分の記憶では、一周クリアくらいはできるだろうと思い込んでいました。しかし先日アーケード版をプレイしてみたところ、 KONAMIの当時の思惑通りか、モアイ面で数え切れないほど撃沈しました。こんなに難しかったっけ!? いや、確かにこれが現実だったかも。

その直後にPCエンジン版を遊んでみたところ、その難易度が自分にとっては丁度良く、どうやら余裕で一周クリアした記憶は、ファミコン版やPCエンジン版の、しかもフル装備の裏技をフル活用したプレイ経験によって都合良く上書きされていたようです。ちなみにPCエンジン版は、アーケード版の完全移植が当たり前になる少し前の、オリジナルに近いながらもメーカーによるアレンジの余地が残されていた時期ならではの移植で、個人的に大好きなのです。

少し切なくもリアルな思い出としては、町田キムラヤのショーケースに積み上げられたファミコンカセットと、「¥980」の値札が貼られた景色です。人気タイトルであっても、価格が大きく動く場合があることを初めて目の当たりにした瞬間だったかもしれません。また「ついにサントラのカセットテープが出る!」と予約して購入し、意気揚々と走って帰ったらまさかのファミコン版のサントラで、「アーケード版だとばかり思っていたのに!」とがっくりと肩を落としたこともありました。

そして今でも時々思い出すのは、中学校での毎日の掃除の時間に「コナミ・ゲーム・ミュージック VOL.1」に収録されていた『グラディウス』のアレンジバージョンを流していた放送部員は一体誰だったのだろう、ということ。給食の終わりにはツインビーのアレンジバージョンを流していたまだ見ぬ彼。探し出して声をかけていたら、仲良くなれたかな。

『グラディウス』40周年、おめでとうございます。

クレジット音は「♪グラディウス~♪」

文:鶴見六百(元Beepライター氷水芋吉) @tsurumy ゲーム翻訳者/制作者。好きなコナミ作品は『マジカルハロウィン8』。

俺は、Beepという雑誌でゲームライターをしていた1984~1988年の間、アーケード/コンソール/パソコンを問わず数多のゲームに触れてきた。その中でも『グラディウス』シリーズはトップクラスに印象深いものの1つだ。

そしてシリーズ中、特に心に残っているのが、『グラディウスⅡ -GOFERの野望-』と、MSX版『沙羅曼蛇』だ。今回はその内、『グラディウス オリジン コレクション』に収録されている『グラⅡ』の話をしようと思う。

初代『グラディウス』は、シューティンゲームがそれほど上手くないエンジョイ勢の俺にとっては、エンディングを見ることが叶わずに悔しい思いをさせられた「因縁の相手」だった。だって、途中でミスしたら装備を全部はがされて、「復活」させなけりゃならないんだぜ? そんな攻略、エンジョイ勢にできるわけないよ。結局クリアできたのはX68000版のみで、アーケードでは今に至るまで一度もクリアしていなかったりする。ぐぬぬ。

なので次に出た『沙羅曼蛇』は、今度こそ絶対にエンディングを見てやる! 『グラディウス』の怨みを晴らしてやる!……と意気込んだのはいいけれど、勢い余って2人プレイのコンティニュー連打でクリアしてしまいw あっさりエンディングを見ることができてしまったという。何という肩すかし。まあ実際、『沙羅曼蛇』は『グラディウス』ほど高難度ではなく、一度エンディングまで見た後は、それほど苦労することなくノーコンティニューでクリアできるようになってしまったんだよね。

そして発売された『グラディウスⅡ』。今作こそは自力で1コインクリアしてやるぞと心に決め、真面目に取り組むことに決めたのだった。

――いやその前に、AC版『沙羅曼蛇』と『グラディウスⅡ』の間に、MSX版『グラディウス2』と『沙羅曼蛇』が挟まっていたことを説明せねばなるまい(ややこしい)。

ご存知ない方に向けて簡単に説明すると、MSX『沙羅曼蛇』の「真のエンディング」を見るためには、MSX『グラ2』のカートリッジを同時挿ししなければならず、そうするとウラ技の類は一切使えず、ガチで攻略しなければならなかったのだ。もちろん「復活パターン」も自分で構築していかなければならない。

軽い気持ちで始めたMSX『沙羅曼蛇』の「真のエンディング攻略」だったはずなのに、気づいたらBeep編集部に泊まり込み、数人のライターでバトンタッチしながらノンストップで攻略を続け、エンディングまで丸3日もかける羽目となったのだった。あれは人生でいちばんしんどいゲームプレイだったよマジで。

話は戻って『グラディウスⅡ』。MSX『沙羅曼蛇』で「不屈の心」が鍛えられたせいなのか、初代ほどの苦手意識はもうなかった。だって、動きが滑らかでラグがないんだぜ? スプレッドボムの火力は凄いんだぜ? フォースフィールド+スピード3段階なら(4段階だったかも)、高速ステージの地形だってすり抜けられるんだぜ? 復活パターンを試すのだって、あのつらかったMSX『沙羅曼蛇』に比べりゃ、軽い軽い。

というわけで、「クラブ」にはかなり手こずったけど、何とか自力クリアでエンディングに到達できたのであった。

今も思い出すよ、最後のボス敵の台詞――「アイ・アム・パーゲ」。

うん、脳みそが露出しているから、ある意味ハゲだよね。

俺の中では、グラディウス~沙羅曼蛇~MSXグラディウス2~MSX沙羅曼蛇~グラディウスⅡは、一連のストーリーとして心に刻み込まれている。だからいまだに、KONAMIのパチスロでSEとして使われている「クレジット音」を聞くと、あの頃のことが脳裏によみがえり、ついつい「♪グラディウス~♪」とつぶやいてしまうのだ。

生ける伝説『グラディウス』

文:HED.HOJO @HEDabsymbel スペハリグッズを集めるスペハリマニア

『グラディウス』がこの世に現れてから今年で40年。

8月7日にはシリーズを改めて移植し直した『グラディウス オリジンコレクション』も発売されました。

もう40年経つんですねぇ…。

伝説となったゲームはたくさんありますけど、その中でもひときわ輝きを放っているのが『グラディウス』! 懐かしいじゃありませんか……最初はファミコン版だった気がします。ワタシが触れたのは。そしてKONAMI のゲームミュージックのCDを買って初めてアーケード版のBGMを聴いたとき、宇宙を感じました……決してオーバーではなく。何という透明感のある音色!

アーケード版に遭遇したときの感動も忘れられません。あの透明感のあるBGMをバックに、深みのある色使いの背景、4つも付くオプションから放たれる美しい直線のレーザー……。これだけのことをしてもまったくチラつきや処理落ちのないハードパワー。この「オプションの数」や「レーザーの長さ」ってゲーム機の性能のベンチマーク的な位置になりましたよね、あの頃。オプション何個付けられるか!?レーザーはどれだけ長くできるか!?みたいな。

『「グラディウス』はその後、いきなり変化球続編で『沙羅曼蛇』、完成度の高い正統派続編『グラディウスII』、難易度の上昇やちょっとネタ切れ感を感じた『グラディウスIII』と続き、ちょっと評価を落としてしまったこのIIIまでで「シーズン1」というイメージがあります。

なので、今年からIIIの40周年である2029年までが「グラディウス シーズン1 40周年期間」ですね。

8月7日発売の『グラディウス オリジンコレクション』に関しては「オリジン」とわざわざ付けていることから、恐らく「オリジンじゃない」コレクションも出る流れなんじゃないかと。様々な移植版がありますから、特徴的な移植版は色々復刻してほしいですね。

「宇宙ガマルゴトヤッテクル」伝説のシューティングは、40年経った令和の今もまだまだ色々楽しませてくれそうです。

1988年、『グラディウスII』をプレイしていた日常

文:藤井昌樹 @hilow_zero ライター/ゲーム企画展コーディネーター

『グラディウス』40周年、おめでとうございます。

シリーズ1作目の『グラディウス』はレーザーやオプションといった装備やステージごとに変わるビジュアル表現が印象的に感じながらも「難しそう」という先入観を拭うことができず、稼働当時にプレイすることはほとんどありませんでした。

続く『沙羅曼蛇』もゲーセンの実機のみならず雑誌の情報などで存在を知りつつも、やはり「難しそう」という印象からプレイを避けていました。

ただ、当時の自分は実際にプレイしているかどうかに関わらず様々なゲームミュージックのサントラを買っていました。『グラディウス』のBGMはG.M.O.レコードの「コナミ・ゲーム・ミュージック」、『沙羅曼蛇』はアポロン音楽工業の「オリジナル・サウンド・オブ・沙羅曼蛇」でそれぞれ聴いていて、ゲームはプレイしていないもののサウンドには親しんでいたのを覚えています。CDプレイヤーが普及する直前の頃だったのでカセットテープで聴いていました。

『沙羅曼蛇』稼働開始の翌年となる1987年、ふと思い立っていつも通っていたゲーセンに置いてあった『沙羅曼蛇』をプレイしてみたら思っていたほど難しくなく、1面から初見では突破が難しいところがあるものの何度かプレイしているとパターン化することができて少しずつ先のステージまで進めるようになり、俄然おもしろいと感じるようになりました。『沙羅曼蛇』はゲージによる任意パワーアップではなく、アイテム取得で即パワーアップという仕組みだったことも初心者である自分が入りやすい要素だったように思います。ステージ4以降、苦戦する箇所もありましたが、何度も繰り返しプレイする中でついに1周クリアすることができるようになりました。

1987年はX68000本体付属の『グラディウス』、MSXの『グラディウス2』、ファミコン版『沙羅曼蛇』がリリースされた年で、シリーズへの注目が高まっていました。アーケード版クリアの勢いで、ファミコン版『沙羅曼蛇』もクリア。当時の自分はパソコンを持っていなかったのでパソコン版の一連の『グラディウス』に触れる機会はありませんでしたが、店頭デモを食い入るように見ていました。そういった感じで自分の中で『グラディウス』熱が高まっている状態の1988年3月、『グラディウスII -GOFERの野望-』がゲーセンで稼働開始。その直前のAOUアミューズメントエキスポで急遽発表されたため、各ゲーム雑誌がこぞって記事を掲載したことで特に注目度が高まっていたタイトルでもありました。そういった経緯もあって、『グラII』をプレイしないという選択肢は自分の中にありませんでした。自分にとってはじめて稼働開始と同時にプレイする『グラディウス』ということになります。

1988年はまだテーブル筐体が主流でした。だから稼働開始直後の『グラII』はテーブル筐体とワンセットの記憶として覚えています。初プレイから4番の装備を選択。『沙羅曼蛇』の2WAYミサイルを便利に感じていたので、『グラII』でも使ってみようという発想だったと記憶しています。実際、攻略しやすい装備だったので、この4番装備で最終的に1周クリアすることになります。初プレイ時、『沙羅曼蛇』から続く形でゲーム内で流れるボイスとメロディアスな1面BGMに感動したことを覚えています。前年の『A-JAX』同様、BGMにオーケストラヒットが使われていたり、エイリアンモチーフのステージがあったりと88年のKONAMI らしさが溢れる内容だったことも嬉しく感じていました。当時はそういう演出が楽しかった時代だったように思います。

ファミコン版の『グラディウス』と『沙羅曼蛇』をクリア済みだったので、ゲージによる任意パワーアップにはすでに慣れていました。初見プレイで3面まで進むことができたと記憶しています。その後、ほぼ毎日ゲーセンに通い、自分より上手い人のプレイを後ろから眺めて参考にして、雑誌の攻略記事を読み、自分でも何度も反復プレイをして少しずつ先のステージまで進めるようになりました。『グラII』はシリーズの中でも比較的バランスの取れた難易度設定だったので取っつきやすく、それが継続プレイのしやすさに大きく影響を与えていたと思います。当時は一緒にプレイする友人もいて(彼は3番装備でした)、お互いに情報交換するのも楽しかった。「〇月〇日、ステージ〇に到達」といった感じでノートに記録も付けていました。『グラII』は自分にとってゲーセンが日常の中で楽しく感じていた時代の思い出のひとつです。

ゲームミュージック好きだった自分は、アポロン音楽工業から88年7月に発売されたサントラ「スペース・オデッセイ グラディウスII -GOFERの野望-」も発売日に買いました。この時点でまだクリアしていなかったので、終盤のステージの曲やエンディング曲はこのサントラではじめて聴いたわけですが、早く自分のプレイの中で聴けるように攻略を頑張ろうと気持ちを昂らせていました。当時、札幌の専門学校に通っていた自分はふだん札幌のゲーセンでプレイしていましたが、夏休みは帰省先である日本最北端・稚内市のゲーセンでも『グラII』をプレイ。こんな感じで継続してプレイした結果、88年の秋くらいに1周クリアすることができました。自分のプレイ中にエンディング曲「Farewell」を聴けたときはただただ感動でした。

『ドルアーガの塔』40周年の寄稿テキストでも書いたとおり、自分はアーケードも含めてゲームはスコアよりも「エンディングを見る」志向なので、『グラII』も2周目以降の攻略はほとんどやりませんでしたが、1周クリアはそのあと何度もしています。そういったことから自分にとってシリーズで最も多くプレイしているのが『グラディウスII』ということになり、最も思い入れの強いタイトルにもなっています。10年前くらいから連射装置のない筐体でリップルレーザーを連射することが年齢的にしんどくなってきましたが、今でも旅先のゲーセンで『グラII』を見かけたらプレイします(連射装置付きだと嬉しい)。自分の人生に深く刻まれたゲームのひとつであり、中でも1周クリアを目指していた1988年の記憶が当時のゲーセンの思い出と共に強く残っています。

ブラウン管の中に広がる“宇宙”、時代を超えた傑作

文:カシオ松下 @matsushita_8bit ゲームデザイナー/有限会社エムツー所属

1985年……。当時の私、カシオ少年の地元“茅ケ崎”でのアーケードゲームのホームグラウンドはディスカウントストア”ダイクマ”の屋上の「ナムコランド」でした。

当然、ナムコタイトルが多くを占めていました。

ある日、そのナムコの“聖地”にあった1つのゲームが目に留まりました。

吸い込まれるような宇宙の背景と美しいグラフィック、独特な透き通った効果音、そして長いレーザー。

高校生くらいのお兄さんがやっていて、その時は「KONAMI のゲームだ」とは気づきませんでした。

インストには”超時空ファイター グラディウス”とありました。

その『グラディウス』で、まず驚いたのが面ごとに背景のシチュエーションが違うことです。

宇宙、山、細胞、モアイ……、今までのシューティングの多くは、同じ背景グラフィックの作品が多かったのですが、本作では画面が次から次へと変わるのです。

先ほども書いた長いレーザー、自機を追って動く物体、さらには画面下には謎の「パネル」があり「手ごわそう……」と感じました。

おそるおそるプレイをした瞬間、カシオ少年は美しくも手ごわい『グラディウス』の世界に引き込まれました。

最初は何もわからず、次々とスピードアップをして、操作しきれず自滅。

何度かのプレイで「ビックコア」までたどり着くも、真ん中で待って当たってゲームオーバーになりました。

「自分で装備を選び」「3つのボタンを扱う」という本作は、当時の小学生にはまだまだ難しい作品だったのです。

後にファミリーコンピュータ版として『グラディウス』が発売。

当時は『スターソルジャー』もライバルとして存在し、シューティングがまだまだ力を持っていました。

その熱気につられて購入したファミコン版は、素晴らしい移植で、難易度も適切。このゲームのおもしろさがはっきりわかりました。

このファミコン版、当時の”ウラ技”と”隠しキャラ”ブームに合わせ、様々な特徴がありました。

モアイを大量に倒すとワイヤーフレームのモアイを背景に面を飛ばす「ワープ」というウラ技が発動します。

どうも、後で話を聞くと、アーケード版は”自機のビックバイパーが「時空」を転移し、様々な面に行く”という設定の作品だったようです。

だから背景が目まぐるしく変わる設定と、「超時空ファイター」という冠が付いていたのだと思います。

転移のときのワープ演出は後のファミコン版の「ウラ技」として復活したということなのでしょう。

ファミコン版で『グラディウス』沼にのめりこんだ私は、当然アーケード版『グラディウスⅡ』にもドハマリしました。

続編と言えば前作の+α的な作品も少なくなかった時代に、大胆な変更とボリュームアップ、その神秘性を維持したまま炎、モンスターなどの新しい意匠も決まり、『沙羅曼蛇』のような”ワルさ”も兼ね備えた大傑作としてリリースされました。

興奮冷めやらぬまま、ファミコン版のⅡも即買いし、そのファミコンとは思えぬクオリティに感銘を受けつつ、やはり原作も遊びたい!

PC-9801の「バカスカウォーズ」で移植しようと試みているうちに、とうとうX68000版が登場。

大喜びで購入しましたが”参考資料”として98の隣に68版を点け、「バカスカ~」での移植を継続しました。

本末転倒な上に「妙に電気代が高い」と親に叱られたのも今では良い思い出です。

『グラディウス』は話に聞くと『ディフェンダー』の影響下の作品ということですが、それだけではなく、様々な新しい試みや、日本のゲームが持っている細やかな操作性やグラフィックなどを持った傑作です。

本作がシューティングゲーム界の”ガイドライン”となり、横スクロールシューティングの概念が大きく変わり、影響を受けた作品が多々登場、『グラディウス』というフランチャイズは今なお光り輝いています。

あらためて「グラディウス、40周年おめでとうございます!」

今までも、これからも楽しませてもらおうと思います。

グラディウス、それは憧れを諦めないこと

文:多根清史 @bigburn ゲーム・アニメライター。著書に『教養としてのゲーム史』など。

初代『グラディウス』との出会いは、たしか大学の近くにあった小さなゲームセンターでのことだ。自機ビックバイパーから画面を貫くほど長く伸びるレーザーや、追従して生き物のように動くオプション。滑らかなスクロール、ステージごとにまったく異なる世界観、巨大なボスキャラクター、美しいエフェクト――そのひとつひとつが衝撃的だった。

それは自分にとって、二重の意味で「憧れを諦めない」旅の始まりでもあった。ひとつは、難易度の高いシューティングゲームに挑み続けるということだ。

空中用のメインショットと地上用のミサイルを撃ち分ける複雑さ。「パワーアップを選べる」という自由度の高さ。その結果として「3ボタン操作」(当時は2ボタンが主流だった)を常に意識する緊張感。そんな刺激的すぎるゲームシステムに加えて、火山やストーンヘンジ、モアイ像といった豊かな「地形」が敵として立ちはだかるステージ構成に「先を見たい!」という強烈な意欲がかき立てられた。それは、まだ見ぬ風景への憧れだった。

しかし、ウデが足りずにその憧れは叶えられなかった。そんなときに登場したのが、ファミコンやMSXといった家庭用ゲーム機(あるいはゲーミングPC)向けの移植版である。

ゲームセンターで果たせなかった想いが、ようやく家庭で叶うかもしれない……。だが、元のアーケード版が要求するハイスペックな仕様そのものが、それを阻んでいた。たとえば、4つあったオプションは2つに減らされ、レーザーの長さや演出も簡略化。ステージ構成も変更されるなど、妥協に妥協を重ねた内容となっていた。

それでもKONAMI による移植版が凄かったのは、そこで足を止めなかった点にある。ファミコン版では「山の空洞をくぐり抜けると5000点」などの隠しボーナスが用意されていたほか、伝説の「コナミコマンド」 も追加されていた(これは開発用のデバッグコマンドの消し忘れだったそうだが)。MSX版では「骨のステージ」といったオリジナル要素が加わり、独自のBGMもまた味があった。

その後に登場したシリーズ続編の移植版も、アーケード基板の圧倒的な性能に必死に食い下がりつつ、小さな子どもでも遊べるよう難易度を調整するなど、プレイしやすくするための工夫が随所に盛り込まれていた。

こうした「憧れを諦めない」開発スタッフの姿勢に心を打たれたからこそ、自分と『グラディウス』シリーズとの付き合いは数十年にもわたって続いてきたのだと思う。

無印から10年ぶりの『2』が本当にうれしかった。そして29年後……

文:ででお @Dedeo832 ファミ通ドットコム編集者

ふと、1996年のゲーセン風景を振り返る。当時大学生だった私は中目黒のゲーセンでアルバイトをしており、毎日(誇張抜きで365日)ゲーセンへ足を運んでいた。店内で目にするのは格ゲーに興じる若者、パズルゲームや脱衣麻雀に興じるサラリーマン、そしてアクションやシューティングゲームを遊ぶディープなゲーマーたち。1990年代後半というと格ゲー一強なイメージを持たれがちだが、さまざまなジャンルを楽しめた時期だと(少なくとも私は)思っている。

そんな時期に『沙羅曼蛇2』がリリースされることを聞いた。このとき、最初に気になったのはパワーアップの仕組み。『グラディウス』シリーズのパワーアップシステムと言えばカプセル方式だが、「どうせならミサイルやレーザーなどのアイテムを直接取得する方式であってほしい」と願っていた。もちろん私は『LIFE FORCE』やファミコン版『沙羅曼蛇』も楽しんだクチであるが、やはり自分にとっての『沙羅曼蛇』と言えば後者だ。実際そのとおりになり、実物を見たときにとても感激したのをよく覚えている。

当時の私は“1周クリアできれば満足”なエンジョイ勢でありつつ、ハイスコアラーの真似事もしていた。本作には独自のシステムとして“オプションシュート”が導入されており、最初に考えたのは「オプションを飛ばしまくれば300点ずつ稼げるのでは?」ということ。ゴーレムや隠し戦艦を破壊して悦に入ったり、ステージ3のボスの細胞で稼いだりしているうちに、すっかり本作の虜になっていた(なお、スピードアップアイテムを取りまくった自機を制御しきれなかったため、全一を狙おうという気持ちは消し飛んだ模様)。

1周クリアできたあともゲーセンから姿を消すまで遊び続けていたので、いま思えば相当気に入っていたようだ。『グラディウス』シリーズの中ではあまり話題に上らないが、とてもいいゲームだと思う。

そんな思い出深い『沙羅曼蛇2』が登場したのは初代『沙羅曼蛇』から10年後。50代の今では10年なんて一瞬だが、学生時代の自分にとっては途方もなく“お久しぶり”な感覚だった。見た目こそ大きく変わったものの、『沙羅曼蛇』らしさを引き継いだ『沙羅曼蛇2』の登場は本当にうれしかったと記憶している。その後、さらなる続編『沙羅曼蛇III』まで29年も待たされることになるとは思いもしなかったが……。ともあれ、お帰りなさい『沙羅曼蛇』。

『グラディウス』で学ぶカレーの極意

文:カリーザハードコア店主 @c_t_hardcore 雑司が谷のちょっとオシャマなカレー屋さん。元声優。

・この文章の目的

ヤッホー! ミンナ! カレー食べてる?グラディウスしてる? どっちもしてない!?

死んだように生きてるね! ダメだぞ! 本当にダメなのは自営カレー屋行為をしている40歳すぎの私ですが……? シバくぞ!

簡単に自己紹介するね! 豊島区雑司が谷でカリーザハードコアってお店をやってるポップでキッチュなオトコノコだよ! 座右の銘は「墓石を買うためだけに働くのか?」です!

目的、何にでも目的はあるね。人生にもや。そら人間は幸せになるのが目的やな。そのためにおっちゃんが今から書くことをしっかり覚えてや。走馬灯でも思い出してや?約束や。ほなこの文章の目的や。

・『グラディウス』好きにカレーを広める、カレー好きに『グラディウス』を広める

まあ、まだわからんやろ。これでわかるんやったらアンタはえらい! 大学出てはるわ!

おっちゃん、偏差値34の高校が最終学歴やからうらやましいわ! ほんまは声優専門学校も出とるけどおっちゃんが在学してたときはまだ学校法人ちゃうかったんや!

まず『グラディウス』、40周年を迎えるシューティングゲームの金字塔! グラディウス君! よおやっとる! せやけど、僕の方が年上やからちゃんと敬語は使ってね? やっぱさ、礼儀とかそんなん厳しい世代やん? 礼儀って素敵やん?

『グラディウス』、カッコイイよ。超時空戦闘機ビックバイパーを操り、熾烈な敵の攻撃を避け、撃破する! 最高のゲーム!そら40年愛されるで!

それだけでも楽しい、でもね、『グラディウス』が凄いのは自機がパワーアップするんですわ。それ、マジで気持ち良い。

さらにはステージごとの変化が美しい。宇宙から砂漠、泡が襲い掛かるステージ、火山、宇宙生物がうごめくステージ、敵要塞内部……。

ステージごとに変わる音楽の美しさ、描き込まれたグラフィック。未だに多くのゲーマーが繰り返し遊び続ける最高のゲームの1つですわ! カレー好きで『グラディウス』をまだ知らない皆さん! そんな伝説のゲームシリーズが7タイトル18 バージョンが入った最強に凄まった超絶お得パック「グラディウス オリジン コレクション」発売中!!

・グラディウス=カレー

カレー屋は全員『グラディウス』をやっている。

嘘だと思うでしょう? 完全に嘘なんだ。ごめん。でも調べたわけじゃないのでまだ数パーセント可能性はある。「グラディウス?」というカレー屋は知らないフリをしているだけだ。可能性はある。信じろ。

でも『グラディウス』をやるとカレー作りが確実に上手くなるってことは某超絶有名雑誌にてカレーランキング五位に入った当店が断言するので信じてほしい。

ちなみに賛否両論口コミサイトでは池袋カレーランキング3位だ!カッコイー!せやのになんで貧困に喘いどるんじゃ!

前述したが『グラディウス』にはパワーアップシステムがある。スピードアップ、ミサイル、ダブル、レーザー、オプション、シールド。作品によって多少差異はあるが大体はこんな感じだ。どうだろう? この流れを見て何か感じないでしょうか? そのとおり。ピンと来た君は国公立出身か?

クミン、コリアンダー、ターメリック、チリ、フェヌグリーク、クローブ、カルダモン。カレーによって多少差異はあるが大体のスパイスはこんな感じだ。

そう、『グラディウス』のパワーアップシステムはカレーにおけるスパイスを足していく行為なのだ?何をポカンとしている。こっちは真剣に話しているんですよ! このすべてが嘘の世界で私はあなたにだけこの文章を伝えています。この世界はすべて嘘であなたが今読んでいるこの文章だけが真実です。だから信じましょう。好きだよ。

『グラディウス』で自機のスピードを1つ上げる、これはカレーで言えばターメリックを1匙入れることと同じだ。これ即ち豆のうまみを活かしたネパールダールである。ムング豆を6倍量の水で煮込んでターメリックとおろしにんにくと塩を入れればそれっぽい形になる。やってみよう!

そしてパワーアップ、スピードを上げてミサイルをつけてオプションを四つ付けてレーザー、バリア装備!フルパワーアップ!

クミン、コリアンダー、ターメリック、チリ、フェヌグリーク、クローブ、カルダモン、ビッグカルダモン、ブラックペッパー! ほら! これはバキバキにスパイスが利いた、お口だけでなく目にも鼻にも嬉しいマトンカレーの完成だっせ!

では『グラディウス』の移り変わっていく美しいステージはカレーでは何を意味するのか? それはカレーの流派だ。

カレーは大きく分けるとインド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、タイ、ミャンマーなどがある。厳密にいうとインドだけでとんでもない数がある。米で食うかパンみたいなので食うかが国内で違う。それって『グラディウス』の前半宇宙面から後半への移り変わりと同じじゃないです!

証明完了! 証明は完了いたしました。以上の証明をもちましてグラディウス=カレーとさせていただきます!ありがとう!

何だその怪訝な目は。何だその時間を無駄にしたって思いは。とんでもねえわ。ネットに毒されすぎてますよ? もっと素直に、もっとピュアに、も~っとおジャ魔女にすべてを受けいれてほしい。これは願いです。すべてが嘘で包まれたこの世界だからこそあなただけに願いを。願っておるのです。

・『グラディウス』はカレーだっつってんだろ

『グラディウス』は難しいゲームだ。だから私は子どものときは上手な人のプレイを後ろで見ていた。ゲームは好きだったが得意ではなかったので上手な人を見て学ぶのだ。はい、これカレーも同じです。

カレーも上手に作る人やネットに上がっているカレー国屋台動画などを見てめちゃくちゃ学ぶのだ。スパイスを入れるタイミングや玉葱の炒める時間で味が変わるカレー、パワーアップした回数やオプション数などで難度ランクが変わる『グラディウス』。完全にカレー。

オプションハンター調整を学ぶ行為って完全にカレー勉強と同じ。

難しいゲームなので、ときには失敗してやり直す。どれだけの達人も思いもよらぬところで失敗する。カレーも同じなのですよ!カレーを作ったことがあるあなたに問うておる。あなたもスパイスを入れるタイミングを忘れたり、玉葱をみじん切りにしなきゃならんときにざく切りにしてしまったことはあるでしょう。

グラディウス好きとカレー好きは分かり合えるのです。争いごとがあふれるこの世界、せめてグラディウス好きとカレー好きは融和し、ともに磨きあい、私のお店、カリーザハードコアに来てお金を落としてほしい。お店の改装があるのです、更新費用がかかるのです。待ってるよ?

私がゲーム大好きっ子カレー屋として営業をしているとき、1人のお客様が話しかけてきた。

「店長さん〇〇(超高ランクシューティング)お好きなんですよね?」

「そうっすね!あれと『グラディウスⅢ』はずっとやってますわ」

「そんな困難に立ち向かうお店。信用できます」

彼はもしかしたらシューティングゲームの妖精だったのだろうか? 忍耐、まさに忍耐。自分が上手くなっているのかはわからない、自分の方法が合っているのかもわからない。しかし、やるのだ。誰かにやれと言われたからではない。「やりたいからやる」の一心でプレイを、カレー作りをぶちかますのだ。

ちなみに「忍耐」という意味のカレー「ハリーム」も実在する。超時間かかるし焦げの恐怖と戦うマジ地獄忍耐料理。一回やったけど手間の割りに地味で二度と作りたくない。

・伝説から神話へ

どうだったでしょうか? 『グラディウス』好きな皆様、ちょっとカレー作りに挑戦したくなってきたのではないでしょうか? カレーはほぼほぼ『グラディウス』、ついでに完成したら食べることもできる。とんでもない長い歴史があるので攻略法(レシピ)なんてどこにでもある。

スパイスから作らなくても全然大丈夫。ルーを使いなはれ。ルーを使うカレーって……と言われることがありますが、偏差値34の社会生活ドロップアウト人間が作ったスパイスカレーより、超巨大企業のエリートが信じられない回数トライアンドエラーを繰り返したルーの方が圧倒的にすごいのでは? するってえと俺らの存在価値は……ある!!!

そしてカレー好きな皆様、『グラディウス』に挑戦したくなってきたのではないですか? 私はマジで新作カレー考えるときはゲームしたりゲームセンター行ったりして考えてますよ。カレー好きな人ってカレーに没頭するあまり、幅が狭くなっていく方が多い印象がある。ワシがそうやからな! ガハハ! だからや、ちょっと目線を広く持とう。ラーメン食べるのもええ、フレンチの勉強するのもええ、それやったら『グラディウス』はじめるのも同じや。それに『グラディウス オリジン コレクション』は1回買えば銭はそれだけ。飯屋巡りみたいに課金を続けなくても良い。なぜ『グラディウス』やらない? ありえない話!

3000文字以上書いたぞ。全部読んでくれた人おるんか? 全部読んだ人間はこの最後の文章をスクショして当店に来たときに見せなはれ。レギュラー営業時は難しいけど、日曜夜とかにやってるイベントデイなら割引きしまっせ!

ああ、明日もカレーを作らないといけない。カレーは困難だ、毎日毎日色んなつらいことが降り注いでくる。まるで『グラディウスⅢ』のキューブラッシュ。

だがあんな地獄でも攻略法は存在する。その地獄を楽しみ研究を続ける猛者もいる。その道こそが『グラディウス』、その道こそがカレー、その道こそが人生なのだ。

「それって意味あるの?コスパ良いの?」

そんなことを言ってくる人間は必ずいる。だが我々は信じるのだ。信じた人間が伝説を作り、後に残った人間が、それを神話と呼ぶ日まで。デストロイゼモー!

語り継がれる『グラディウス』の神話

文:雪地蔵(yuki/ZZO) @Ariadne_string 大阪在住のアーケードゲーマー。ビデオゲームイベントを定期的に開催中

頭の中で『グラディウス』のゲーム画面を思い浮かべてみてください。そのとき、どんな映像が見えてきますか?

私にとって『グラディウス』は「動く絵画作品」です。ゲーム中のどの画面をスクリーンショットで切り取っても、シューティングゲームの映像として完成されていて、まさに一枚の絵画を見るような美しさがあります。

オープンワールドが当たり前となった現代のゲーム観だと『グラディウス』はとてもシンプルなゲームに感じるかもしれません。

しかし『グラディウス』は、その小さな画面の中に様々な世界を描きだしています。そして、その世界のひとつひとつに、数多くのドラマティックな瞬間が濃密に詰め込まれているのです。だからこそ「宇宙が丸ごとやってくる」感覚を、今でも抱かせてくれるのかもしれません。

また本作は、かつてのアーケードゲーマーやスコアラーの方々が強い情熱を注いできたタイトルでもあります。

歴史あるアーケード版『グラディウス』シリーズが丸ごと現行環境で快適にプレイできるようになることを、とても嬉しく思います。

クオリティの高い移植はもちろん、攻略の手助けとなるシステム面も完備されるとのことなので、今までなかなかプレイできる機会がなかった人も本シリーズの奥深さに触れることができるようになるのではないかと期待しております。

『グラディウス』が描き出す宇宙神話は、これからもシューティングゲームを愛するプレイヤー達の間で語り継がれていくことでしょう。

この度は『グラディウス オリジン コレクション』発売おめでとうございます!

センター街の『グラディウスII』

文:なかやまらいでん @nakayamaraiden タイトーでゲームサウンド修行し、五十路フリーになった現在も活動中

『グラディウスII』で真っ先に思い出すのは、ゲーム業界に入って間もない新人営業所研修の頃、研修(という名目の力仕事)が終わった後に立ち寄った渋谷センター街、ギリギリ昭和の1988年4月の風景。

今では当時の面影も薄くなりましたが、センター街にはたくさんのゲームセンターがひしめき合い、そのいずれからも稼働開始したばかりの『グラディウスII』のサウンドが溢れていました。

私も下手くそながらも曲を聴きたさに何度もプレイしたのを思い出します。

お気に入りはなんといっても空中戦2”A Shooting Star”。

2面突入の時点で満足してしまう私とは違い、一緒に遊びまわった同期の連中はもっともっとゲームが上手で、結構先の面まで長く遊んでいたのを思い出します。

あれから随分経ってしまいましたが、私も含めてあの頃に『グラディウスII』を遊んでいた仲間たちが、40年近く経った今でもゲームに携わる仕事をずっと続けていられるのは大変幸運なこと。

これからも節目節目で、渋谷で遊んだ『グラディウスII』を思い出すことでしょう。

あの日の交代制グラディウス

文:山村智美 @PommTomo 学生の頃にいくつかの格闘ゲーム全国大会で上位常連だったのをきっかけにゲームメディア界隈で活動。小学生のときにファミコン全盛期~スーパーファミコン発売の頃なのでグラディウスもファミコン版の思い出。

『グラディウス』は僕に人生においての接待と社交術の大事さを教えてくれました。

世代的に、ゲームはファミコンから、ゲーセンに本格的に行くようになったのは格ゲーブームからだったので、『グラディウス』との出会いもファミコン版だったわけですが、自分では持っていなくて友だちの久保くんが持っていたんですよ。

正確には久保くんのお兄さんのものだったのですが、久保くんの家に遊びに行くと、まずお兄さんが『グラディウス』をプレイしているのを見て褒め称えるという、小学生にして人生初のゲーミング接待の時間があったんですよ。社交術のスキル上げの第一歩はそんなところから始まったんですね。そうしてお兄さんの機嫌が良くなると「お前たちもやってみろよ!」と、『グラディウス』をプレイすることが許されたのでありました。

そんな領主様ことお兄さんのお許しを得てプレイした『グラディウス』は、思えば自分の人生で初めての”横スクロールタイプのシューティング”。もちろんプレイはまったく上手くなくて1機やられては久保(弟)や一緒に遊びにきた友だちと交代していくわけです。

おわかりだろうか?”友だちとかわりばんこ体制でワイワイ言いながら人生初の『グラディウス』を楽しむ”という体験の尊さを。その楽しさと輝きを。その時間にはいつまでも脳裏に残っている音の記憶が添えられている。テンテンテ テッテッテ テ~レレ~♪ というあのイントロ、ビッグコア戦のテレレレテレレレというあのサウンド、あの日の夕日が差し込む部屋、友だちの声、すべてがミックスされて、自分を今もゲーム好きにさせ続けている大事なピースとなっているのです。

久保兄弟が今どうしているかはまったく定かではないが、お兄さんもおそらくいいオジさんになっていることでしょう。そんなかつてゲームお兄さんだった人も当時と変わらない体験を味わえるように、遅延対策に配慮がされた移植がされるのはとても大事なことですね。とにもかくにも、『グラディウス』40周年おめでとうございます。

受験勉強との両立に大成功(多分)した『グラディウスII』の思い出

文:鴫原盛之 @m_shigihara フリーライター。日本デジタルゲーム学会ゲームメディアSIG代表

筆者が『グラディウスII』と最初に出会ったのは、1988年の春休み。場所は1、2か月おきに遠征していたゲーセンでした。

知らない人が、人工太陽ステージでファイヤードラゴンと戦っているところを見ていて「先のステージに進むと、こんな巨大な敵がどんどん出てくるのか。すごく難しそうだなあ……」と率直に思いました。ところが、順番待ちの人が代わる代わる遊ぶ様子を見ていたら、実は人工太陽ステージは1面だと判明したときは、その場でひっくり返るほどの衝撃を受けましたね。

自身が初めてプレイしたときは、ファイヤードラゴンが次々と出現し、あっという間に逃げ場がなくなる圧迫感と緊張のあまり、1面もクリアできずにゲームオーバーになったと記憶しています。その後、「ファミコン通信」のアーケードゲームを紹介するコーナー「ビデヲゲーム通信」をはじめ、後に筆者も籍を置くことになる「ゲーメスト」などで『グラII』の攻略記事を読み、事前に予習をしたうえで遠征に出掛けるようになりました。

当時は中学生だった筆者は、受験勉強の一環として模試をよく受けていたのですが、幸いにもその会場がゲーセンのすぐ近くにありました。なので、以後模試が終わったらゲーセンに寄り、『グラII』を遊ぶ習慣ができました。「火山ステージのハッチの場所はココ」「高速スクロールステージの行き止まりはどこだっけ?」「クラブのフェイントに引っ掛かるなよ」など、ときには受験勉強よりも時間を掛けて『グラII』の攻略法も予習していましたね(苦笑)。

遠征するたびに、1ステージ先に進むことを目標に『グラII』をやり込んだ結果、1989年1月の冬休み中、模試の帰りに寄ったゲーセンで、初めて1周クリアに成功しました。約1年かかりましたが、自力でエンディングに到達し、当時のゲーム仲間たちに自慢できた思い出は、おそらく一生忘れることはないでしょう。

『グラディウス』誕生40周年の記念すべき年にリリースされた、『グラディウス オリジン コレクション』には、もちろん本作も収録されています。まだプレイしたこともない人も、1面からビジュアルもサウンドも見どころ満載の本作を、ぜひプレイしていただきたいですね。

憧れのスケルトンカセット

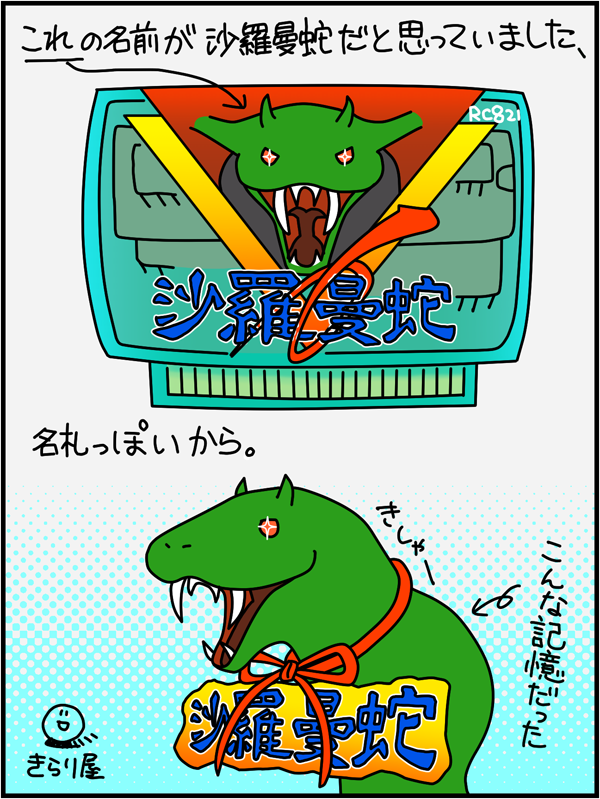

文:きらり屋 @kilariya ゲーメスト元ライター/アルカディア元ライター/日本ハイスコア協会スタッフ

1987年の秋、当時中学2年生で、まだゲームセンターに通い始める前のこと。

ファミコン『沙羅曼蛇』のテレビCMを見て、「スケルトンカセット」という仕組みに興味津々だった私。

ある日クラスの友だちから、幸運にも『沙羅曼蛇』を借りる機会に恵まれました。

いざ手に取った水色のスケルトンカセットは思った以上に透明度が高く、カートリッジの中が透けてよく見えて、

「ファミカセの中ってこんなふうになってるんだ!」

と興奮したことを覚えています。

「スケルトン」という言葉を知ったのはこのときが初めてで、それ以降、半透明で中が見える仕組みの物を見かけるたびに「スケルトンカセット」という言葉と『沙羅曼蛇』を思い出しました。

肝心のゲーム内容ですが、とてもおもしろく、曲も滾る、カートリッジはおしゃれで、パッケージの沙羅曼蛇様もカッコ良い(その約30年後、キービジュアルのヘビの名前ではないと聞いてびっくりするのですが……)!

ファミコン版『沙羅曼蛇』を堪能した中2の秋でした。

その翌年ゲームセンターに通い始めるのですが、アーケード版『沙羅曼蛇』で遊ぶことはなく、時が過ぎ、迎えた2025年。

『グラディウス オリジン コレクション』発売の報せを受けて、私もせめて1周はクリアしたいと、今更アーケード版『沙羅曼蛇』を遊び始めました。

現在ホームとして通っているゲームセンター秋葉原Heyには『沙羅曼蛇』を始め、『グラディウス』シリーズがたくさん置いてあります。

Heyの『沙羅曼蛇』プレイヤーは上級者が多く、周回を重ねて長時間遊ぶ姿をよく見かけます。

これに対して私の最高到達面はまだ5面、1プレイ10分ほどで終わっちゃいます。

つまり閉店まであとちょっと、というタイミングでも手軽に遊んでしっかり楽しめてとてもオトク!

しかもファミコン版の記憶なんて忘却の彼方。

「令和の今、一から沙羅曼蛇を攻略できてバリ楽しい! 贅沢でしょ?」

と1000万点プレイヤーに話すと、大層羨ましがられました。

ゲーマー諸氏なら共感いただけるのではないでしょうか、これがどれだけ贅沢なことなのか。

そしてこの贅沢、『グラディウス オリジン コレクション』なら他の作品でも味わえそうで、今から楽しみです!

最後になりましたが、グラディウス40周年、『グラディウス オリジン コレクション』発売おめでとうございます!

X68000版の衝撃

文:忍者増田 @Ninja_Masuda フリーライター/忍者

『グラディウス』40周年おいワーイ!です!

拙者にとっての『グラディウス』の思い出といえば、アーケード版ではありません。1987年に発売されたシャープのパソコン、X68000の初代モデルに同梱されていた『グラディウス』が非常に印象深いのであります。

その昔、自宅でアーケードゲームをプレイするのはパソコン少年の夢でした。パソコンでもアーケードゲームの移植は何本も出ていましたが、喜び勇んで購入して遊んでも、そのタイトルに愛があればあるほど落差に愕然とするというパターンが続いていました。当時のパソコンの性能を考えれば当たり前なんですけどね。

でも、X68000版『グラディウス』のクオリティは素晴らしく、ようやくパソコンでもアーケード版と遜色ないゲームが作れるようになったんだなと衝撃を受けたことを覚えています。X68000というパソコンの性能を、とてもわかりやすく見せつける同梱品だったわけですね。

正直、メチャメチャやり込んだ作品というわけではないですが、拙者にとって『グラディウス』は、そんな思い出のあるタイトルだということを語らせていただきました。

何もかも新しかった『沙羅曼蛇』

文:外山雄一 @U1_Toyama タイトー『オペレーション・ナイトストライカーズ』プロデューサー

高校時代、ゲーム機を置いていた近所の電気屋に、純正『沙羅曼蛇』筐体が入荷。それまで何となく『グラディウス』はスルーしていたのに本作の魅力には逆らえず、何度もプレイしました。

特にサウンドに惹かれ、筐体のスピーカーにマイクを近づけて録音するものの、片チャンネルしか録れておらず、BGMが極端なステレオ曲になっていることに気づき、わざわざステレオマイクを導入して両チャンネル録音。その様子を見た店主から「あいつはゲーム機から何かデータを盗んでいるのではないか?」と疑われましたが、自前サントラを作っていたという意味ではあながち間違ってはいません。その後アポロンから発売された「オリジナル サウンド オブ 沙羅曼蛇」は実機のステレオ感が薄かったので、自前サントラは重宝しました。

『沙羅曼蛇』は当時珍しかった表現や技術をいち早く盛り込んでいました。前述のステレオサウンド、英語の長尺セリフ、OBJを並べた巨大な蛇状の敵、炎の表現、2P協力プレイ、ストーリー性がある展開とステージによって変わる進行方向……どれも本作が初ではないものの、1986年の段階でいち早くそれらを組み合わせることで、独特な魅力を放つゲーム世界を筐体の中に作り上げたのが画期的でした。

そんな『沙羅曼蛇』シリーズの新作をKONAMI /エムツーが世に出すというニュースを目にしたとき、ファンのハードルは上がりまくっているのに大丈夫か? と感じましたが、よく考えれば自分も似たようなプロジェクトに関わっていることを思い出しました! 復刻も新作もどちらも大事です! お互い頑張りましょう!

世界が変わった日

文:HTL-Mつん @Mattsun_Ken 特定非営利活動法人「感昇」副理事長

“それ”との出会いは稼動開始から数か月経った頃。

当時小学生だった自分は自宅から少し離れたエリアにある塾へ通うこととなり、路線バスに揺られながら窓の外を眺めていると怪しげな建物を発見。

「こんなとこにゲーセンあるんだ…」

翌日、親からもらったバス代を手に自転車で行ってみた。

入口の扉を開けると店内の照明は薄暗く、当然ながらテーブル筐体ばかりなので何のゲームが動いているのかは近くまで行ってみないとわからない。

とりあえず一通り見てみるか、と思うや否や視界に入ったのは鮮やかな紅炎と美しい銀翼。

"それ"は専用のアップライト筐体だったがゆえ、店内の奥側に鎮座してるにも関わらず入口からでも見えたのだ。

「何…あれ…」

筐体に手招きされた気がした。

「Destroy them all.」

自らの意思、自らの足、でゲームセンターに通い始めた日。

この日のことは一生忘れない。

『沙羅曼蛇2』が人生に与えた影響

文:KTL-NAL(ホームステイアキラ) @Homestay_Akira HYDRIX所属のバーチャファイタープレイヤー&ハイスコアラー

『沙羅曼蛇2』は、私のハイスコアラー人生の原点とも言えるゲームです。発売が決まったときは、本当にワクワクしたのを今でも覚えています。

『沙羅曼蛇2』が地元のゲームセンターに入荷しなかったため実際にプレイしたのは発売から1か月ほど経ってからでした。

初めてプレイしたときは、オプション操作もうまくできず散々な結果でしたが、それでもとても楽しくて、「このゲームを攻略して全面クリアしたい!」という気持ちが初めて芽生えた瞬間でした。

とはいえ、どうやって攻略すればいいのかまったくわからず途方に暮れていたのですが、たまたま非常に上手なプレイヤーのプレイを見る機会があって、「ゲームってこうやって攻略するんだ!」と衝撃を受けたのを今でも鮮明に覚えています。

それからはますます『沙羅曼蛇2』にのめり込み、自分なりに攻略を進めていきました。

そして初めて2周クリアできたときは、誇張抜きで泣きそうなくらい嬉しかったです(笑)。

それから10年以上が経ち、当時通っていたゲームセンターに『沙羅曼蛇2』が設置されました。

そのときふと、「思い入れのあるこのゲームで、今までいろんなタイトルのハイスコアを狙ってきた経験を活かせば、全国1位を狙えるんじゃないか?」と思い立ち、全国1位を目指して本格的に練習を始めました。

そして、努力の甲斐あって全国1位のスコアを出すことができたときには、当時の思い出が一気によみがえり胸がいっぱいになりました。

『沙羅曼蛇2』で得た経験は、ハイスコアラーとしての人生だけでなく、それ以外の面でも大いに役立っています。

『グラディウス オリジン コレクション』が発売されたら、あの頃の気持ちを思い出しながら、またじっくりプレイしてみたいと思います。

©Konami Digital Entertainment

『グラディウス オリジン コレクション』好評発売中!

今年40周年を迎えた「グラディウス」シリーズの集大成として、2025年8月7日(木)に『グラディウス オリジン コレクション』が発売されました。

『グラディウスⅢ 伝説から神話へ』の「日本AMショー版」、2Dーシューティングゲームとしては17年ぶりとなるシリーズ最新作『沙羅曼蛇Ⅲ』などを加えた、全7タイトル18バージョンを収録。

巻き戻し、クイック・セーブ/ロードはもちろん、イージーモード、無敵モード、トレーニングモードなど、幅広いプレイヤーに楽しんでいただける機能が満載。

くわしくは、こちらどうぞを!