マイ・ベスト・アーケードゲーム Vol.07 外山 雄一(ゲームディレクター)

ゲームクリエイターやゲーム情報通でもあるゲームライターといった業界関係者が、個人的に好きだったアーケードゲームをランキング形式で選ぶ「マイ・ベスト・アーケードゲーム」。

第7回となる今回は、長年ゲーム開発者として活躍しながら、当サイトにも寄稿いただいている外山雄一(とやま ゆういち)さん。ゲーム界での交友も広く、アーケードゲームにも造詣の深い外山さんが選んだゲームタイトルに、開発者としての生きざまが見えてくる!?

外山 雄一

『スペースインベーダー』に衝撃を受けてプログラミングの道に入った元ゲームプログラマー。かつてはZ80と68000が主戦場。PCエンジンのCPU(65C02)も当時好きだった。

好きなゲームは『ディフェンダー』(1980年/ウィリアムス)、『Mr.HELIの大冒険』(1987年/ アイレム)など。ゲーム音楽なら『F/A(エフ・エー)』(1992年/ナムコ)が好き。スマートフォンで遊ぶのはもっぱら『SUPERCELL』のタイトル。

Twitter

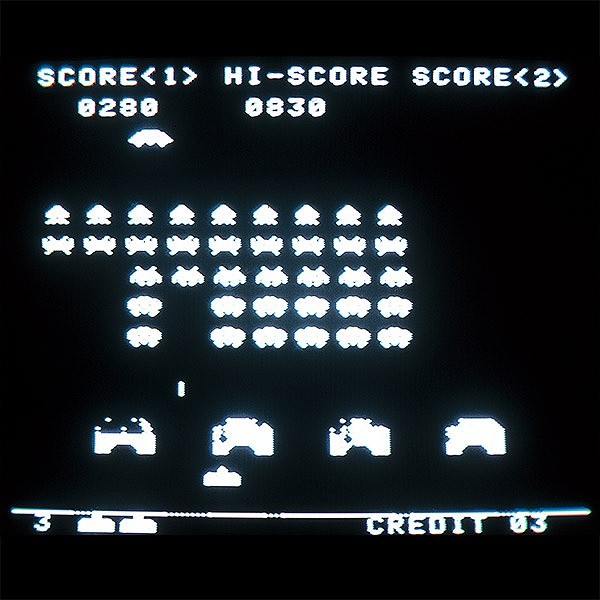

No.1 『スペースインベーダー』(1978年/タイトー)

ゲーム業界に足を踏み入れるきっかけになったタイトルです。自分にとっては、『スペースインベーダー』を自宅で遊びたいという一心でBASICからプログラミングを学び、その後アセンブラ(*01)を学ぶ原動力となりました。

わずか8キロバイトのプログラムが人々を大きく動かした、空前絶後の事例とも言える本作は、社会に対するコンピューターワームのようなものでした。本作は多くのフォロワーを生んでおりますし、その後のビデオゲームの世界を形作るコアにもなった名作です。

No.2 『ディフェンダー』(1980年/ウィリアムス)

行きつけのゲームコーナー店主から「今度、指10本全部使う『ディフェンダー』ってゲームが入るよ」と言われ、そのタイトルから「アメフトか何かのゲームかな?」と想像していたら、まさかの横スクロールシューティングゲームで驚きました(笑)

当時は、日本のゲームにはないスピード感、重厚なサウンド、エフェクトの美しさに魅了され、夢中で遊んでいました。また、電源オフでハイスコアが消えるゲームが多かったのに、本作は翌日以降もバックアップされており、見えないライバルとのスコア争いに燃えていました。

No.3 『ゼビウス』(1983年/ナムコ)

それまでのシューティングゲームは宇宙や空をバックに戦うのが一般的でしたが、基板の表現力向上と本作の登場で、流れが一気に変わりました。緑や青で描かれる自然物、人工物の灰色グラデーションと明滅する赤色、そのコントラストは今見ても美しい!

画面の向こう側に広がる世界で繰り広げられる戦いと、見え隠れする謎の数々には魅了されました。

No.4 『ギャラクシアン』(1979年/ナムコ)

背景に流れる星々や、敵キャラが描く滑らかな曲線軌道を初めて目にしたとき、その美しさに一目で心を鷲づかみにされました。あれだけ夢中になった『スペースインベーダー』が色あせて見えるほど…!

No.5 『テイルガンナー』(1979年/ シネマトロニクス)

自分にとって、アーケード初の3Dシューティングは本作でした。敵機が宇宙空間に描く軌道と、滑らかな動きは衝撃的でした。ゲームはシンプルですが、アタリ版より4年も早く、「スターウォーズ」気分を感じた名作です。

No.6 『Mr.HELIの大冒険』(1987年/ アイレム)

ホーミングミサイルの軌道までがほのぼのとした世界観に惹かれてやり込みましたが、とにかく難易度が高かったです。クリアするためにはパワーアップせずに、直進ミサイルで進まざるを得ない…自分にとっては本末転倒! でもおもしろかったタイトル。

No.7 『エクセリオン』(1983年/ ジャレコ)

慣性がついた自機の操作性、独特の浮遊感、2種類のショットを使い分けるゲーム性、テレビアニメ『勇者ライディーン』(1975~1976年/NETテレビ系列)の雑魚を連想させるような敵キャラ…どれをとっても独特な、唯一無二のシューティングゲーム名作です。

No.8 『コラムス』(1990年/ セガ)

BGMがゲーム展開でインタラクティブに変化するという手法は今や当たり前ですが、初めて意識したのは本作でした。宝石が連鎖で一気に消えて、ピンチ曲が通常曲に自然に変化することに気づいたときは驚きました。

No.9 『レイフォース』(1994年/ タイトー)

照準に敵を重ねてロック→ボタンで攻撃…。3Dシューティング(*02)では一般的な表現を2Dシューティング(*03)のゲームデザインに取り込んだ、レーザーの美しい軌道が魅力。さらに、細かな演出と印象的な楽曲もゲームを盛り上げてくれます。

No.10 『沙羅曼蛇(サラマンダ)』(1986年/ コナミ)

ゲームセンターの店主に白い目で見られながら、筐体スピーカーにマイクを近づけての録音に明け暮れていた頃、本作だけ片チャンネルしか録音できておらず、初めてステレオの重要性を知りました。それぐらいBGMに入れ込んだ作品です。

“軌道がキレイ”なゲームは良いゲーム

当初、アーケード、特にシューティングゲームは戦闘シミュレーターやSFアニメの再現装置であるという考え方でタイトルを選んでいましたが、その後、ゲーム独自のインタラクティブな表現やキャラクターが描く軌道に魅せられて、ゲームの嗜好性も多様に広がっていきました。

1980年代から、ゲームプレイヤーの間では「牛の出るゲームは良いゲーム」(*04)と囁かれるようになりましたが、今回選んだのは“牛時代”より古いタイトルで、いずれも軌道がきれいなタイトルばかり。なので今後は、「“軌道がキレイ”なゲームは良いゲーム」と言うようにします!

ゲームディレクター 外山 雄一

脚注