見城こうじのアケアカ千夜一夜

第44夜『ピンボール』(1984年・任天堂)

任天堂製ビデオゲーム版ピンボール

『ピンボール』は任天堂からファミコン用に発売されたゲームです。今回紹介するのは任天堂VS.システムで出された同タイトルのアーケード版(アーケードアーカイブス版)です。

『ピンボール』というタイトルが本当にそのまますぎて、書いていて不思議な感じがするのですが、文字通りピンボールのビデオゲーム版です。

個人的にエレメカのピンボールは大量に遊んできた……とまではいえないのですが、大好きで一時期かなりハマっていました。一番よく遊んだピンボールはWilliams社の『Space Shuttle』です。

昔はシグマ社が経営するゲームセンターへ行くと、古いピンボールがずらりと並んでいて、片っ端から遊んだりもしました。近年では本家アメリカでのピンボール製作も、また日本への輸入も、以前に比べれば減っているのですが、新作が出たと聞くと設置している遠くのお店まで足を運んだこともあります。ピンボールっていいですよね。

ピンボールとビデオゲームの長きにわたる関係性

昔はピンボールといえばゲーム開発者にとっても一般教養に近いところがあって、参考にしている開発者も多かったと思います。

有名なものでいうと、のちに『パックマン』を生み出した岩谷徹さんが作られた『ジービー』『ボムビー』『キューティQ』の3部作は、どれもブロック崩しものでありながら、ピンボール的な要素が多分に含まれています。

他にも、ビデオゲームとピンボールの融合でいうと、Atariの『Video Pinball』も大変ユニークです。絵が描かれた木製の盤面と重ねることで、当時のビデオゲームの低いグラフィック性能をカバーする工夫がなされていました。

ピンボールはコンピュータの物理シミュレートによるリアルな再現がしやすいため、長きにわたりビデオゲーム版が作られ続けている由緒正しいゲームジャンルといえます。任天堂の『ピンボール』はその黎明期に作られた1作です。

縦に2画面がつながった特徴的なフィールド

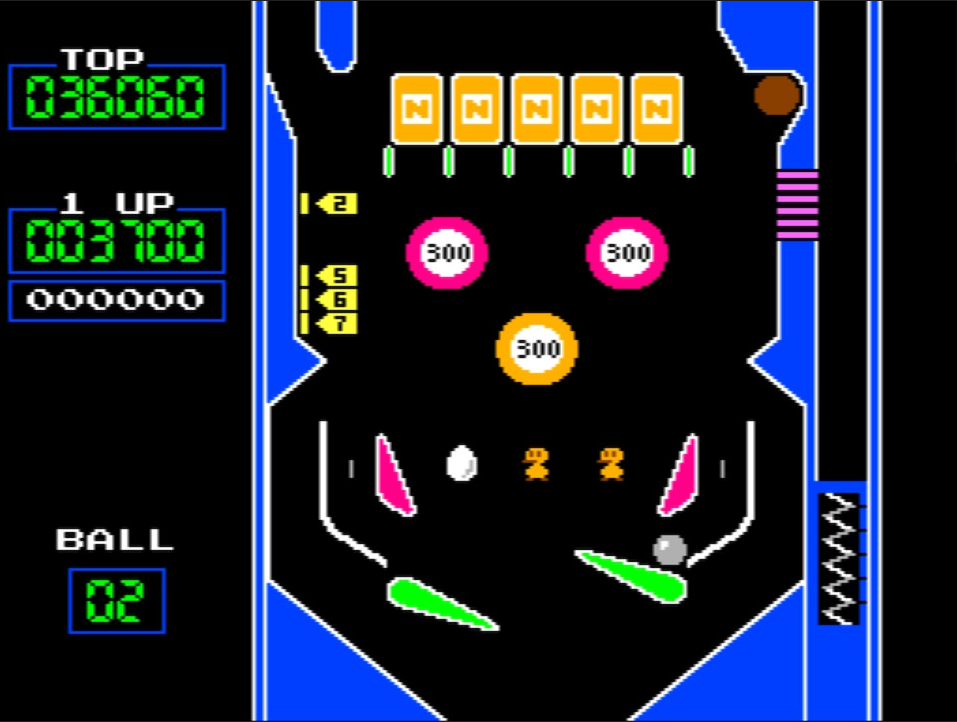

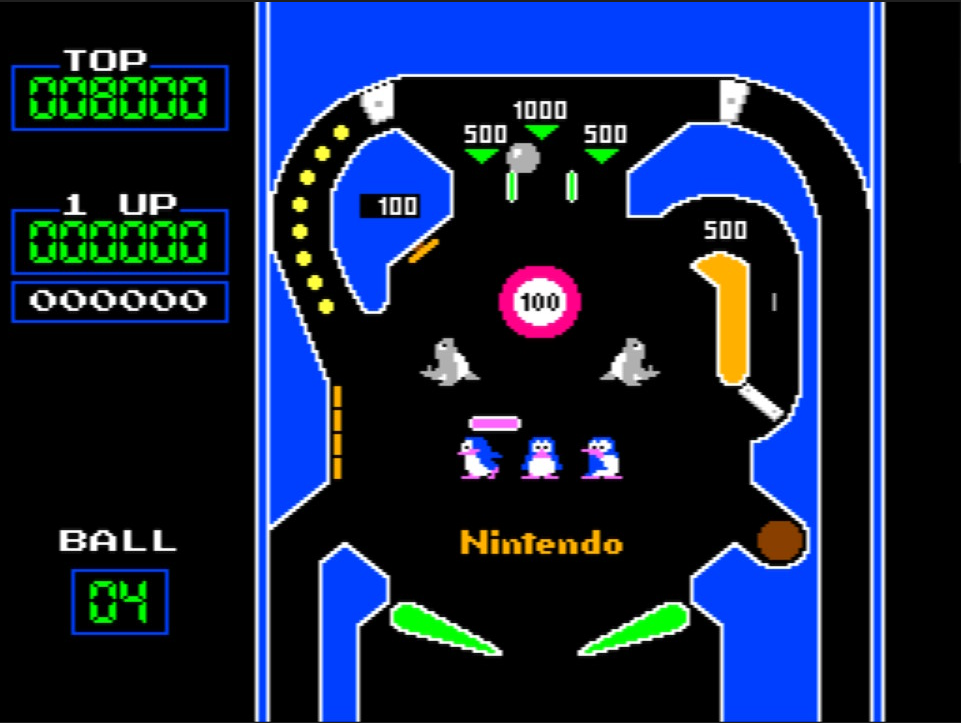

『ピンボール』の大きな特徴として、まず盤面(ゲームフィールド)が、縦に2画面分ある点が挙げられます。2画面分といってもスクロールするわけではなく、2つの固定画面があって、玉が移動すると画面が切り替わる仕組みになっています。

本来、ピンボールは遊びの仕組み上、盤面が縦に長く、手前に向かって緩やかに傾斜しています。その縦の空間をダイナミックに使うことがピンボールの醍醐味なのですが、そもそも家庭用ゲームはモニタが横長で、かつ当時のゲーム機の性能だとフィールドにパースをつけるようなことも大変だったので(無理につけてもゲーム性が確保しにくい)、このような仕様を考案したのではないでしょうか。

縦スクロールさせるアイデアもあったかもしれませんが、仮に実現できたとしても、ピンボールでまるまる2画面分スクロールするとかえって遊びにくくなるので、この仕様が当時としてはベストという判断だったのではないかと思います。

実際にプレイした感覚としては、バンパーに当たったときやフリッパーで跳ね返したときなどのボールの滑らかな挙動が、どれも見事にシミュレートされています(プログラムスタッフとして岩田聡氏も参加しています)。

各種フィーチャーについても、ピンボールの基本ギミックであるバンパーや、玉を当てると引っ込むターゲットなどの他、スロットでゾロ目を出したり、レーンを通してトランプを5枚すべてひっくり返すことでアップポスト(円柱のようなもの)がフリッパーの間に出現したり、ヒヨコを3羽そろえることでサイドレーンにストッパーが出現するなどさまざまな仕掛けが盛り込まれていて、ルールを把握するほどに楽しくなっていくのはエレメカのピンボール同様です。

ビンゴをそろえてレディを救え!

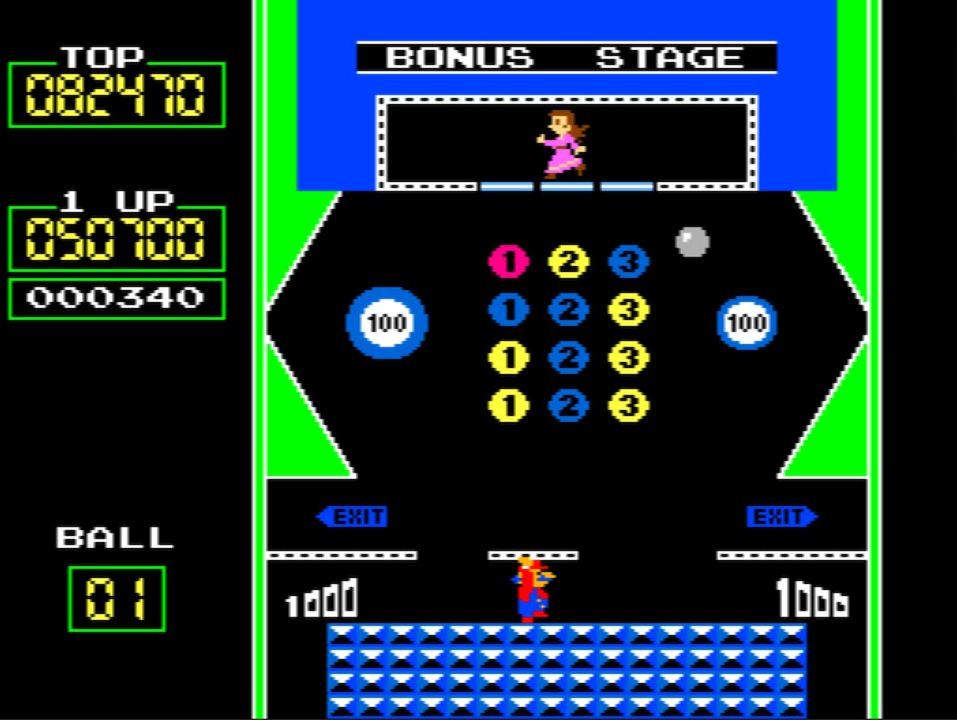

このゲームにはもう一つビデオゲームならではの大きな特徴があって、下画面右上のホールに玉を入れることで、まったく別のゲームに突入します。それまでの画面をA、Bと呼ぶのに対し、この画面はCと呼称されています。

ここではマリオを左右に操作して玉をうまく打ち返し、縦にビンゴをそろえることでレディの足下の床を壊していきます。レディが落下してきたら、キャッチして出口まで誘導すれば1万点のボーナスが得られるというかなり独特なゲームです。

(なお、ここでなかなか厳しいのが、完全なボーナスステージというわけではなく、キャッチしたレディを途中で落としてしまうと玉を1つ失うルールになっていることです)

ちなみに、この画面Cはピンボールと無関係な遊びというわけではなく、ピンボールには大別して「フリッパーピンボール」と「ビンゴピンボール」というカテゴリーがあって、任天堂の『ピンボール』は、その2つを1つのゲームにまとめたものといってもよいかもしれません。画面A、Bがフリッパーピンボールであるのに対し、画面Cはビンゴピンボールをベースにした遊びなのです。

プレイフィールドの広さとナッジ機能の有無

先に述べたとおり、『ピンボール』ではフィールドの縦方向を長くするために2画面切り替え方式を採用しています。

ここでポイントとなるのが、この仕組みの場合、各画面単体でもある程度遊びを完結させる必要があるということです。

そのため、下画面でいうと「フリッパーからバンパー(丸い障害物)までの距離」、そして上画面でいうと「フリッパーからスロットターゲット(左右移動しているバー)までの距離」がかなり近い印象があります。若干、窮屈なんです。

当時の事情を考えるとやむを得ないところなのですが、手触り感と動きがとてもよくできているだけに惜しい点だと感じます。

また、本家のピンボールには、ティルト(ゲームの強制停止)にならない範囲で台をうまく揺らすことで玉の動きを制御する「ナッジ(nudge)」もしくは「ナッジング」と呼ばれる重要なテクニックがあるのですが、残念ながらこの『ピンボール』にナッジの仕組みはありません。

後年、同じくピンボールをビデオゲーム化したテーカンの『ピンボールアクション』や、近年のビデオゲーム版ピンボールの多くにはこの仕組みがあります。

ファミコン版とアーケード版の違い

今回、改めてアーケード版(アーケードアーカイブス版)と、ファミコン版(Nintendo Switch Online版)を遊び比べてみました。

アーケード版では派手なSEやBGMが追加されており、その他にも画面のカラーリングやスコア表示が変更されているなど、とても豪華になっている印象です。とくにオープニングジングルやミス時のSEの存在は、かなり気分を盛り上げてくれます。こんなにいろいろな違いがあったんですね。

何よりアーケード版で一番うれしかったのは、初期の持ち玉数が3~5に変更できることです。長く遊ぶのが難しいゲームなので、これはありがたいなと思いました。

この持ち玉数の設定はゲームセンター側で難易度やプレイ時間を調整するための仕組みなわけですが、結果的にファミコン版よりも優しく(易しく)親切な作りになっているのはおもしろい逆転現象ですね。本来はアーケードゲームのほうが厳しい作りであることが一般的なのに。

それと、これはどちらにもある仕組みなのですが、難易度の一環として玉の速度を切り替えることができます(2段階あります)。遊び比べてみるとわかるのですが、かなりゲームが変わる楽しい仕様です。

では、また次回。

© 1984 Nintendo

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation