見城こうじのアケアカ千夜一夜

第48夜『エレベーターアクション』(1983年・タイトー)

エレベーターとエスカレーターで移動するスパイアクション

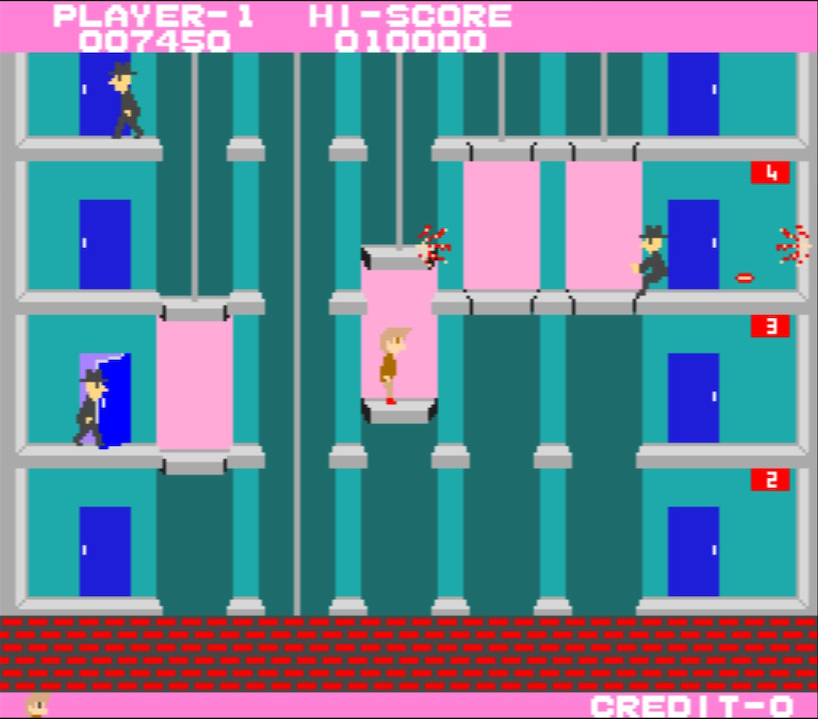

『エレベーターアクション』は、ビルに潜入したスパイがエレベーターとエスカレーターを使って階層を移動し、すべての赤い扉の部屋から機密書類を盗み出し、地下から脱出するアーケードゲームです。軽快なBGMが耳に残る快作です。

操作はシンプルで、レバーと2ボタン(発射とジャンプ)のみです。敵の弾は“すわる”アクションやジャンプで回避します。敵はピストルで倒せる他、ランプを撃って頭の上に落としてやっつけたり、エレベーターでつぶしたり、ジャンプキックで倒すこともできます。

エレベーターを軸に見事に構成された全30フロア

このゲームの一番の特徴は、タイトルにも使われている通り、エレベーターのギミックです。

エレベーターは自動で上下移動しているのですが、主人公が乗るとプレイヤーのレバー操作で自由に動かせるようになります。部分的にプレイヤーの操作対象が主人公からエレベーターに移るわけです(それゆえエレベーターに乗っている間はすわり動作ができないというリスクも発生します)。

また階層の移動にはエスカレーターを使う場面も出てきますが、ここはとくにゲーム的な意味を持たないオート移動による演出シーンに近いものです。

階層の移動がエレベーターとエスカレーターに限られていて、いわゆる定番のハシゴがないというのはなかなか先進的だったと思います(同年の製品でいうと階層移動がトランポリンのみの『マッピー』も斬新でした)。

全30フロアの構成がよくできていて、屋上から侵入して最初の30~20階まではエレベーターが中央にあり、そこを起点に降下していくので、プレイヤーが大きく動く必要がなく、割とスイスイ進むことができます。入門用のフロアといったところです。

20階前後からはクリア条件でもある赤い扉が登場し、そこでプレイヤーは回り道を強いられることになり、ゲームが1段階複雑になります。

15階からは1フロア辺りの必須移動経路が長くなります(ほぼ画面の端から端まで歩かされる)。それと同時に、マップの構造的に敵の弾の射線も遠距離まで通りやすくなり、プレイヤーはそれをジャンプやすわりで的確にかわす必要が生じるため、難易度がかなり上がります。

最後の7フロアはエレベーターだらけの中を乗り継いでいく展開になるため、微妙な段差から敵の攻撃を受けるリスクが増え、また逃走経路の選択も複雑で難しくなります。いかにもクライマックスという感じです。このように大変美しく構成されたゲームになっています。

なお、ゴールである地下フロアまでたどり着いた時点で取り逃した書類がある場合、そのフロアまで強制的に戻されます。“You zapped to …”といった趣きです。

時間をかけすぎてしまうと……永久パターン防止策発動!

一定時間内にゴールしないと、敵の攻撃が極端に激しくなります。いわゆる永久プレイ防止策ともいえるものです。この手法は同社の『ルパン三世』や、電気音響の『平安京エイリアン』の時間経過による敵の増殖とよく似た考えかたです。

しかし考えてみると、「タイマーを表示して時間切れで強制的にミス判定」というルールにしてもゲーム的には問題ないようにも思います。そこをあえてプレイヤーの納得感を高めるためにこうした仕組みを採用しているのが、当時のゲームのおもしろいところです。

このゲームに限らず、当時のアーケードゲームにおける永久パターン防止策には、「タイマーが切れるとミス」「敵が急激に強くなる」「専用の無敵やそれに近い敵が登場する」「プレイヤーの行動領域が削られていく」等、さまざまなバリエーションがあり、調べてみるととても楽しいと思います。

では、また次回。

© TAITO CORPORATION

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation