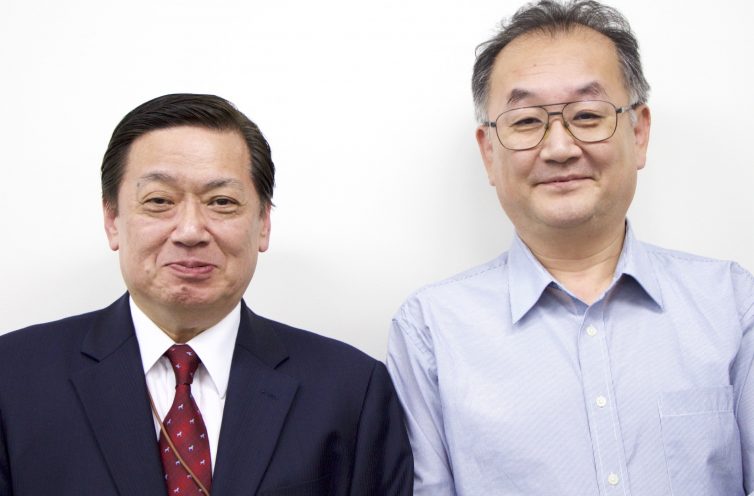

伝説のゲームデザイナー・上田和敏氏×遠藤雅伸氏ダブルインタビュー 前編

アーケードゲーム黎明期から企画者として活躍され、『Mr.Do!』(1982年/ユニバーサル)、『スターフォース』(1984年/テーカン)、『ソロモンの鍵』(1986年/テーカン)、『女神転生/女神転生2』(1987年・1990年/ナムコ、アトラス)、『キングオブキングス』(1988年/ナムコ)など多くのヒット作を手掛けてきた上田和敏氏。そして『ゼビウス』(1983年/ナムコ)、『ドルアーガの塔』(1984年/ナムコ)などの伝説的ゲームの作者であり、現在は東京工芸大学教授などを務める遠藤雅伸氏。2人はともにアーケード、コンシューマー、携帯ゲームと活躍の場を変えていったという似た経歴を持つだけでなく、若い頃からの知り合いで、カードゲームを共同制作した経験まであるという、多くの接点を持つ間柄でもある。

今回、ゲーム文化保存研究所では、両氏への同時インタビューを敢行。2人の知られざる関係とともに、デビュー作から始まり、これまでほとんど掘り下げられることのなかったガラケー時代やカードゲーム制作のエピソード、そして、ゲームデザイン論など、興味深い話が次々と飛び出した。こちらの全容は11月4日発売予定の新書籍『伝説のゲームデザイナー「上田和敏×遠藤雅伸」対談』でお楽しみいただくとして、今回は、少しばかりをインタビュー記事として、3回に分けてご紹介していきたいと思う。

第1回は、お2人が1986年におこなった対談(『Beep』誌、1986年8月号に掲載)の内容について、改めてお聞きしていく。『イシターの復活』(1986年/ナムコ)で磁気カードの採用を考えていたという遠藤氏のお話など、興味深い話題ばかりである。30年余りの間に2人のゲーム観はどう変わったのか、また変わっていないのか? を中心にご覧いただこう。

【聞き手】

ゲーム文化保存研究所

所長:大堀 康祐

ライター:見城 こうじ

『イシターの復活』に磁気カードを採用したかった

――お2人は、1986年にゲーム雑誌『Beep』でも対談されていますよね。この中で遠藤さんが、ゲームの記憶媒体として「『イシターの復活』に磁気カードかICカードを導入したかった」とおっしゃっているんです。『イシターの復活』発売のとき、遠藤さんはかなり本気で上層部にかけ合ったのでしょうか?

遠藤 もちろん。でも、コストが合わないので「しょうがない、パスワード方式にしよう」ということになった。その方式は今でもGoogle Scholarで検索すると出てくる特許になっているよ。

――採算が取れるようになるまで、まだ時間が必要だったんですね。調べた限りだと、その13年後、『ダービーオーナーズクラブ』(1999年/セガ)で初めて磁気カードが使われていますね。

遠藤 そうそう。当時は営業的にも難しかったしね。売るわけにもいかないし、そんなのどうやるのよって感じだった。

上田 もう、ファミコンが出ている頃だったの?

――出ています。

遠藤 (『Beep』を読みながら)小生意気だったな、この野郎(笑)。「なんてったって、一番大切なのは後進の育成ですよ」なんて言ってるよ。

――ご自身の発言ですね(笑)。

大堀 いえ、すごくいいことをおっしゃっていますよね。僕は遠藤さんに直接言われていましたからね。ゲームスタジオでアルバイトをしていた時に、食事をすごくおごってもらって、「いつもすいません」と言うと、「お前は次の世代にそれをやればいいんだ」って。同じことを黒須一雄(*01) ))さんにも言われました。

遠藤 僕も黒須さんにずいぶんご馳走になったもの。そのとき、やっぱり「下に返せ」って言われていた。

――『リブルラブル』(1983年/ナムコ)のプログラマーの黒須さんですね。遠藤さんの何年先輩になるんでしたっけ?

遠藤 学年的には2年、年齢的には3年上かな。

上田 黒須さんって『リブルラブル』作ったんだ。へえ~。

大堀 ご存知なかったんですか!?

――上田さんは黒須さんと面識はあるんですよね?

上田 以前、黒須さんから「ナムコで『Mr.Do!』が高く評価されていた」って聞いて、「本当? うれしいなあ」って話をしたぐらいなんですけどね。

遠藤 黒須さんは今でもプログラムを書いているからすごいよね。あの当時、黒須さんは「プログラマーは30才くらいまでかなあ」と言っていたけど、30才になったら「もうちょっと続けられるなあ」って言っていて、40才になると「プログラムという仕事は一生続けられるなあ」って。

上田 僕がユニバーサルにいた頃は、企画をやるのは若い人がいいって言われ続けていた時代でしたね。僕も若かったですけど。

――「プログラマー30歳限界説」って何だったのでしょう。昔は呪いのように言われ続けていましたよね。

遠藤 その頃は本当にそれぐらいしか保たないだろうと思われていたんだけど、実際には、新しい技術習得に積極的な人は続けることができた。昔の技術で使えるものも出てきたりして。特に携帯電話が出たときは、昔の技術がそのまま使えたものね。

ゲーム開発の人数・体制について

――『Beep』の対談は、ちょうど遠藤さんがゲームスタジオを立ち上げられた頃で、「独立した理由は少人数でゲームが作れるのがいいから」「昔はできなかった」という話をされているんですよね。

遠藤 ビデオゲームが工業製品からソフトウェアになったのが、ちょうどその時期なんだよ。

――それは具体的にどういう違いがあるのでしょうか?

遠藤 当時、ソフトウェアのみでゲームを作れるのはパソコンだけだったんだよ。それがアーケードでもできるようになった。システム基板が出始めた頃だったんで。

――『イシターの復活』も、ナムコ初のシステム基板「システム86」(*02)ですね。

遠藤 同じ時期にファミコンなども出てきて、家庭用ゲーム機でもソフトを作ることができるようになったおかげで、少人数でも良いものを作ろうという状況になった感じかな。

――上田さんもこの頃にそのような感覚はありましたか?

上田 大人数でゲームを作ったことがないんですよ。

一同 (笑)。

上田 一番開発人数が多かったのが、携帯電話で作った競馬ゲームの10人弱かな?

遠藤 そういう少人数によるゲームの作り方は連綿と続いてきたんだけど、それとは別の流れとして、物量作戦への移行があった。その結果、グラフィックにあまりにもお金がかかりすぎて、どうしようもなくなってポリゴン技術でグラフィックリソースを削りにいくわけだけども、結果的にテクスチャーを描くから同じだったという。

――1986年の独立直後の開発人数と、ナムコ時代の独立直前の人数では、どれくらいの違いがありましたか?

遠藤 1つのゲームに対する開発人数はさほど変わらない。ただ、デカい会社にいるときは、周辺の作業がいろいろ大変ということだよね。

――ゲームスタジオになってからは、経営の煩わしさもあるわけじゃないですか。それでもやりやすくなったという感じでしたか?

遠藤 何だろうな…。企画って頭数がいても仕方ないというものもあるし。

――上田さんもよく、企画は自分1人でいいっておっしゃっていますね。

上田 よくスタッフと「会議で良いゲームができたことない」って話していました。自分の場合は、企画のテーマが出されると「すいません、一晩待ってください」と言って、(打ち合わせをせずに)一晩考えて仕様書を出すという格好がすごく多くて。

――これってお2人だからなんでしょうか? それとも世代的なものなんでしょうか?

遠藤 これは世代的なもの! あの時期バブルになったおかげで、そういう企画力などがあるヤツって全部ビジネス方面に行ったんで、僕より下の(世代の)何年間かはクリエイティブな人材が全然いないんだよね。本来、クリエイティブで働くヤツらが全部ビジネスの方向に行っちゃって。

――遠藤さんのすぐ下の世代からですか?

遠藤 自分より5才くらい下からがバブル期にかかってきて、チュンソフトの中村光一くん(*03)くらいがギリだよ。それより下は「会社ゲーム」のほうが楽しいから、そっちに行っちゃって。

――それはそのまま、現在まで続いていることなのでしょうか?

遠藤 バブルが終わった後にみんな戻ってくるんだけど、そうなると「もうアメリカには勝てない」という考え方になっているんだよね。

――どういうことですか?

遠藤 それより前の人たちって、「日本のゲームって世界一」という考え方のままなんで。

――そういう感覚の人って多いのですか? かなり前からもう日本の時代ではないですよね?

遠藤 「日本の時代じゃない」という感覚も、すでにもう古いな。

――遠藤さんは以前から、日本の可能性を信じる発言をされていますね。その話を詳しく聞かせてください。

遠藤 世界の中で日本のゲーム開発が「進んでいる」というのは、今もうよく分かってきていることなんで…。話題として新しすぎるから、今回のテーマとずれるかな。

――いえ、ぜひ聞かせてください。

パイディアとルドゥスに関するアメリカ、ヨーロッパ、日本のとらえ方の違い

遠藤 世界的に見ると、アメリカのゲーム開発だけが技術主導であるために、コンテンツ側に寄っていないんだよね。それがまずい状況で、アメリカ人でもそれに気づいている人は気づいている。あと、遊びに関する感覚が西洋人と東洋人で違う。昔、カイヨワ(*04)が話していた4つの遊びがあるじゃない?

――「アゴン」(競争)、「アレア」(偶然)、「ミミクリ」(模倣)、「イリンクス」(めまい)の4つですね。

遠藤 カイヨワはその後に、それを「パイディア」と「ルドゥス」という2つに分けて考えているんだよ。その部分は、当時はそんなに大事じゃなかった。でも、今はそれがものすごく大事。

――「パイディア」と「ルドゥス」について教えていただけますか。

遠藤 まず「パイディア」は制限のかからない遊び方のことで、「ルドゥス」は逆に遊びに制限がかかる、要するに競技に近い形になっているもののこと。アメリカ人は、ほぼルドゥスしか分からない。ヨーロッパの人たちは両方が理解できる。日本人はルールに縛られないパイディアのほうが大好きなんだよ。

日本人はクリエイターも遊ぶ側も多様性を求めていて、日本だけが「これがスゴイな」って支持できる異常なゲームってのがあるんだよ。支持されると、その分野が伸びるのね。で、その樹形図の伸び方というのが、極めてほかの国と違っている。論理的じゃないんだよ。でも、そのおかげで日本のゲームには変わったものがいっぱいある。

それをヨーロッパの人たちは「日本人が作っているゲームはクレイジーだよね」「そのクレイジーこそが、日本のアートだ」と評価している。日本のアートに対しての理解がヨーロッパ人とアメリカ人では全然違う。ヨーロッパ人に言わせると「たかだか数百年の国(アメリカ)には分からないよ」って。

――アメリカ人よりヨーロッパの人たちのほうが、日本に対して理解があると。

遠藤 フランスやドイツやイギリスって、日本のゲームに対する考え方がアメリカに対するそれとまったく違うし、世界の国々の人と話すと「アメリカなんか相手にするからだよ」って言われる。アメリカは市場規模が大きいから相手にせざるを得ないんだけれど、文化的な部分では、(アメリカの)成熟が遅れているんだっていうのは、よく分かる。

――国としての歴史の長さが、ゲーム文化の成熟度にも影響を与えているという論なのですね。

遠藤 日本でしか実現できないゲームというのは、いっぱいある。ヨーロッパの人はそれをよく理解している。なかでもフランスは、とにかく理解が早い。なぜ早いかというと、(フランスが)日本のアートに対しての接点が19世紀からで、(それを考えるとフランスは、)圧倒的に日本のアートに対する親和性が高いんで…というようなことを、今は真面目に研究しています。

脚注