見城こうじのアケアカ千夜一夜

第39回『タンクバタリアン』(1980年・ナムコ)

司令部を守り抜け! 固定画面のストイックな戦車ゲーム

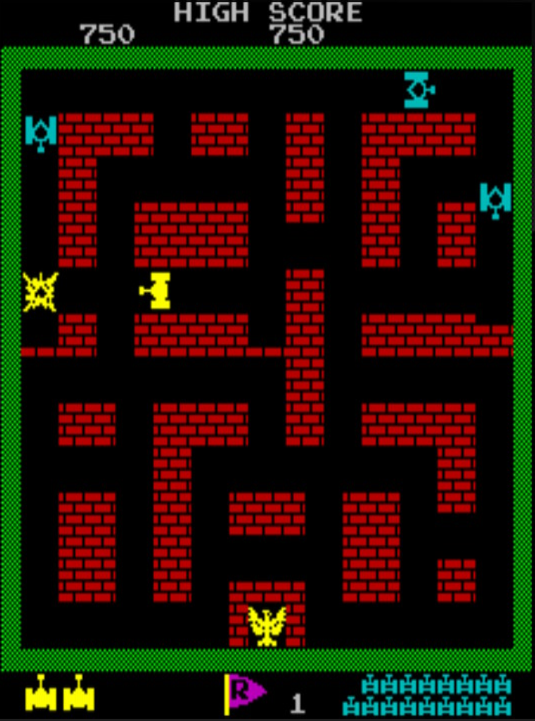

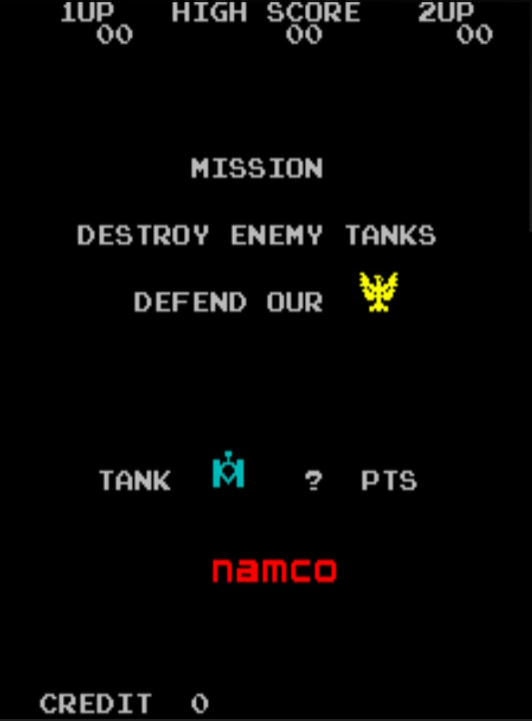

『タンクバタリアン』は4方向レバーとショットボタンで戦車を操り、司令部を守りながら戦うシューティングゲームです。キャラクターは単色、BGMもなくSEオンリーのきわめてストイックなゲームです。

敵戦車をせん滅すればステージクリアですが、ブロックで守られた司令部が破壊されると、残機が残っていてもゲームオーバーとなります。

何もない! 難関“3の倍数ステージ”とは?

久々に遊んでみて、制作者が試行錯誤されただろうなと感じたのは、敵のアルゴリズムです。このゲームでは、全部の敵が司令部に一直線に攻め込んできても、また、プレイヤーめがけて襲ってきても遊びが成立しません。

それゆえ、敵戦車群は適当にウロウロしながら徐々に司令部に近づいてきます。どこを目指しているのかよくわからない感じで行ったり来たりするさまは、ちょっと可愛らしくもあります。

それもあって、1ステージが意外に長いということも感じました。プレイヤー側の移動力と攻撃力があまり高くないこともあり、敵を倒すのに時間がかかってしまうんです。時代を考えると仕方のない面もあるのですが、敵が1種類しかいないことも長く感じる理由の一つかもしれません。

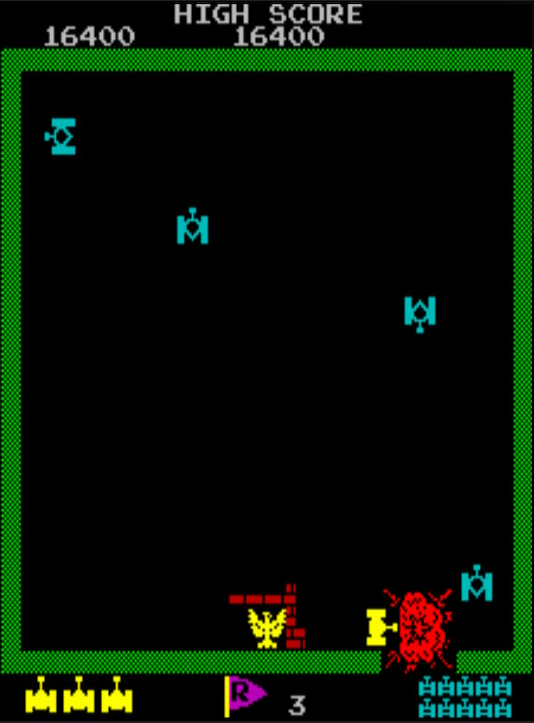

そして当時も今回も、プレイしていて厳しい! と思ったのが3の倍数ステージです。これらのステージではマップを構成する壁が一切なく、敵も自分もすべての射線が通ってしまいます。敵と自分の戦いだけであればまだしも、この状態でむき出しの司令部も守らねばならないので、かなり厳しい戦いが強いられます。

この何もない空間は、のちの同社『ワープ&ワープ』のスペースワールドにも通じるものがあります。ステージのバリエーションを作るのが大変だった創成期のゲームらしい思い切った構成です。

1980年代は戦車ゲームの模索期だった?

戦車ゲームはビデオゲーム創成期からたくさん作られています。『タンク(アタリ)』『戦国の自衛隊』『レッドタンク』『ストラテジーX』『T・A・N・K』等々。『ターグ』や『コマンダー』などもこのカテゴリーに入るかもしれません。

1980年代の初期ぐらいだと、「単にビジュアルが戦車になってるだけで、実際にはどんな世界設定にも差し替えの利く内容のものばかりだったのでは?」と思われてしまうかもしれませんが、前述のゲームはどれも敵味方ともに全方向に移動および砲撃ができるという点で、戦車であることに意味があります(車体の旋回や砲塔の回転の概念はまだほとんどなかったにせよ)。

というより、多くの制作者が単方向ではないシューティングもの、つまり『スペースインベーダー』とは異なるタイプのゲームを作りたいと考えて、この世界観にたどり着いたのかもしれません。

(『フロントライン』の回でも触れましたが、当初『スペースインベーダー』は戦車戦をモチーフに考えられていたものの、ゲーム性とビジュアルがうまくかみ合わなかったために世界観が変更されてあの形になりました)

戦車ゲームのポイントの一つは、全方向への射撃をどのような操作系で実現しているかにあります。この歴史を俯瞰するとじつにおもしろくて、『タンクバタリアン』は4方向レバーで4方向へのショットですが、これが『戦国の自衛隊』になると8方向レバーで8方向へのショットを実現しています。これだけでもかなり遊びが変わります。

そして、戦車の移動とショット方向を別々に制御するゲームとしては、『T・A・N・K』では戦車の移動と砲塔の回転をダイヤル型のスティックで行い、『フロントライン』ではショットと砲塔の回転をダイヤルスイッチで行います(スイッチを押し込むことで弾が出る)。

他にも変わり種としては、『ストラテジーX』では2ボタンで砲塔を時計回りか反時計回りに回転させて、移動用のスティック上に配置されたボタンでショットを撃ちます。この操作は当時新鮮でした。

さらに、ずっと後年の製品になりますが、『アサルト』においてはツインスティックで戦車の前進・後退、回転、旋回、横移動まで実現されています(戦車が側転する!)。

その後『タンクバタリアン』の魂は脈々と受け継がれていった

こうして見ていくと、『タンクバタリアン』は戦車ものとしてはごく初期の製品ということもあり、きわめてプリミティブな作りで、ゲームとしてはちょっと物足りなかった面もあるんですね(基板の性能からすると、かなり頑張っているのですが)。

ところが、この基本システムをそのまま流用しながら、数段高い次元に押し上げたゲームが同社から5年後に出てきます。事実上の続編である『バトルシティ』です。

2人同時プレイ、パワーアップアイテム、敵バリエーション、地形効果、司令部の回復要素、操作性の向上等々、基本的な遊びは変わってないのに、当世風の要素をバランスよく組み込むことで、これだけおもしろくできるものかと驚いたのをよく覚えています。個人的には2人同時プレイがとくに熱い傑作だと思います。

こうしたおもしろさは、さらに続編の『タンクフォース』にも受け継がれています。

そう考えると、『タンクバタリアン』はやや早すぎたゲームではありましたが、のちの世代への種をしっかりとまくことができたという点で、意義深い製品だったと思うのです。

では、また次回。

TANK BATTALION™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation