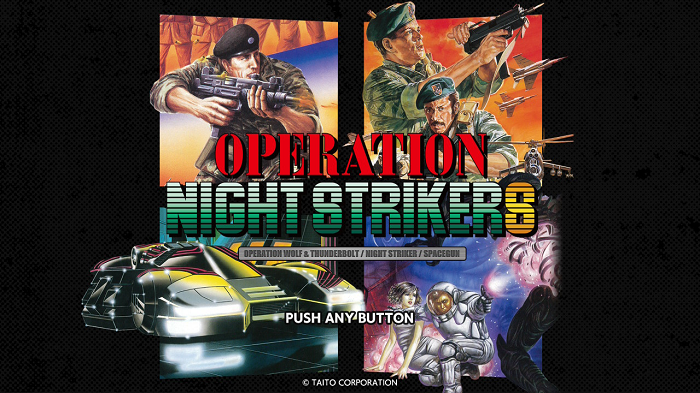

『オペレーション・ナイトストライカーズ』レビュー

大型筐体4タイトルの豪華移植セット

『オペレーション・ナイトストライカーズ』は、1980年代後半にタイトーがリリースした大型筐体のアーケードゲーム、『ナイトストライカー』、『オペレーションウルフ』、『オペレーションサンダーボルト』、『スペースガン』の計4タイトルを収録したオムニバスゲームソフトです。

4タイトルの移植すべてを有限会社エムツーが担当し、アーケード版からの移植タイトルにはゲームの様々な情報を表示する「ガジェット」、ネットワークランキング、ゲーム中のクイックセーブ/クイックロード機能、リプレイ機能などが盛り込まれています。

さっそくそれぞれのタイトルを見て行きましょう!

『ナイトストライカー』

1989年に発売されたアーケードゲーム『ナイトストライカー』は、夜の近未来都市を舞台に疾走する3Dスクロールシューティングです。

筆者もアーケード版稼働当時には心を射抜かれ、全コースクリアしました。

気になる移植度ですが、筆者が遊んでも実機との差はまったくわからないほどです。

とてもよく移植されていると思います……が、近年たくさん遊んでいるわけではないので、今もやり込んでいる方に聞いてみることにしました。

アーケード版『ナイトストライカー』全国トッププレイヤーで、本作の移植にも協力されたJMB-なかっぴさんに尋ねてみたところ、

「よくできてるよ!」

とのお墨付き。

日本で最もシビアであろう最終スコアホルダーが言うのだから、間違いないでしょう!

Switch版で遊ぶに当たって、まず気になるのは操作方法です。

大きく分けて、Joy-Conのジャイロ機能を使うか、使わないか。

ジャイロ機能を使う場合、Joy-con本体を傾けることで自機を上下左右に移動させます。

左右どちらかのJoy-con のSL、SRボタンをゲーム画面に正対するように縦に構えると、操縦桿のように操作できます。

設定によって左右どちらの手にも対応してくれるのもありがたい。

入力の上下反転はもちろん、左右反転も設定できる他、ジャイロの移動速度や、反応度合いの設定も可能です。

ただ、遊んでいると、Joy-Conの仕様上、どうしてもジャイロがずれてきます。

その際ボタンで位置をリセットできますが、地面走行中にリセットすると一瞬自機が宙に浮きます。

走行ボーナスにこだわる人にはジャイロ機能の使用は向かないでしょう。

ジャイロ機能を使わない場合は、左スティックで自機を操作します。

この親指での操作は、慣れないうちはうまくいきませんでしたが、少し遊んで慣れるに従って快適に操作できるようになりました。

Steam版は、アナログ対応の操縦桿タイプのコントローラー「インテリジェントコントローラ サイバースティック」が使えます。これで遊んでみたところ、慣れ親しんだ操作感覚で遊べて断然操作しやすいと感じました。

ただし本体が軽くて、際どい場面では力んでスティック本体が動いてしまうので、固定する方法を考えるか、ちょっと気を遣ってあげなくてはいけない感じです。

また、家にあったアナログ対応デバイス、「EXTREME 3D PRO JOYSTICK」もついでに使ってみました。

筆者にはちょっと重めで力を込める必要がありますが、安定感あって良かったです。

アーケード経験がある人は、何かしら操縦桿タイプのデバイスで遊ぶと、よりオリジナルに近い感覚で遊べるでしょう。

さて、ゲーム画面左右に表示されるロマンあふれる一見謎の数値やメーター、その名はガジェット。

攻略に役立つ情報やゲームの各種情報が満載です。主にスコアに絡んだ部分を見ていきます。

『ナイトストライカー』にはパシフィストボーナスというスコアシステムがあって、「ステージを通して敵を撃たない、ダメージを受けない」という条件を達成すると、ステージ終わりにボーナス点が加算されます。

そして、自機を地面につけた状態でいると、走行点が加算されます。

他にも様々なスコアフィーチャーがあって、例えば障害物のパイプの隙間を通過すると入るパイプボーナスがあります。

スコアシステムの詳細は、元トップスコアラーによる過去の記事にくわしく説明されているので、こちらもご参照ください。

https://igcc.jp/rev-night-striker-01/

ガジェットでは、パシフィストボーナスを1ステージ成功させるごとにカウント表示される他、パイプ通過ボーナスなどの特殊条件を達成すると、BONUS LOGGERに表示されます。

走行点については、走行したフレーム数とスコアをリアルタイム表示して、ステージの切り替わりで大きく表示してくれるため、ステージごとの自己ベストが分かりやすいです。

『ナイトストライカー』は、稼働当時ハイスコア争いが非常に盛り上がりました。

高校生だった筆者はクリアを重ねるだけで充分楽しめていて、スコアを稼ぐ発想はなかったです(運河ステージの上パイプすり抜けボーナスだけは、誰でも取れるので取っていましたが)。

そんな筆者が今回レビューを書かせていただくことが、「全日本ナイス党(※)」の残党の1人に伝わったところ、ぜひこれを読者の皆さんに伝えてほしいと、以下の言葉を預かりました。

「『ナイトストライカー』は、より高みを目指して高得点を突き詰めていくと他のゲームでは味わえない面白さが味わえる」

(※1)全日本ナイス党……当時キングレコード発売のオールパシフィストプレイVHSでプレイを担当したスコアラー集団。

「オペストのナイストって、走行フレーム数が数字でわかるんですよ、すごいですよね!」

と話したところ、

「走行点よりもまずはオールパシフィスト(俗に言うALLパ)を狙え」

と司令が下りました。

いや、そう簡単に言うけどねぇ……と渋ると、とりあえず1面(STAGE A/市街)だけ、走行点を稼ぎながら簡単にパシフィストを取る方法を伝授されたので、ここに共有します。

ステージ開始直後、下に入れて(ジャイロOFFでスティック反転デフォルトの場合)地面を走行しながら最初の4発だけ適当に避けたら、一旦右にレバーを入れて自機を一番右に移動、左右をニュートラルに戻します(下には入れっぱなし)。

それで自機が道路の右端をはみ出した辺りを走行すれば、成功です。そのまま走行し続ければ敵にも木にも当たらず、自機を狙う敵弾はすべて地形の起伏か空に消え、ボスに到達できます。

ボス戦は地面を走行しながら避けることは難しいため、空中も使って回ればオーケー。慣れればすべて地上走行で避けられるので、地道に詰めていきましょう。

……だそうです。筆者もこれで人生初パシフィストを取れました!

ALLパの道のりは長そうですが、ガジェットがあれば練習しやすく、走行点の具体的な数字が励みになるのは間違いなさそうです。

『オペレーションウルフ』

『オペレーションウルフ』は、1987年にアーケードゲームとしてリリースされたライトガン式ガンシューティングゲームです。

JP版はステージ選択制で、通信所やジャングル、空港などさまざまなステージをマシンガンとロケット弾で突き進んでいきます。

操作はジャイロ機能を使用して画面内のカーソルを操作するタイプと、ジャイロを使わず左スティックで画面上のカーソルを操作する他、マウス操作もできます。

筆者はガンシューをスティック操作で遊ぶのが苦手なのでジャイロ機能を使用することになりました。

Joy-Con片手持ちは不安定なので、左右両方ともJoy-Conグリップにセットして両手で持ち、胸の前にくっつけて構えて上半身ごと振り回す取り回しがしっくりきました。

アーケード版のマシンガン型デバイスを上からかぶさるように両腕で掴んで上半身を使って狙う癖があるため、何となくそれに近いイメージです。

リセットはまめにかける必要がありますが、慣れればリロード感覚でこなせます。

ですが、マウスを試してみるとそっちのほうが命中率が高くて簡単でした。

ガンデバイスで遊ぶ感覚を大切にするか、クリアやスコアを目指すか、悩ましいところです。

ガジェットは、残りライフや残弾数、ロケット弾のUIが数字で表示されてわかりやすく、ヒット率がリアルタイムでわかるのもモチベが上がって良いです。

学生だった当時は、ガンシューティングゲームにお金をつぎ込んで攻略することができませんでしたが、今こうして遊べることをとても嬉しく思います。

『オペレーションサンダーボルト』

1988年に発売された『オペレーションウルフ』の続編。2P同時プレイが可能となり、筐体にはふたつのガンデバイスが設置されました。

前作の主人公「ロイ・アダムス」と、同僚「ハーディ・ジョーンズ」がテロリストと戦います。

2人同時プレイが可能なので、せっかくだから大学生の息子を召喚して2人で遊んでみました。

息子が部屋から自分のJoy-Conを持参したので、Joy-Conを左右で分けることなくそれぞれのJoy-Conで遊ぶことに。

操作は直感的にカーソルを移動できる、ということで、息子もジャイロを選択しました(後にLRどちらのジャイロを使うか自分で決められたのは、左利き的にはありがたかった、と話していました)。

2人分の情報を表示するため、ガジェットは『オペレーションウルフ』よりもだいぶ少な目ですが、ライフや残弾数の数値化表示など、重要な情報は網羅されています。

ガジェットのBULLET TOTALにマガジン分の弾数も残弾数として数字に変換して表示されるので、残りの弾数がわかりやすい、と息子が言っていました。母ちゃんもそう思う!

ジャイロ機能を腰溜め気味に撃ちまくって、わいわい遊ぶのにうってつけです。

『スペースガン』

『スペースガン』は1990年に発売された、SFホラーを題材としたガンシューティングゲーム。

2039年宇宙開発時代、救難信号を発する宇宙貨物船に向かった宇宙海兵コマンドが、恐ろしいモンスターと戦いながら生存者の救出に当たります。

アーケードの赤と青のインパクトある筐体はペダルがあって、踏めばルートの後退が可能です。

こちらも息子とふたりプレイ。

硬くて数が多くて容赦ない攻撃を繰り出すモンスターは、殴りかかってくる腕を部位破壊して攻撃をキャンセルすることができます。数が多いとなかなか難しいですが。

壁のオブジェなどを破壊すると現れる4種類の特殊弾の他、一定時間無敵になるコマンドジャケットや、体力回復カプセルなどを取得して進みます。うっかり取り損なったら、ペダルボタンを押してルートを戻って回収できます。

ガジェットは、ライフやガンパワーゲージが数値化されている他、アイテムとその所有数が色分けされていて視認しやすいです。

吊るされている生存者を、拘束具であるモンスターの糸を撃って救出したり、助けようと思ったら急にモンスター化するなど、生存者の登場のバリエーションが豊富です(変異捕虜は拘束されずに出現します)。

下半身をエイリアンの卵に囚われている生存者は、卵を破壊したら即座に撃ち止めないと誤射してしまうため、何度も失敗して大騒ぎしながら遊んで大いに盛り上がりました。

途中から「特殊弾を使いまくろう」という方針になり、連続コンティニューでラストに到達した際、うっかり宇宙船の操縦席を破壊して自滅ゲームオーバー。というお約束な展開を繰り広げました。

アーケードガンシューの厳しさ、楽しさ、興奮を親子で味わえて良かったです。

各タイトル家庭用も収録

4タイトルのアーケード移植が遊べるだけでなく、贅沢に家庭用も遊べます。

筆者は『オペレーションサンダーボルト』のSN(北米スーパーファミコン)版が好きです。

6人のキャラクターを選択ができて、みんなキャラが濃く、思わずやられたときの顔を真似て顔芸で遊んでしまいます。

『ナイトストライカー』、『オペレーションウルフ』、『スペースガン』もそれぞれ家庭用が収録されていて、いろいろ楽しめます。

詳細は公式サイトを確認してください。

以上、どれか1タイトルでも過去に遊んだ思い出がある、80年代大型筐体ものが好き、または遊んでみたいと思うものがあれば、ご自宅のラインナップに加えるべき1作かと思います。

© TAITO CORPORATION