「ゲームニクス」で考えるゲームの魅力 第六回 コンティニュー

当コラムでは、「ゲームニクス理論」をもとに、なぜゲームがおもしろくなるのか、どうしてプレイヤーはゲームに夢中になってしまうのかを、おもしろおかしくご紹介していきます。

第6回目のテーマはアーケードゲームにおける、ゲームオーバーになっても途中から再開することができる、「コンティニュー」の仕組みです。

オペレーター(ゲームセンター)目線で見ると、アーケードゲームを評価するうえでの最重要ポイントは、いかにしてプレイヤーにコインを投入させ、インカム(売上)を上げる優れた仕組みがあるかどうかです。それだけに、プレイヤーがついつい夢中になり、ゲームを続けてしまう仕掛けを盛り込んだ「コンティニュー」のノウハウには、実は先人たちの知恵がたくさん詰まっているのです。

それでは、1980~90年代にかけて登場した懐かしのアーケードゲームから、さまざまな「コンティニュー」システムの導入事例を早速ご紹介していきましょう。

「ゲームニクス」とは?

現亜細亜大学教授のサイトウ・アキヒロ先生提唱による、プレイヤーが思わずゲームに夢中になる仕組みを理論・体型化したもの。

本稿では、「ゲームニクス理論」を参考に、ありとあらゆるゲームのオモシロネタをご紹介していきます。「理論」というおカタイ言葉とは正反対に、中身はとってもユルユルですので、仕事や勉強の休憩時間や車内での暇つぶしなど、ちょっとした息抜きにぜひご一読を!

「コンティニュー」は歴史に残る大発明

そもそも、「コンティニュー」という仕組みはなぜ必要なのでしょうか? その答えはもちろん、例えば『ドルアーガの塔』(ナムコ/1984年)のように、全60フロア(ステージ)の長丁場を戦い抜かなくてはいけないタイトルにおいては、途中でゲームオーバーになった後にまた最初からやり直すのはとても大変だからですね。

よって、プレイヤーに対して「せっかくここまで来たのに悔しい! もっと続きが見たい! どこまで先に進めるか、自分の限界までチャレンジしたい!」という対価・サービスとして機能するわけですね(※無論、プレイヤーがゲームを「おもしろい」と、その商品価値を認めていることが大前提となりますが……)。

アーケードゲームに限った話ではありませんが、最初に「コンティニュー」機能を考案した開発者の功績は、まさに世紀の大偉業だったと言えるでしょう。

ところで、アーケードゲームにおいて最初に「コンティニュー」を導入したタイトルは何だったのでしょうか? たいへん申し訳ないのですが、現時点ではまだ判明しておりません(もし、ご存知の方がいらっしゃいましたらぜひご一報を!)。

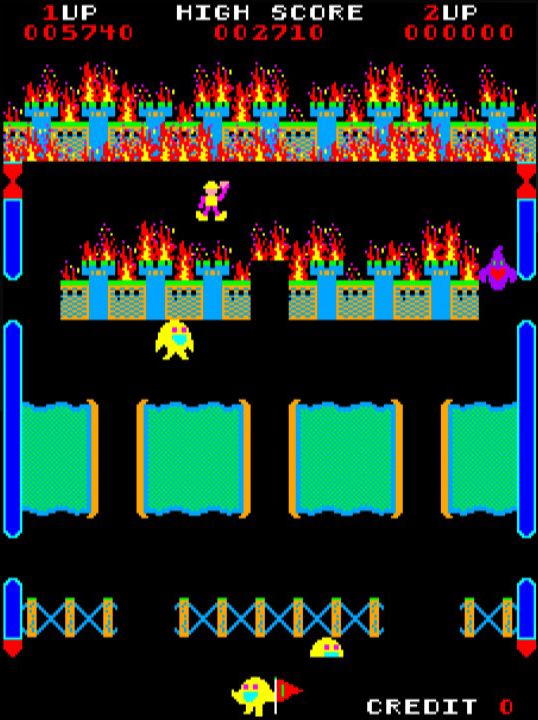

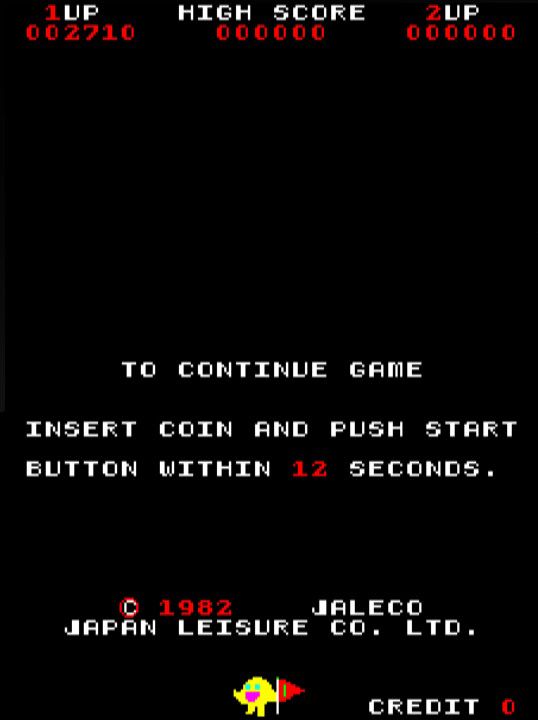

筆者が知る限りでは、『ボスコニアン』(ナムコ/1981年)や、以下の写真の『ノーティボーイ』(ジャレコ/1982年)が、「コンティニュー」を導入した最も古い部類のタイトルになります。前者は全24ステージ、後者は全4ステージ構成で(※ほかにも、2面クリアするごとに登場するボーナスステージもあります)、どちらも全ステージをクリアすると再び1面のマップに戻り2周目がスタートします。

『ドルアーガの塔』のように、全ステージをクリアするとエンディングを迎えて必ずゲームオーバーになるタイトルとは異なり、これらの無限ループするタイトルにおいても、すでに「コンティニュー」が導入されていたことには改めて驚かされます。

ちなみに本作は、ジャレコが自社で開発した第1号作品でもあるのですが、当時からメーカーもオペレーターも、いかにインカムに対する意識が高かったのかが伺えますね。

プレイヤーをさらに熱くするカウントダウンの演出

ここからは、プレイヤーのモチベーションをさらに高め、なおかつインカムの向上にもつながるよう、「コンティニュー」の演出に工夫を施した例を見ていくことにしましょう。

プレイヤーに「コンティニュー」を促す、最もポピュラーな演出と言えば、やはりカウントダウンになるでしょう。ゲームオーバーになった直後、画面に秒単位で数字が減るカウントダウンを表示し、ゼロになると「コンティニュー」を打ち切ることによって、プレイヤーに「早くしないと、最初からやり直しになっちゃうよ!」と、無言のアピールをしているわけですね。

カウントダウンによる演出で、特に優れていると思われるのが横スクロールシューティングゲームの『R-TYPE』(アイレム/1987年)です。本作では、ゲームオーバー後にカウントダウンの数字を画面中央に大きく表示し、なおかつカウントダウン専用の曲もわざわざ用意していました。

さらに、ちょうど1秒経過するごとに不協和音(と、思われる)不気味な音を流すことによって、プレイヤーに対して「このままでは、お前は敗北を認めることになるぞ! 早くしないと、また最初からやり直しになるぞ、さあどうする?」と危機感を煽る見事な演出を完成させています。

これと同様のアイデアは、同じくアイレムの『イメージファイト』(アイレム/1988年)などの作品にも取り入れられています。

もうひとつ、カウントダウンを使用したコンティニューにおいて見逃してはいけない、重要な大発明があります。

その発明とは、コインを投入した際にカウントダウンの数字がリセットされること。つまり、カウントダウンの設定が10秒だった場合は、コインを投入すると再び10秒に戻るよう、近年に登場したタイトルのほとんどにはあらかじめプログラミングされているのです。

この配慮によって、プレイヤーは制限時間ギリギリにコインを投入しても慌ててスタートボタンを押す必要がなく、余裕を持ってゲームを再開することができます。プレイヤーにもオペレーターにもうれしい、本当に素晴らしいアイデアだと思います。

キャラクターが「コンティニュー」を働きかける演出も昔からの定番

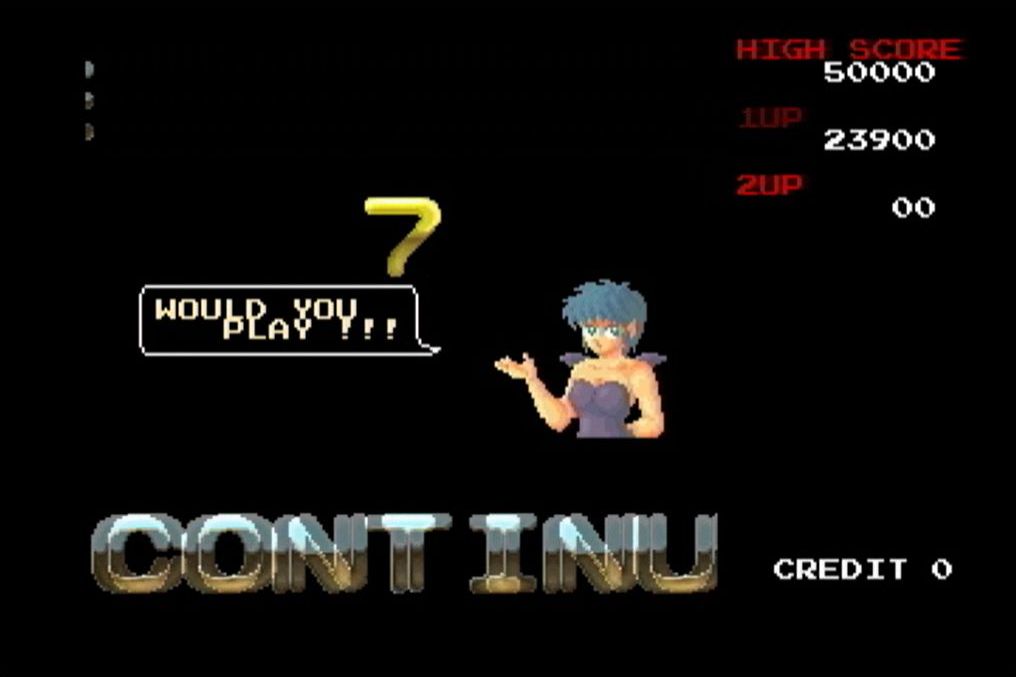

ゲーム内に登場するキャラクターが、「コンティニューしてください!」とアクションや声でプレイヤーに訴えかける演出を盛り込んだ例も、かなり古い時代から存在します。

以下の写真は、アクションパズルゲームの『ロンパーズ』(ナムコ/1989年)です。本作ではゲームオーバーになった直後、敵にさらわれてしまった主人公のガールフレンド、ルミナがこちらに向かって助けを求めることで、プレイヤーに「コンティニュー」を哀願する演出があります。

このような、敵に捕まったヒロインが助けを求める演出は、ほぼ同時期に登場した『フェリオス』(1989年/ナムコ)などの作品でも見ることができます。また、『怒号層圏』(SNK/1986年)では、ゲームオーバー時に「もう一度チャンスをくれ!」というボイスが流れる、おもしろいアイデアを導入しています。

また、『ストリートファイターII』(カプコン/1991年)においては、カウントダウン中に「ナイン、エイト、セブン……」と数えるボイスが流れ、傷だらけになったキャラクターの顔とともに、知っておくと役に立つテクニックや必殺技のコマンドを同時に表示し、プレイヤーに再チャレンジ、すなわち「コンティニュー」を促すようになっています。

このアイデアは、その後に登場したほかの対戦格闘ゲームにも流用されていることは、90年代のブーム期を知る方であればよくご存知のことでしょう。

そして、プレイヤーに「コンティニュー」を働きかける演出において、とびきりの傑作と言える作品は『ファイナルファイト』(カプコン/1990年)になるでしょう。本作では、カウントダウンとともに導火線の火花がどんどんダイナマイトに近付き、縄で縛られて動けなくなった主人公キャラクターは、恐怖のあまりまばたきをするスピードが徐々に増し、残り時間がゼロになるとダイナマイトが爆発してしまいます。

ちなみに、この演出については、当サイトの記事「西谷亮インタビュー Part2」において、『ストリートファイターII』の開発者である西谷氏が以下のように証言しています。

「容量がないくせに、台紙が見つかる前から絵が準備されていましたね。というのも、あれは絶対にやりたかったことだからなんです。(中略)コンティニュー画面の訴求力とでも言えばいいんでしょうかね。当時、そういうところに凝っているゲームが出はじめていて、実際そういうのを見るとお金を入れてみようかなという気持ちになるんですよ。最初にそう思ったのは……『R-TYPE』のコンティニュー画面かな」(西谷氏)

※インタビュー記事は、こちら。

「コンティニュー」時に特典を付加したり、逆に不親切にする例も……

「コンティニュー」すると、その場でゲームが再開できるだけでなく、プレイヤーを助けてくれるアイテムなどの特典を用意することで、プレイヤーにコインの投入を促すタイトルも、これまでに数多く登場しています。

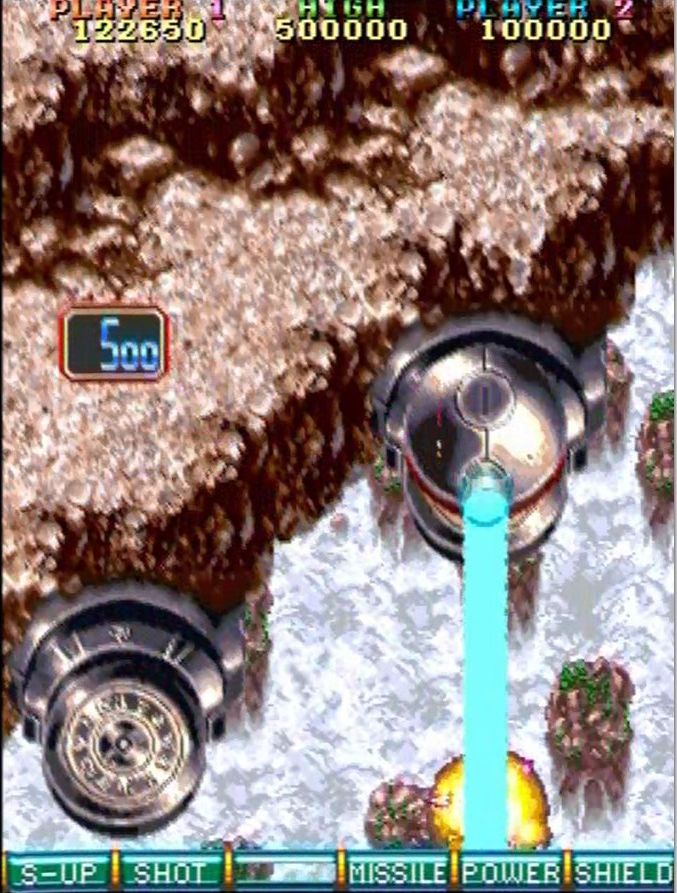

以下の写真は、縦スクロールシューティングゲームの『V・Ⅴ(ヴイ・ファイヴ)』(東亜プラン/1993年)。本作では、カウントダウン中に画面上部から取ると自機の武器が一気に最大レベルまでアップするアイテムが出現して「コンティニュー」を促し、再開した直後にこのアイテムを簡単に取らせてくれるようになっています。

同じく、『首領蜂』(アトラス/1995年)でもラストの自機がやられた瞬間に、武器が最高レベルまでアップする効果を持つアイテムが出現するアイデアが導入されています。

特にシューティングゲームにおいては、ステージ途中の難所や対ボス戦でミスをすると、リスタート時にそれまで装備していた武器やパワーアップがリセットされて不利になってしまうことが多いので、プレイヤーにとってはとてもありがたいアイデアであると言えるでしょう。

これとはまったく正反対に、プレイヤーの飢餓感を煽るという逆転の発想で、ゲームを続けてもらおうとする演出も実はあります。

以下の写真の『アルゴスの戦士』(テクモ/1986年)がその一例。本作は全部で28ステージありますが、20面までは何度でも「コンティニュー」できるのに対し、21面以降は「コンティニュー」を一切受け付けません。つまり、終盤のクライマックスの場面をあえて隠すことによって、プレイヤーに対し「先の場面が気になるなあ。ヨシ、次回は未知の場面まで進んでやるぞ!」と奮起させ、再チャレンジを促しているのです。

同様に『1943』(カプコン/1987年)にも、最終ステージのみ「コンティニュー」を打ち切り、ゲームオーバー時に特別なメッセージを表示するアイデアが盛り込まれていました。

以上、アーケードゲームにおける「コンティニュー」の仕組みについてご説明をさせていただきましたが、いかがでしたしょうか? 今では多くのゲームにおいて、ごく当たり前に存在する「コンティニュー」ですが、昔から多くのインカムを稼げるよう、実は緻密な工夫が施されていたことがおわかりいただけたのではないかと思います。

スマホ用アプリなど、現在のF2P(基本プレイ無料)ゲームにおいても、当然ながらプレイヤーにいかに課金してもらうかがビジネスの成否を決めます。アーケードゲームとはビジネスモデルこそ違いますが、筆者は長年ゲーム開発をしている方々から、「アーケードゲーム開発で養った、インカムを上げるためのノウハウが今も役に立っている」と何度もお話を伺ったことがあります。

また、本編では触れませんでしたが、最初のプレイ料金を200円に、「コンティニュー」時は100円にするなど、コインオペレーションに工夫を施してプレイヤーに「コンティニュー」を促す仕組みが存在するのも、アーケードゲームならではの特徴です(※一時期、『バーチャファイター』(セガ/1993年)などに導入されていましたよね)。

先人たちが長年にわたり培ってきた、プレイヤーを夢中にさせ、かつビジネスとしても成功させるための「コンティニュー」のノウハウ。今後もゲーム業界内における「車輪の再発明」とならぬよう、ぜひ後世にまで継承していただきたいところですね。