「ゲームニクス」で考えるゲームの魅力 第五十七回 コンティニューPart2

当コラムでは、「ゲームニクス理論」をもとに、なぜゲームがおもしろくなるのか、どうしてプレイヤーはゲームに夢中になってしまうのかを、おもしろおかしくご紹介していきます。

第五十七回のテーマは「コンティニューPart2」です。

前回(第六回)は、プレイヤーが繰り返し「コンティニュー」したくなる仕掛けを用意して、ゲームセンターのインカム(売上)アップにつなげるアーケードゲームにフォーカスしました。

今回は家庭用も含めて、筆者の思い付く限りではありますが、おもしろい「コンティニュー」の導入例をいろいろとご紹介しましょう。どうぞ最後までご一読ください!

「ゲームニクス」とは?

現亜細亜大学教授のサイトウ・アキヒロ先生提唱による、プレイヤーが思わずゲームに夢中になる仕組みを理論・体型化したもの。

本稿では、「ゲームニクス理論」を参考に、ありとあらゆるゲームのオモシロネタをご紹介していきます。「理論」というおカタイ言葉とは正反対に、中身はとってもユルユルですので、仕事や勉強の休憩時間や車内での暇つぶしなど、ちょっとした息抜きにぜひご一読を!

かつては「裏技」としても使われた「コンティニュー」

たとえ途中でゲームオーバーになっても、また最初からやり直しになるストレスから解放される「コンティニュー」は、とてもありがたいシステムです。

実は、プレイ時間の長いRPGやシミュレーション系のタイトルを除き、黎明期に登場した作品には「コンティニュー」も「セーブ」機能もほとんど搭載されていませんでした。かの有名な『信長の野望』(光栄/1983年)も、筆者が最初に遊んだMSXのカセットテープ版では「コンティニュー」も「セーブ」もできなかったと言うと、若いみなさんはきっと驚かれることでしょう。

やがて、ファミコンブームが最盛期を迎える1980年代の中頃になると、専門誌の「裏技コーナー」がたいへんな人気を博しますが、当時は「コンティニュー」を隠しコマンド、つまり「裏技」として盛り込んだタイトルがたくさんありました。

なので、ファミコンブーム期に雑誌や攻略本の記事を通じて、自分がやり込んでいるゲームに「コンティニュー」コマンドが隠されていること、あるいは「コンティニュー」というシステムの存在と、そのありがたさを初めて知った人は、数え切れないほどいたことでしょう。

例えば『スーパーマリオブラザーズ』(任天堂/1985年)は、ゲームオーバー後にタイトル画面に戻っても「コンティニュー」の表示はありません。ですが、実はAボタンを押しながらスタートボタンを押すと、最後にプレイしたワールドのステージ1から「コンティニュー」できる「裏技」があります。

ファミコン版の『グラディウス』(コナミ/1986年)は、「ポーズ」中に「↑↑↓↓左右左右BA」と入力すると自機がパワーアップする、通称「コナミコマンド」の「裏技」が最初に導入されたことでも有名になりました。本作には、実は「コナミコマンド」だけでなく、「GAME OVER」の表示中に「↓↑BABABABA」と入力すると「コンティニュー」ができる隠しコマンドもあります。

ほかにも、「コンティニュー」の隠しコマンドが存在するファミコン用ソフトは『ソロモンの鍵』(テクモ/1986年)、『魔界村』(カプコン/1986年)などがあります。

©1985 Nintendo

さらに時代が進むと、あらかじめコンティニューできる回数が決まっているタイトルが登場するようになりました。

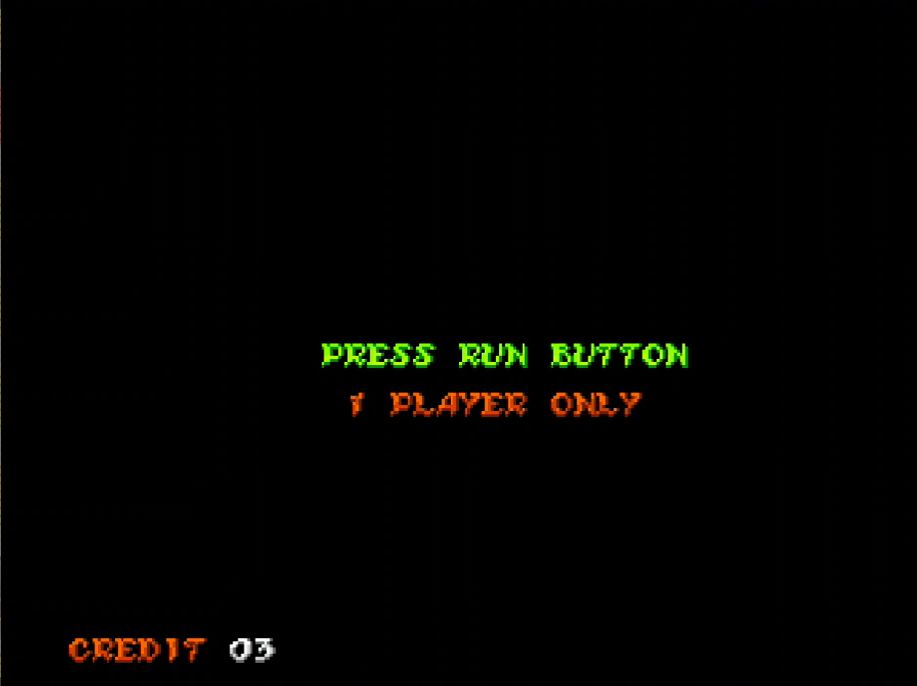

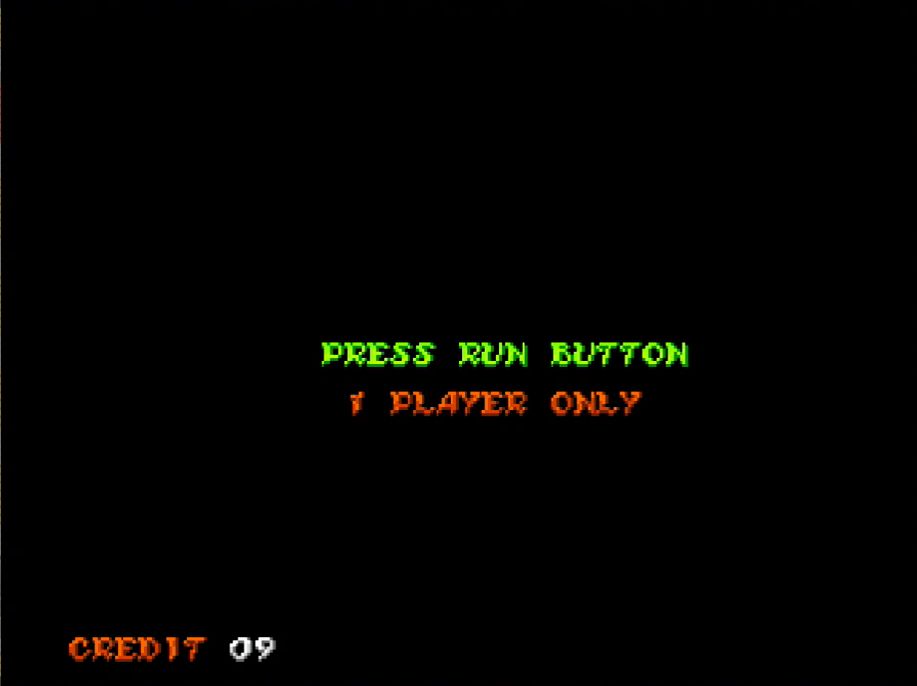

その一例が、PCエンジン版『大魔界村』(NECアベニュー/1990年)です。本作はアーケードからの移植ですが、最初から3クレジットを持った状態でゲームが始まり、スタート時に1クレジットを消費します。残ったクレジットは、「コンティニュー」を実行するごとに1クレジットずつ減る、つまり2回「コンティニュー」することができます。

加えて本作には、隠しコマンドを入力すると最高9クレジット、つまり「コンティニュー」の回数を8回まで増やせる「裏技」もあります。本作と同様に、隠しコマンドでクレジットが増やせる「裏技」は、スーパーファミコン版『グラディウスIII』(コナミ/1990年)やセガサターン版『ダライアス外伝』(タイトー/1995年)などの、アーケードから移植した作品にもあります。

©CAPCOM CO., LTD. 1988, 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

「コンティニュー」を利用したゲームバランスの調整

前回は「コンティニュー」すると特別なパワーアップアイテムが出現し、主人公が最初から強くなった状態で遊べることで、プレイヤーの挑戦意欲を煽る例を紹介しました。これと同様に、「コンティニュー」すると難易度が下がるアイデアも、古くからよく見掛ける感があります。

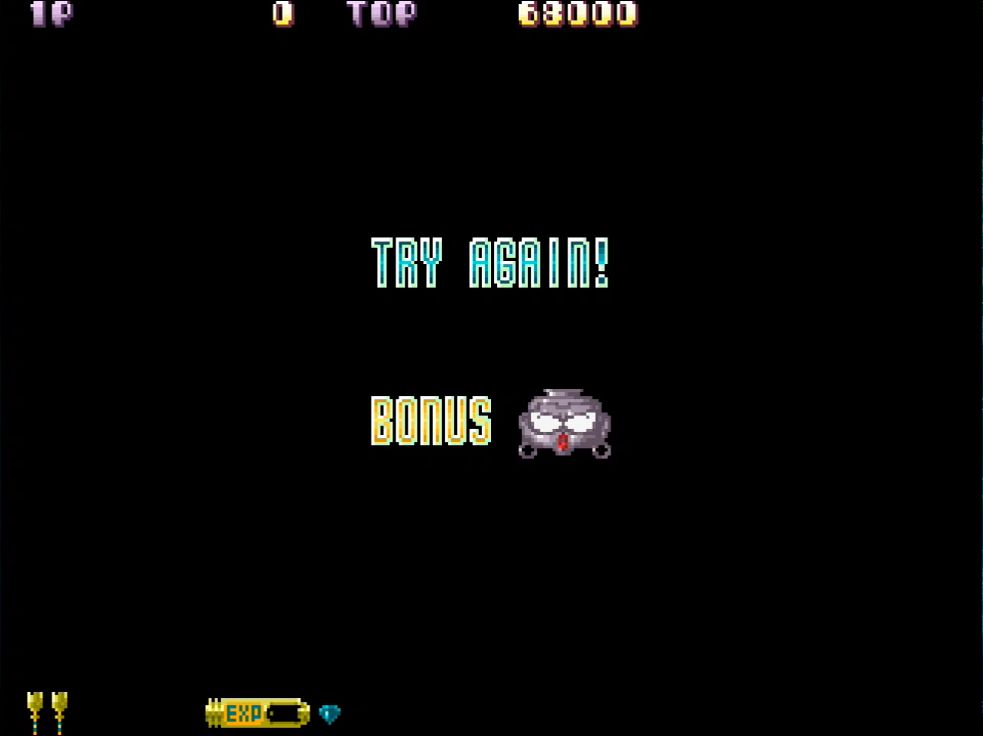

以下の写真は、『ニューマンアスレチックス』(ナムコ/1983年)です。本作では、各競技で「NEED値」以上の成績を収めるとステージクリアとなり、下回った場合は即ゲームオーバーとなりますが、「コンティニュー」すると「NEED値」が前回よりも下がった状態で、失敗した競技に再チャレンジすることができます。

同様に、「コンティニュー」するとクリア条件が易しくなるアイデアは、本作の続編にあたる『マッハブレイカーズ』(ナムコ/1995年)や『デカスリート』(セガ/1996年)など、スポーツをモチーフにしたタイトルによく導入されている感があります。

シューティングゲームの『究極タイガー』(タイトー 開発:東亜プラン/1987年)は、ミスをすると特定の地点に戻ってから「リスタート」するルールになっています。

この「リスタート」方法は数多くのタイトルに見られますが、本作の場合は同じ場所で何度かミスを繰り返すと、さらに1つ前の「リスタート」地点に戻されることがあります。なかなか先に進めずに苦戦するプレイヤーに対し、別の地点から「リスタート」させることで復活するチャンスを与える意図があったと推測されますが、実におもしろいアイデアですね。

NUMAN ATHLETICS™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

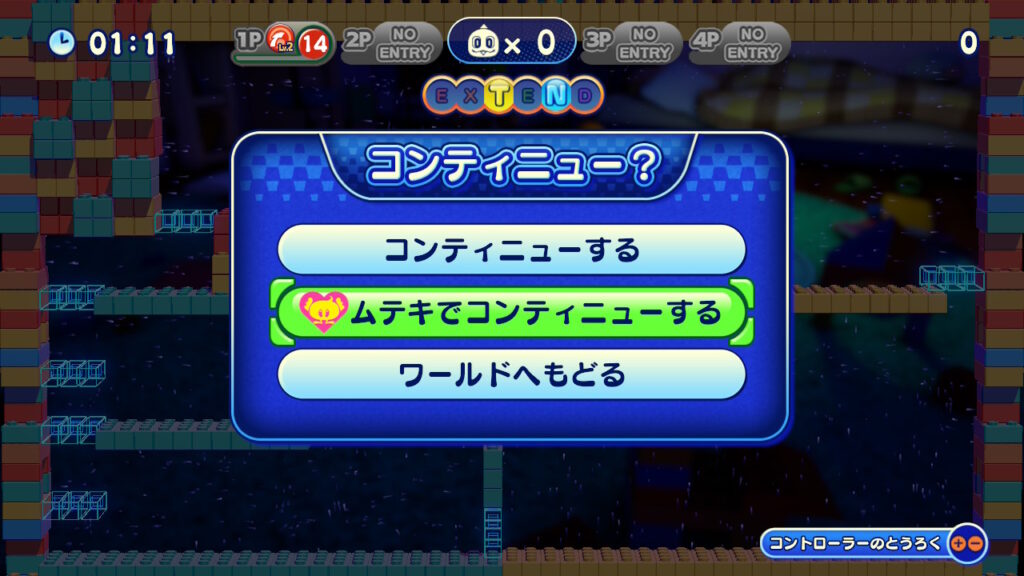

『バブルボブル4 フレンズ』(タイトー/2020年)は、同じステージで3回ゲームオーバーになると、主人公のバブルンがそのステージに限り「無敵」状態になる「ムテキ『コンティニュー』」が新たに選択可能となります。

本作の「コンティニュー」後に難易度を下げるアイデアは、第四十三回の「無敵」で紹介した、『スーパーマリオ3Dランド』(任天堂/2011年)の「『無敵』このは」にもよく似ている感があります。

ほかにも『グラディウスV』(コナミ/2004年)のように、一定の累計プレイ時間に到達するごとに1クレジットずつ増える、つまり誰でも長時間遊べば「コンティニュー」の回数が増え、難易度が下がるよう配慮した例もあります。

© TAITO CORPORATION 1986, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

プレイ内容によって「コンティニュー」条件が変わる独創的なアイデア

ここからは「コンティニュー」の使用条件、あるいは回数が状況によって変化する例をご紹介します。

ファミコン版『ドラゴンバスター』(ナムコ/1987年)は、特定の部屋で待ち受ける敵キャラのルームガーダーを倒すと出現するアイテム、日記帳を持っておくと、ストックした数の分だけ「コンティニュー」することができます。

つまり本作では、プレイヤーが「コンティニュー」の権利を得るためには、ある程度のゲームの腕が求められるわけですね。

同じく、アクションアドベンチャーゲームの『水戸黄門』(サン電子/1987年)も、敵を倒すなどの方法で資金を集め、万屋(よろずや)で日記を購入すると「コンティニュー」が可能となります。

加えて本作では、日記を使用する際に「コンティニュー」ではなく、「日記を見る」のコマンドを選択すると表示されるパスワードを記録しておけば、いつでも最後にプレイしたステージから再開することもできます(※ただし、パワーアップなどのステータスは初期状態に戻ります)。

©1987 BNEI

スーパーファミコン用アクションゲーム『超魔界村』(カプコン/1991年)は、前述の『大魔界村』とは異なり、特定の地点に置かれたアイテム、ドル袋を12個集めるごとに「コンティニュー」の回数が1回増える仕組みになっています。

過去の『魔界村』(カプコン/1985年)シリーズでは、ドル袋は単なる得点アイテムでしたが、本作で新たに「コンティニュー」の回数が増えるメリットを追加したことは、難易度が非常に高いこともあり、とても良いアイデアであったと筆者は思います。

『スーパーパンチアウト』(任天堂/1994年)は、得点が5万点、10万点、15万点…と5万点を獲得するたびに「コンティニュー」の回数が1回ずつ増えます。つまり本作では、第二十回のテーマとしても取り上げた「エクステンド」と同じ要領で、「コンティニュー」をプレイヤーに対する報酬としても利用しているのです。

©CAPCOM CO., LTD. 1991, 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

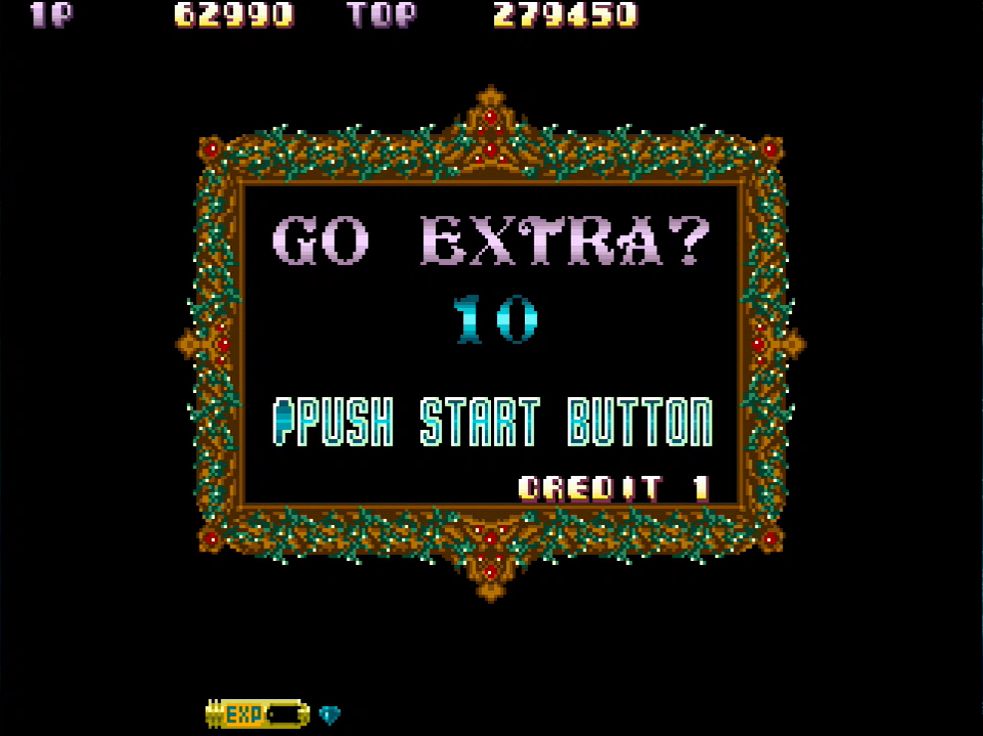

最後に、変わり種の「コンティニュー」システムを導入したタイトルをご紹介しましょう。以下の写真は、アーケード用シューティングゲームの『コットン』(サクセス/1991年)です。

本作は、1回目の「コンティニュー」はゲームオーバーになった地点からゲームが再開しますが、同じステージで2回「コンティニュー」すると、ゲームオーバーになったステージのスタート地点に戻されます。

また2回目の「コンティニュー」直後には、ショットを撃ち込むとアイテムをドロップするキャラクターが必ず出現するのですが、このアイデアは前述の『究極タイガー』と相通じるものがあるかもしれませんね。

さらに本作では、1周クリアするとエンディングを迎えて2周目に突入しますが、2周目をプレイする際には1クレジットの追加が必要となる、極めて珍しいアイデアが導入されています。あくまで筆者独自の調査ですが、2周目突入時にクレジットを追加させる理由は、ゲームセンターがインカム(売上)を稼ぎやすくするためだったようです。

©SEGA/SUCCESS

以上、今回は「コンティニュー」をお送りしましたが、いかがでしたでしょうか?

黎明期の作品には「コンティニュー」自体が存在せず、やがて家庭用では「裏技」として利用され、さらに時代が進むとプレイ内容に応じて条件が変わり、ミスを繰り返すプレイヤーに対しては救済措置としても使われる。そんな「コンティニュー」は、プレイヤーを夢中にさせる仕組み作りの進化や変遷を紐解くうえで、ひとつの指標になっているのではないかと、筆者は本稿を執筆していて改めて思った次第です。

なお「コンティニュー」を利用した「ゲームニクス理論」のくわしい内容は、「ビジネスを変える『ゲームニクス』」の「原則3-B-⑧:コンティニューの仕掛け作り」で解説しています。興味を持たれたかたは、ぜひご一読いただけますと幸いです。

それでは、また次回!