西谷 亮インタビュー Part2

-

- 記事タイトル

- 西谷 亮インタビュー Part2

-

- 公開日

- 2020年01月19日

-

- 記事番号

- 2521

-

- ライター

- IGCCメディア編集部

対戦格闘ゲームの扉を開いた男 中編

対戦格闘ゲームの大ブームを巻き起こした『ストリートファイターII』(1991年/カプコン)。この作品を作り上げたレジェンドのひとりである西谷 亮氏は、しかしカプコン入社前はマイコンにプログラムを入力したことはあるものの、オリジナルゲームの制作経験は皆無だったという。

そんな生粋のゲーマーだった氏が、なぜ入社直後から傑作の数々を物することができたのだろうか……。

その謎に迫るべく「中編」の今回は、西谷氏が最初に携わることになった『ロストワールド』(1988年/カプコン)から『ストII』の開発がスタートするまでのご苦労や試行錯誤をじっくりと語っていただいた。

「対戦格闘ゲームの扉を開いた男 前編」は、こちら。

【聞き手】

大堀康祐(ゲーム文化保存研究所 所長)

【聞き手・資料提供】

石黒憲一(娯楽産業研究家)

わやくちゃでバーンって感じ

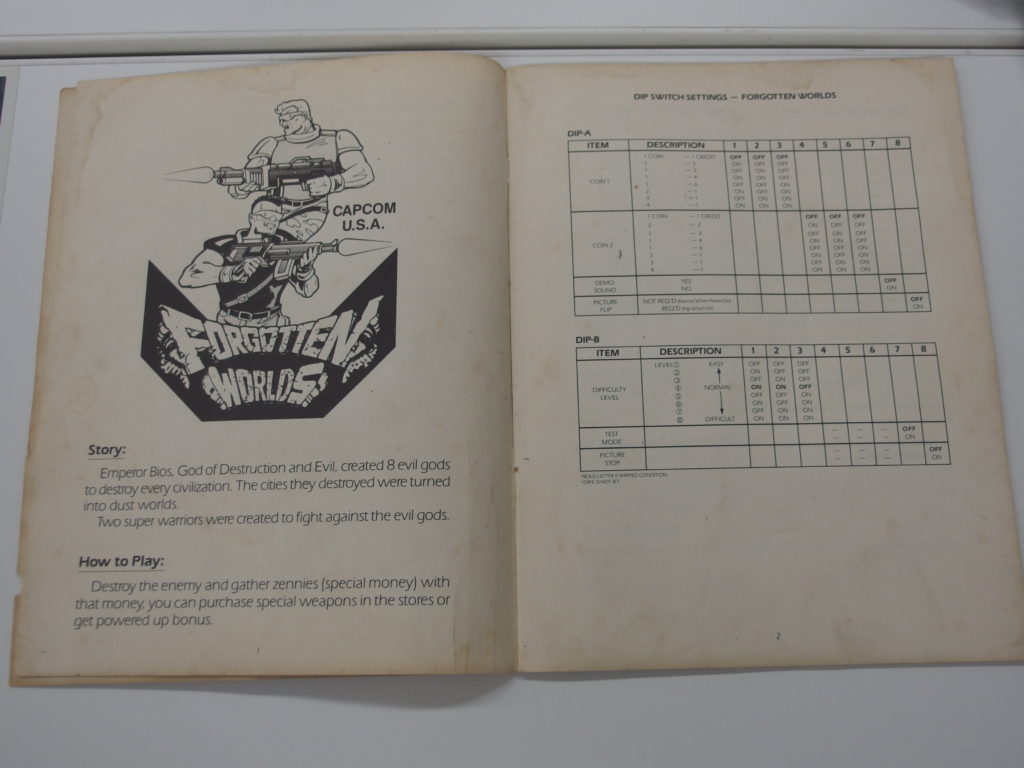

―― 西谷さんがカプコンに入社して最初に携わったタイトルというと『ロストワールド』(1988年/カプコン)ということになりますか。

西谷 そうですね。『ロストワールド』は前身とも言うべきタイトルがあって。当時はシューティングじゃなく、アクションゲームでした。

―― つまり自キャラが空を飛ぶのではなく、地面を走っている……?

西谷 はい。今にして思えば、コナミさんの『魂斗羅』(1987年)とかに近いかな。横に弾を撃つ横スクロール・タイプのものでしたし。

―― 『ロストワールド』は『サイドアーム』(1986年/カプコン)の延長線上にあると思っていたのですが、まったく違うんですね。

西谷 違いますね。ちょうどあの頃は、基板の性能がぐぐっと上がってきた時代だったんですね。で、その『ロストワールド』の前身は、岡本さん(岡本吉起氏)の抱いていたイメージに届かなかった。そこでCPS(カプコンCPシステムの略で、『ロストワールド』から採用された基板)を作るという話になって、これなら岡本さんのいうところの「わやくちゃでバーンって感じのゲームを作るんや!」を実現できる、と。

―― そこからゲームは大きく変わったんですか?

西谷 主人公のグラフィックなどは、そんなに変化はなかったかな。ただ、もっといろいろ派手にできるというので、主人公を空を飛ばそうとか、360°弾を撃てるようにしようとか、結構やりたい放題してますよね(笑)。

―― その「前身」のころから、西谷さんはがっつりとプロジェクトに関わっていたんでしょうか?

西谷 そうです。初期のころからですね。

―― やはりCPSが出るということで燃えましたか? これならばハードウェアの制限とかを気にせずにゲームが作れるとか……。

西谷 うーん。かなりよくなったとは思いますが……ただ、当時はすでに画面を回転・拡大縮小させる機能を持った基板が他社からは出はじめていて……。正直、うらましいなぁとは思いましたけどね(笑)。

―― 『ロストワールド』では、当時、ショップというフィーチャーも目を引きましたが。

西谷 あれは『ファンタジーゾーン』(1986年/セガ)へのリスペクト的な要素ですかね。自機をパワーアップさせる要素は入れたかったのですが、普通にアイテムを拾ってパワーアップというのは捻りがないなぁと思っていて、あれに行き着いた感じです。

―― あと印象的だったのは「サテライト」という存在でした。普通にローリングスイッチを回したときと、そのローリングスイッチを押しながら回したときでは挙動が変わりますよね。

西谷 あれも結構こだわりましたね。普通にやるんだったら、ローリングスイッチを回したらサテライトが自機のまわりをぐるぐる回るという、それだけでいいんですけど……。当時、『R-TYPE』(1987年/アイレム)とか流行っていて、あれもフォースの使い方がかなり凝ってますよね。あんな感じで、せっかくやるなら細かい変化も楽しめて、それを攻略に反映できるような、そんなふうにしたいと思っていました。

―― そして、何といってもグラフィック。

西谷 あれは32メガだったかな。それだけあって、本当にこれを全部埋められるのか、なんて思いながらデザイナーさんが頑張ってくれました。

大堀 デザイナーさんは何名ぐらいいらっしゃったんですか?

西谷 多かったですよ。といっても、もうかなり昔のことですから……。10人いたかな、それぐらいですね。

大堀 キャラもそうですけど、背景の鬼のような描き込みとかすごいですよね。

西谷 当時は、企画もプログラマーも込みで合計10人を切る、なんてプロジェクトが当たり前でしたからね。その時代に10人近くのデザイナーさんにがんがん描いていただいて……ヒットしてよかったです(笑)。

大堀 これでコケたりしたら大変ですもんね(笑)。

―― ああいった背景とかは、ゲームデザインをしている人がデザイナーさんに発注して描いてもらうのですか?

西谷 当時は、話し合いで決めるのが多かったような気がします。ただ『ロストワールド』のときは、私が方眼紙をつなげた馬鹿でかい紙を用意して、そこにおおよそのマップ(地形)を描き込んで、こういった当たり判定にしたいからと伝えて、そうするとデザイナーさんがそこに山とか建物とかを描いてみて、ああこれならいけそうだ、とか。そんな感じの作業の進め方をしていましたね。

―― 敵の配置などは?

西谷 その方眼紙をさらに活用します。デザイナーさんがドット絵にする背景をそこに簡単に描き込んだあと、それを参考にしながら私が敵をどう出そうか考えます。当時は、敵のセットを全部手作業でやってたんですね。それで何となくよさそうな敵の配置ができたら、その座標を割り出してPCに打ち込む、という感じです。

―― 超アナログですね。

大堀 ああ、思い出した。烏山のキャロット(ナムコの直営店)に『ロストワールド』を入れてもらえなくて、線路挟んで反対側にあるタイトーの直営店まで常連みんなで押しかけて遊びまくってたんだ。「何で入れてくれないんですか」って文句言ったら、「だって基板が高いから」って答えが返ってきた(笑)。

石黒 コンパネが特殊だから、入れたがらないゲーセンが多かったのかもしれませんね。

西谷 それは当然ですよね。

―― 割とこのローリングスイッチが壊れやすかった印象がありますが……。

西谷 壊れましたね(笑)。やっぱり企画として「メガクラッシュ」を入れたのが失敗だったかな、と思ってます。あのために、みなさんローリングスイッチをガガッって押しますから。

石黒 『ロストワールド』はアーケードゲームにしては珍しくテレビCMをやっていましたよね。

西谷 ああ、やってましたやってました!

大堀 え、そんなのあったの!?

石黒 1970年~1980年はセガの『ヘッドオン』(1979年/セガ)とか『さむらい』(1980年/セガ)、それからシグマのメダル機とかのCMをやってましたね。90年代は、NEOGEOは家庭用ゲーム機というくくりでやってましたけど、アーケードゲームでいうと、『ロストワールド』が最後だったと思います。

西谷 なるほど。そうだったんですね。

大堀 すごく気になるんですけど、入社一発目からこれほどのおもしろいゲームを作るなんて……カプコンさんには企画の人を育成するような仕組みがあったんですか?

西谷 ないですね。

大堀 即答(笑)。

西谷 かなり自由にやらせてもらってましたね。

大堀 それであんなに完成度の高いゲームを作れるようになっちゃうんだ……。

西谷 あ、でも、何でも作れるわけじゃないですよ。私とかが企画書を書いて、それを岡本さんに見せて、無事ハンコをもらえれば作ることができるようになる。

大堀 ああ、そこで岡本さんが目を光らせてるんですね。

西谷 ただし、ハンコをいただくというのは、何かあったら岡本さんが私たちの尻を拭くってことですから。そんな迷惑はかけられないと、こっちも必死でおもしろいゲームの企画を出すように頑張りましたね。

―― 上司との素晴らしい関係ですね。

西谷 本当の意味で自由になったのは……『ファイナルファイト』(1989年/カプコン)の開発後期あたりになってからですかね。その頃になると、私も他の企画の人も自由にいろいろできるような環境になりました。

―― それは岡本さんのハンコも必要なく?

西谷 そうですね。

石黒 ひとつお聞きしたいのですが、『ロストワールド』の主人公に名前がないのは意図的なんですか?

西谷 そうです、あえてつけませんでした。

石黒 「名無しの超戦士」って呼ばれてましたよね。

西谷 はい。最初、ゲーメストだったかでそういうふうに言い出したんじゃなかったかな。

石黒 名前をつけなかった理由というのは?

西谷 いや、正直に言いますと、すっかり忘れてたんですよ(笑)。で、あるとき「あ、主人公の名前がない」と気づいて。でも面倒だから、このままでいいや!と(笑)。まあ、当時は現在ほどあれこれ主人公キャラに名前や設定やらをつけるような風潮もなかったので……名前はなくてもいいかな、と。

石黒 海外版だと「スーパーウォーリア」って呼び方になってますね(笑)。

西谷 マジですか(笑)! まあ、でもあり得る話ですよね。当時の海外って、チラシの絵とか、自分たちの文化に合わせてやりたい放題してましたから(笑)。外国人の描いた『エリア88』の風間とかすごいですよ。誰の許可を得て、こういう絵柄にしたんだよ!って言いたくなりますもん(笑)。

大堀 アメリカ特有の濃さってありますからね(笑)。

西谷 でも、おかしなもので『魔界村』(1985年/カプコン)とかだと海外のビジュアルは驚くほどカッコいいんですよね。海外ナイズドされて、不気味さがアップしている感じで。

―― 他に『ロストワールド』について、西谷さんに聞きたいことはありますか?

石黒 光学兵器(レーザー)が曲がるじゃないですか。レーザーってまっすぐ進むのが普通なのに……あれはどうしてなんですか?

西谷 ああ、ホーミングレーザーですね。あれは、こういうのをやってみたかった。実は、それだけの理由だったりします(笑)。レーザーがホーミングすると目新しい感じがするじゃないですか。

石黒 レーザーといえば、通称「天帝の熊手レーザー」が個人的にはかなり好きでした。

西谷 あれは、あきまんさん(安田 朗氏)の企画ですね(笑)。天帝関係は、全部あきまんさんが企画しているんですよ。まあ、あれはきついですよね(笑)。一応、ちゃんとよけられますけど。

石黒 あと……(主人公の)棒読みは、全部社員さんなんですか(笑)?

西谷 社員です(笑)。

石黒 でも、あれって実はファンが多いみたいですよ。

西谷 ホントですか!

石黒 ぼくのまわりでは『ロストワールド』と『ストライダー飛竜』(1989年/カプコン)は、みんなで棒読みを真似するのが流行っていました。

西谷 えーマジですか(笑)。あの声をやった人、まだ一人はカプコンに残ってるんじゃなかったかな。

石黒 そうなんですか。

西谷 当時、ちゃんと収録するとか、声優さんにお願いするなんて概念なかったですからね。そのあと、タイトルは忘れちゃったんですけど、アーケードゲームで声優さんを使うことになって収録に立ち会ったら感動しましたもん。声優さんが声を当ててくださると、こんなにすごいことになるんだ、って(笑)。

石黒 でも『ロストワールド』と『ストライダー飛竜』は、あれ以上の声優さんはいないと個人的には思ってますから(笑)。

西谷 ちなみに『ストライダー飛竜』のほうは言語別に声が入っていて、たとえばロシアだったらロシア大使館に行って声を当てられる人を手配して、それでちゃんと収録しているって聞きましたよ。

石黒 あと一つだけ。ピラミッドステージに出てくる花みたいな敵キャラの撃ち込み得点がニューバージョンでなくなったのは何故ですか?

西谷 え、そうでしたっけ? 覚えてないなぁ。

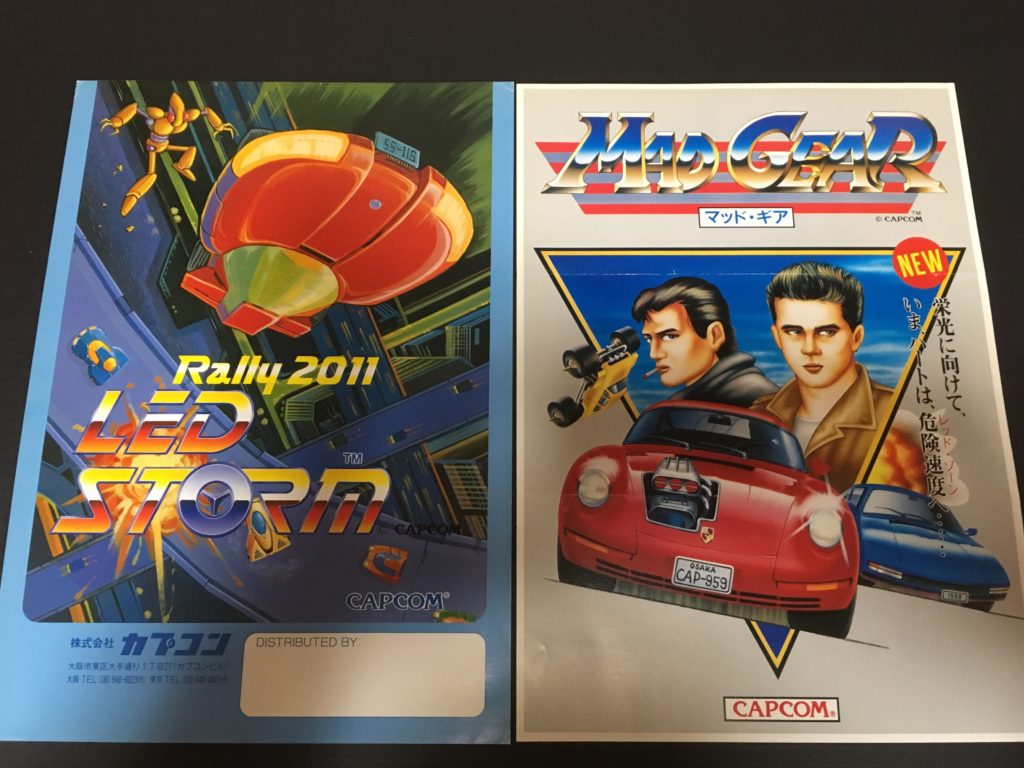

―― さて、話は西谷さんの次の作品に移ります。こちらは『マッドギア』(1989年/カプコン)ということになっていますね。

西谷 『マッドギア』!

大堀 それって『バーニンラバー』(1982年/データイースト)みたいなヤツ?

―― 失礼なこと言わないでください(笑)!

西谷 いや『バーニンラバー』のオマージュですから(笑)。

―― え、そうなんですか!?

西谷 いえいえ、嘘ですけど(笑)。

―― こちらは当初は『レッドストーム(LED STORM)』というタイトルだったと思うんですけど。

西谷 そうですそうです、そんなマイナーな名前、よく知ってますね。あれが最初にあって、でもお蔵入りになったっぽかったんですよ。あ、そういえば海外ではちょっとだけ出荷したって話を聞きましたね。

―― お蔵入りというのは……どうしてでしょう?

西谷 評判が芳しくなくて……。焼き直しってわけではないんでしょうけど、作り直せないかと言われまして。それで私と何人かが、すでに終わったプロジェクトだったものの、もうちょっとおもしろいものにできないか、と手を加えることになりました。

石黒 『ファイナルファイト』の敵組織がマッドギアという名前ですけど、それはこのゲームから取ったんですか?

西谷 そうですね。私を含め、てこ入れに加わった人たちはほぼ全員、そのまま『ファイナルファイト』に移行したので。まあ、深い意味はなくてお遊びって感じですね。

―― そういえば『マッドギア』は家庭用などに移植されていませんね。

西谷 そうなんですよ。まったく移植に縁がなくて。

大堀 それにしても『マッドギア』ってすごい難易度高くなかったですか? 100円入れて、すぐに終わっちゃった記憶ばっかり蘇ってくるんですけど。渋谷で。

西谷 あははは、すみません。

―― 偏見かもしれませんが、『マッドギア』はレースするというよりも、常にジャンプ。何だか弾んでいるようなイメージがあります。

西谷 そうですね、そんな感じでした。そういえば、この『マッドギア』をめちゃくちゃ極めている人がいて、ちょっと前にTwitterでいろいろ質問されたんですけど、すみません忘れてます、みたいな返答しかできなくて(笑)。でも、あんなにマイナーなゲームなのに、そこまでやり込んでもらえて本当にうれしかったですね。

肘打ちしてたら終わんねえじゃん!

―― さて、そういうわけで今回のインタビューのメインのひとつである『ファイナルファイト』についてお伺いすることにします。

大堀 え、今日のインタビューって『ファイナルファイト』がメインなの?

―― それはそうですよ。今年(インタビューの収録は2019年)で30周年ですから。

西谷 そうですね。もうそんなに経つのか、って感じです。

―― 『ファイナルファイト』といえば、初代『ストリートファイター』(1987年/カプコン)の続編として企画された、なんてお話も聞きますが。

西谷 そうですね、当初のタイトルは『ストリートファイター’89』ですからね。ただ、「続編」として作られたかというと、個人的にはそうじゃない気もするんです。あきまんさんや船水さん(船水紀孝氏)と会う機会があって、過去のそういう話もするんですけど、お二人の話を聞いていると、三人とも見解の相違というか、同じゲームを開発していても置かれた立場などによって受け取り方が様々なんだなぁと思うことが多いんですね。

―― ああ、なるほど。

西谷 それで私の見解……なんて偉そうなものじゃないんですけど、個人的には『ダブルドラゴン』(1987年/テクノスジャパン)が発端かな、と思っています。あのゲームって当時、すごいインカム(売り上げ)だったじゃないですか。それで、岡本さんにお小遣いをもらって(笑)、「お前たち、ちょっと『ダブルドラゴン』を調べて来い」って。それで私と竹中(竹中善則氏)がゲーセンに行って遊びまくってきたんですね。

―― 岡本さん太っ腹ですね。

西谷 そうしたら、いきなり竹中が「おい、このゲーム、肘打ちしてたら終わんねえじゃん!」って(笑)。

大堀 いきなり禁断の技、見つけた(笑)。

西谷 それで、ああいったタイプのゲームを作ることになったわけです。

大堀 でも『ダブルドラゴン』から、いきなり『ファイナルファイト』に持っていっちゃうのがすごいよね。

西谷 実を言うと、私、あのタイプのゲームってすごい嫌いだったんですよ(笑)。

大堀 いきなり「ベルトスクロールアクション」を否定ですか(笑)!

―― 「ベルトスクロールアクション」はリアルタイムで、ちゃんと動いてるじゃないですか(笑)!

西谷 (爆笑)。まあ、理由は一応あって。個人的にはゲーム性に乏しいかな、と感じていたんですね。(自分と敵の)軸を合わせるか、ずらすか。そこに集約されていながら、飛びぬけた感じがないというか……そこからもっと展開があるべきじゃないか、と思っていたのが原因なんでしょうね。

―― 軸を合わせたり、ずらしたりと、そういうところにばかりプレイヤーの目が向いてしまうのが嫌ということですか?

西谷 そんな感じですね。それに終始しているイメージというか。もっと広がりがあったほうが絶対にいいと思っていて。それに軸をいちいち合わせるのって面倒くさいじゃないですか(笑)。だから『ファイナルファイト』では基本的に、向こう(敵)から軸を合わせてくるように作ってます。

―― なるほど。

西谷 で、軸を合わせたあとのゲーム性だけで見ると、あとは「前」と「後ろ」だけになっちゃうわけで。その時々の危険度に応じて「前」と「後ろ」とをプレイヤーが制御できるような要素を入れていけば、それなりに遊べるものになるんじゃないか、という読みはありましたね。

―― 最初からそこまで考えられていたのは驚きですね。

西谷 いや、やっぱりあの手のタイプのゲームが嫌で嫌で仕方がなかったので。

大堀 えー、そんなに嫌だったんですか(笑)。

西谷 だからこそ、自分が何が気に入らないんだろうとか、どうすれば自分が納得するものになるんだろうとか、いろいろ考えた結果なんでしょうね。

―― 自キャラの後方へのジャンプが、前方へのそれと比べて若干距離が長く設定されていますが、これはどういった意図から……?

西谷 プログラマーが、結構凝ったことをする人だったんですよ。それで前方、後方、垂直の3種類のジャンプをそれぞれ重力加速度など、いろんなパラメータを変えられるように作っておいてくれたので、ああ、それならいろいろ変えてみようかなと、あれこれ試してみた結果ですね。

―― その結果、後ろジャンプが長いほうがよかったと?

西谷 後ろにジャンプするというのは、プレイヤーからしたら「逃げたい」というときだと思うんですね。その気持ちにちゃんと合わせてあげるためにジャンプのスピードを上げて距離も伸ばした、と。まあ、若干ですけどね。

石黒 ぼくとしては『ファイナルファイト』は敵をまとめて殴れるのがすごくよかったと思ってます。

西谷 それも、当時の私の不満を解消する形で導入したものですね。あのころのアクションゲームって、処理を軽くするためなんですけど、こちらの攻撃が敵に命中すると、そこでヒット(当たり判定)が消えてしまうんです。プログラム的にも、このほうが作るのが楽ですし。でも、個人的には敵がいっぱい出ているときに攻撃判定が消えちゃうのがものすごく不満だったんですよ。

―― 特に「ベルトスクロールアクション」だと、敵がたくさん重なっている場面が多いですからね。

西谷 そうです。それで設計段階から複数の敵に当たるように、なおかつ多段技もできるように、と。具体的に言うと、敵のほうで食らった技を覚えておくようにしてある、という感じですね。

石黒 金塊を乱数にしなかったのは意図的なものなんですか?

西谷 金塊というと……「錬金」のことですよね。

――「錬金」というのは?

西谷 障害物を壊した直後、ごくごく短い規定時間内にレバーかボタンを押すと金塊とか点数の高いアイテムを出せるという技ですね。

―― ああ、聞いたことがあります。ハイスコアを狙うのに不可欠だと。

西谷 そうですね。あれは意図的に組み込んだものです。ずばり言ってしまうと、『ワンダーボーイ モンスターランド』(1987年/セガ 開発:ウエストン)のリスペクトです(笑)。

石黒 ああ、そこまで考えてのものだったんですね(笑)。

西谷 そうなんですよ。でも、あそこまでみんな必死にプレイしてくれるとは思ってなくてビックリしました(笑)。

大堀 『ファイナルファイト』も最初、すごく難しく感じたなぁ。

―― 勘所というか、セオリーみたいなものがわからないと、やたら難しく感じますね。

西谷 あははは、そうですね。私も1コインクリアできてないですもの(笑)。敵も軸を合わせてがんがん攻めてきますし。

―― プレイヤーからの反応はどうでしたか?

西谷 このゲームはアメリカでもロケテストしたんですよ。それでおもしろいなぁと思ったのが、日本人って割と慎重に進んでいくじゃないですか。危険を冒さず、100円でどこまで進めるのかという目線で遊ぶというか。でもアメリカ人って後先を考えずにがんがん前へ進んでいく。しかもメガクラッシュとかも使いまくって、体力もごりごり減っていく(笑)。

―― 細かいことを気にしない遊び方ですね(笑)。

西谷 大体、1プレイ25セントでプレイできるんですけど、25セント分、自分で楽しめたと思えば、それで満足してくれる風潮がありますね。

石黒 外国人といえば、がんがん乱入してくる感じですよね。アップライトの筐体で遊んでいる見ず知らずの人にも遠慮なく乱入してくる。

西谷 そうですね。日本みたいな向かい合わせの筐体じゃなく、隣同士で遊ぶほうが好きだと聞いたことがあります。対戦相手が筐体の向こう側にいると顔が見えないので、逆にトラブルになってしまうこともあるんだとか。

―― そういえば、『ファイナルファイト』は『ロストワールド』よりもかなりROMの容量が少ないと聞きましたが。

西谷 そうなんですよ。当時は、世界中のROMが高騰してましてね……。

―― それはファミコンのブームが関係していたんですか?

西谷 任天堂さんがファミコンブームに対応するために押さえていたってウワサもありましたね。そんなこともあって、岡本さんから「お前ら、16メガでやれ」と(笑)。

―― さすがの岡本さんでもお手上げですか……。

西谷 あれは悲しかったですね(笑)。特にあきまんさんがすごくガッカリしていて。もっとキャラを動かしたいって残念がってました。メモリが潤沢だった『ロストワールド』のあとだけに、そのギャップはきつかったと思います。

―― というか、『ロストワールド』のメモリがすごすぎたのかもしれませんね。ステージが進むとどんどん新しい雑魚敵が出るし、背景の使いまわしもないし。何でこんなにリッチなんだと、当時ビックリしましたから。

西谷 あははは、そうですね(笑)。

石黒 でも『ロストワールド』の容量の1/4というのはきついですよ。

西谷 だからこそ、いろいろ工夫してる点もあるんですけどね。

石黒 敵の捨てたガムを拾って体力を回復するのも……。

西谷 あれもわざわざオブジェクト(スプライト)で作ったものなので、せっかくだから拾えるようにしようと。そうしたらプログラマーが「えー、やるの? ホントに食っちゃうの!?」って、すごく嫌そうな顔をしてたのを今でもよく覚えてますね。得点が42,910点なのは、私の誕生日(昭和42年9月10日)からです(笑)。

―― 容量がないとのお話を聞きますが、エンディングの絵とか結構豪華ですよね。

西谷 あれはですね、ひょんなところから容量が見つかってできることになったんです。

大堀 ひょんなところ、って(笑)。

西谷 当時、ROMの中身って可視化するために、大きな紙を使ってみんなで共有していたんです。台紙があって、キャラを描いたらそれを次々台紙に貼っていって、あとどれぐらい容量が残っているのかをわかるようにしていたわけです。

―― 超アナログですね。

西谷 当時は、そういうツールとかありませんでしたからね。それで台紙は何枚かあったんですけど、そのうちの1枚を間違って机の裏に落としてしまったまま、誰も気づかなかった(笑)。それが最後の最後に発見されて、「おい、まだ1枚分、容量があるよ!」となって(笑)。それでエンディングの絵が出せることになったんです。

―― コンティニューのダイナマイトが爆発しそうになる絵は?

西谷 容量がないくせに、台紙が見つかる前から絵が準備されていましたね。というのも、あれは絶対にやりたかったことだからなんです。

―― どういった理由から?

西谷 コンティニュー画面の訴求力とでも言えばいいんでしょうかね。当時、そういうところに凝っているゲームが出はじめていて、実際そういうのを見るとお金を入れてみようかなという気持ちになるんですよ。最初にそう思ったのは……『R-TYPE』のコンティニュー画面かな。

―― あのでかい数字が!

西谷 あれぐらいだった、おおっ?と思うぐらいなんですけど、たとえば『ワイルドファング』(1989年/テクモ)になると、コンティニューしないと敵に食われちゃう(笑)。あのインパクトはすごくて、これはお金入れないと!と思うんですよ(笑)。

―― なるほど。クリエイターとなったあとも、いろいろな他社のゲームにも影響を受けているんですね。

西谷 ええ。まあ、そういうふうに思っていたので、『ファイナルファイト』では容量を割いてでも何かプレイヤーに訴えかけるような要素は入れないといけないな、と。

大堀 『ファイナルファイト』は、どれぐらいの期間で作ったんですか?

西谷 あれは……当時のカプコンでは珍しく、納期を守ったんじゃないかな(笑)。

石黒 タイトルが『ストリートファイター’89』のときは「CPシステム第八弾」と広告されていたんですけど、実際『ファイナルファイト』となってリリースされたときは「CPシステム第七弾」でしたから、予定よりは早くアップしたような印象がありますね。

西谷 確か……開発期間は一年ぐらいだったかなぁ。

石黒 そういう見方をすると『バース オペレーションサンダーストーム』(1992年/カプコン)は結構締め切りを破った感がありますね(笑)。

西谷 そうですね、鋭いなぁ(笑)。

―― クリエイターとなってからも他社のゲームを意識なさっていることは伺ったのですが、ゲーム以外の分野から影響を受けることはありましたか?

西谷 映画は、なるべく観るようにしてましたね。当時の辻本社長(現・カプコン会長)からは「ゲームを作る前にプレゼン資料を作れ」と言われていて……。

―― つまり、辻本社長もそういった企画資料をご覧になってチェックしていたと?

西谷 うーーーーん、どうですかね(笑)。企画書について、特に何か言われたことはないですね。で、そのとき「映画を観て参考にしろ」とも言われていましたので、いろんな映画の場面をつなぎ合わせて……確か3分ぐらいの長さだったかな、そういうプロモーションムービーみたいのを作りました。

―― それは『ファイナルファイト』のプロモーションムービー的な?

西谷 そうです。まあ、こんな感じのイメージですよ、といった内容ですね。

他にも手掛けたベルトスクロールアクションが……?

―― さて、こうして作られた『ファイナルファイト』は大ヒットを記録して、「ベルトスクロールアクションならカプコン!」という感じになっていったわけですが……。これ以降、西谷さんはこのタイプのゲームを作られていないようですが……。

西谷 実はですね、間接的に関わったタイトルがいくつかあるんですよ!

―― おお、それは初耳です!

西谷 ひとつは『パニッシャー』(1993年/カプコン)。試作で出来てきたので、見てくれと頼まれて。それで遊んでみたんですけど、今ひとつ出来がよくなくてダメ出しして……。それでも最終的にはそれなりにまともなゲームになったんじゃないかな、とは思っています。

―― 他には?

西谷 『キャプテンコマンドー』(1991年/カプコン)の2面ボスですね。これは企画書を書き、調整もしました。『ファイナルファイト』もそうですが、インカム的な事情で2面(ステージ2)くらいに山場がないといけないんですよね。ちょっと強めのボスですみません(笑)。それから……。

―― え、まだあるんですか

西谷 最後は『エイリアンVSプレデター』(1994年/カプコン)です。こちらは結構関わってます。

―― おおっ! あの名作にも!

西谷 これも途中から関わったのですけど、そのときは極めて普通の出来だったんですね。せっかく人間だけじゃなくプレデターとかでもプレイできるのに、ただの『ファイナルファイト』といった感じでしかなくて、これは非常にもったいないな、と。

―― 飛び道具が入ったのは……?

西谷 私が入る前から一応はありましたけど、あまり使えなかった。そういうこともあって、大々的に改造してくれと言われてテコ入れしましたね。やれることは何でもやれちゃうゲームにしてみました。

石黒 あのタイプのゲームの中で、今でも一番おもしろいと言う人も少なくないですよね。

西谷 ありがとうございます。

大堀 この『エイリアンVSプレデター』には、どれぐらいの期間、関わったんですか?

西谷 三ヶ月ぐらい、ですね。その期間、とにかくすべてを再調整した感じです。

ついに『ストII』の開発がスタート!

―― さて、その後、西谷さんはついに『ストリートファイターII』(1991年/カプコン)に着手することになるわけですが……。

西谷 はい、そうですね。

―― 西谷さんは初代の『ストリートファイター』(1987年/カプコン)については、どのような感想を持っていましたか?

西谷 私、プレイヤーとしてはかなりワガママというか、好き嫌いが激しいタイプだと思うんですね。

―― でも、そういった些細なことでも妥協できないからこそ、細部まで作り込むタイプのゲームデザイナーとなったのだと思いますが……。

西谷 まあ、そうかもしれませんが……そういうワガママな視点から見ると、初代の『ストリートファイター』はかなり苦手な部類のゲームだったんですね(笑)。

―― たとえば、どういったあたりが?

西谷 操作性とか、かなりきついですよね。パンチのほうはボタンを叩いたときの圧力を見ているので仕方ない部分もあるんですけど、ジャンプとかかなりぎこちないですし。何だか気持ちよくないかな、と。

大堀 初代の重い感じの操作性とか、狙ったものなんですか?

西谷 これは私の想像なんですけど、ゲームを作り慣れていないプログラマーだったことも関係しているんじゃないかなと思います。そのプログラマーさんは、システム系のお仕事ばかりしていた方で、「ダブルKO」の概念がよくわからないと言われて、私が一緒にゲームセンターに行って、こういうことですって他のゲームをプレイしながら説明したこともあるぐらいで……。

大堀 そんなことがあったんですか。

石黒 ただ、あの時代……大きなキャラをきれいに動かすノウハウってどこのメーカーでも、まだなかったと思うんですね。だから仕方ない部分もあるような気もします。

西谷 そうですね。そのとおりだと思います。前例がない状態で何かを作り出すのは並大抵の苦労ではないので。

大堀 でも、西谷さんは自分なりの理想があって、そこを飛び越えたいと思っていたわけですよね。

西谷 そうです。やっぱり、自分が気持ちよくないと感じた部分は何とかしたいなぁと思いました。

石黒 話がちょっと逸れちゃうんですけど、ぼくは『ストリートファイターII』を見て、最初に思い出したのが『ゲットスター』(1986年/東亜プラン)だったんです。

西谷 『ゲットスター』! あれ、いいゲームですよね。

石黒 ぼくと西谷さんってたぶん通っていたゲームセンターがかぶっていて、そのせいか『ゲットスター』のハイスコアで「NIN」というスコアネームが登録されているのを見たことがあるんです。確か、全一(ハイスコア全国一位のこと)取ってますよね?

西谷 取ってます。よく知ってますね(笑)。

石黒 それで『ストII』の誕生に少なからず『ゲットスター』の影響があるのかなって、ずっと思ってたんです。特に操作感やボス戦とか。

西谷 あると思いますよ。

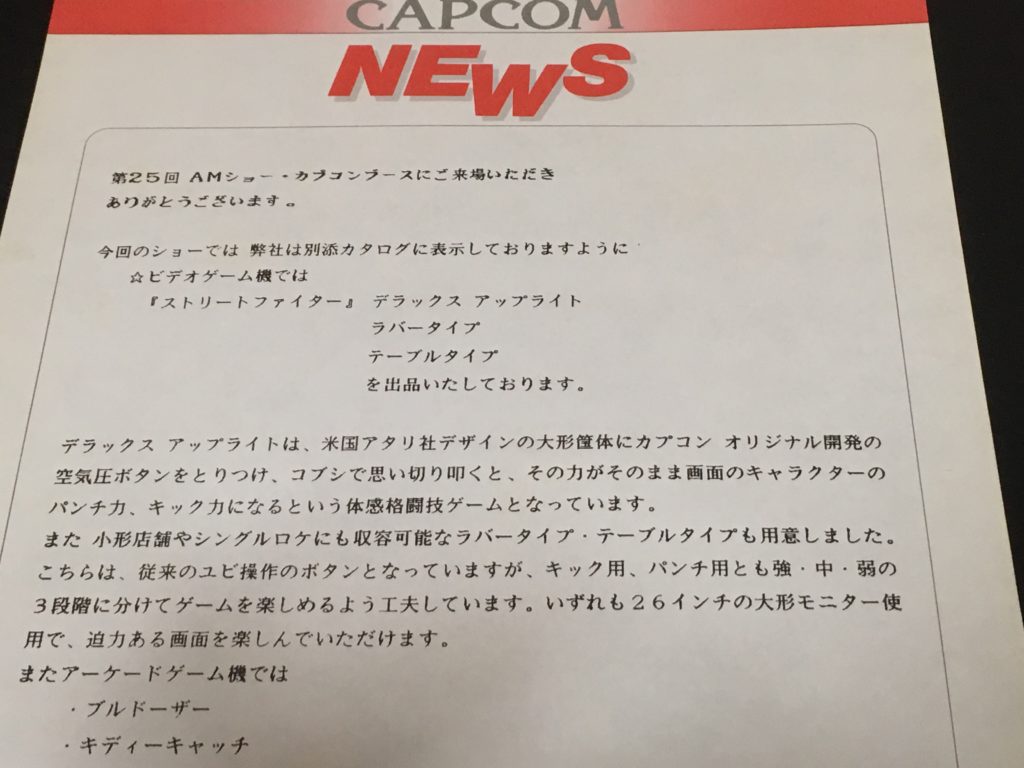

―― 初代の『ストリートファイター』の筐体は海外で作られたって話もありますが。

西谷 あ、それ私、知らないんですよ。

石黒 初期稼動の筐体は、ATARI製みたいですね。普及した筐体は日本のアートワークなのか、異なる2種類のデザインの筐体が並んで設置されていた時期もありました。工場のせいなのかもしれない。ボタンの色や配置も違ってましたね。

西谷 おお、そうだったんですか。

大堀 初代の『ストリートファイター』は、当時、すごいやり込んでいる人がいて、プレイしすぎて骨折したって話も聞いたことあるよ。

―― 骨折!

石黒 ぼくもめちゃくちゃハマってました。

西谷 私がプレイしてたのは開発バージョンで、その頃はベニヤ板を丸く切り抜いたものを重ねて作ったボタンだったため、表面がケバケバしてたんですよ。だから、思い切り強く叩いていると、そのうち手の皮がだんだん擦り剥けてきて大変でしたね。

―― ああ、開発中から初代をご覧になっていたんですね。

西谷 はい。私とあきまんさんが、あるとき岡本さんから「こんなの作ってるんで、ちょっと見てみ?」と連れていかれて、散々遊んで手がボロボロになったという(笑)。

―― その『ストリートファイター』の続編を、なぜ担当することになったのでしょう?

西谷 あれは……どうしてだったんだろう。

―― 先ほどお伺いしたように、初代を作っていた部署と西谷さんの所属していた部署は、確か違うはずですよね?

西谷 そうですね、違います。

―― 別の部署の作ったタイトルの続編を担当するというのは、カプコンさんではよくあることだったんですか?

西谷 いえ、当時でも相当珍しかったと思います。たぶん、そういう前例はなかったんじゃないかな。

―― 非常に不思議な感じがします。

西谷 さっきもお話をしましたけど、海外で『ファイナルファイト』を遊んでいるプレイヤーの調査をしていたとき、初代『ストリートファイター』が海外でどのように遊ばれているのかも調べていたんですよ。当時、日本では初代で対戦をしている人は皆無といっていいほど少なかったんですけど、海外ではよく遊ばれていて、そういうことから「こういうタイプのゲームを作ってくれ」というオファーは来ていましたね。

―― では、発端は海外だったと。

西谷 そういうことが頭にあって、ちょうど『ファイナルファイト』も終わって安田さんも手が空いたので、じゃあやりましょう!ってことになったんだと記憶してます。

―― 『ストII』の開発がはじまったころ、まだ初代を作った西山さんはカプコンにおいでだったのでしょうか?

西谷 はい、おいでだったと思います。そのことが影響しているのかわかりませんが、この前、安田さんに聞いた話だと、続編を作るとき「リュウ」を出さないみたいなことになりかけていたとか。ただ、プレイヤーからすると、それは寂しいということで、前作の主人公のリュウとケンの両方、出すことになりました。

―― 引き継ぐといえば、初代にも6ボタンのコンパネがありましたよね。

西谷 ええ。それだけじゃなく、どこかの工場で見たと思ったんですけど、空圧の6ボタンのコンパネも試作だったのかわかりませんが、存在していて。

―― え、普通のボタンではなく、圧力センサーを搭載した6ボタンのコンパネがあったんですか……!

西谷 これ、すげえな!って思ったんですけど、実用化は……しなかったのかな。まあ、むちゃくちゃコストかかりますから。その後、『ストII』でもお馴染みの普通の6ボタンのコンパネが作られた、と言う流れですね。これはアップライトのでかい筐体を入れられない、比較的小さなロケーション用だったと思います。

石黒 あ、でもアメリカで圧力センサーを使った6ボタンの初代『ストリートファイター』があったという話は聞いたことがあるような気がします。

西谷 そうすると、少数ながら出荷があったのかもしれませんね。

―― 通常のボタンであっても、6つも使ったゲームというのは、作るのに度胸が必要なのかな、と思うんですが……。

西谷 絶対に度胸は必要ですね。でも私は『ロストワールド』でその道を通ってきてるので、あんまり気にしませんでした(笑)。とはいえ、やっぱり最初のうちは営業とかからはすごい反対されましたよ。まあ、当たり前ですよね。当時、ボタンが多いゲームといっても、せいぜい3個とかいう時代ですし。でも、元となったゲームから減らしちゃうのも何ですよね。なので、ちゃんと6つのボタンを使い分けると決めて、強行に押し通しました。

―― 6つは多いから4つにしよう、というような折衷案は出なかったんですか?

西谷 いや、それだと中途半端になっちゃうんで。減らすなら2個でしょう(笑)。

―― ボタンが2個の『ストII』! 見てみたい気がします。

次回予告

『ストII』の開発がついにスタート。しかし完成までの道のりは遠く険しいものだったという。次回「後編」は今回の続きのみならず、『ストII’』、そしてスーパーファミコン版『ストII』についても言及していただいた。

乞うご期待!

西谷 亮

1967年東京生まれ。

1986年株式会社カプコン入社。

業務用ビデオゲームソフトの企画職として『ストリートファイターII』『ストリートファイターII’』の開発に携わる。

カプコン在籍時には、『ロストワールド』『ファイナルファイト』『X-MEN』などの企画も担当。

1995年株式会社カプコンを退社。

同年株式会社アリカを設立、代表取締役社長に就任。 代表作は『ストリートファイターEX』シリーズ、『EVER BLUE』シリーズなど。