見城こうじが訊く ハイスコアラー、お気に入りの一作を大いに語る 第二回「闘いの挽歌」前編

石井ぜんじ氏 インタビュー

一本のゲームに絞って、当時遊び込んだ、もしくは今なおプレイし続けているプレイヤーの話をお聞きすることで、そのゲームを深く掘り下げるとともに、昔のゲームセンター事情も振り返っていく企画、第二回目となる今回は『闘いの挽歌』(1986年/カプコン)です。元「ゲーメスト」編集長として知られるゲームライターの石井ぜんじさんにお話をお伺いしました。

【聞き手】

見城こうじ

石井ぜんじ氏のゲームプレイヤーとしての歩み

―― 石井ぜんじさんといえば、アーケードゲーム誌「ゲーメスト」の元編集長であり、各種ゲーム誌のハイスコアコーナーにおいて、さまざまなタイトルでトップ争いをされてきたプレイヤーとしてもその名が知られています。

今回、取り上げるタイトルは、石井さんが当時遊び込まれたというカプコンの『闘いの挽歌』です。このゲームについて振り返ることで、対戦格闘ゲーム前史といいましょうか、80年代の格闘系ゲーム、剣術系ゲームの系譜について考察していければと考えています。

まず『闘いの挽歌』のお話の前に、主に学生時代に石井さんがどのようにゲームと関わってこられたか、聞かせていただけますでしょうか?

石井 ぼくは当時からずっと神奈川県の小田原に住んでいます。『スペースインベーダ―』(1978年/タイトー)との出会いは中学2,3年生のころでしたが、正直それほどは興味を持っていませんでした。ただ、その前後の時期にも一応ゲームというものは見ていて、そこそこ遊んだりもしたんですけど、まあお金もないし……という感じでした。

本格的にゲームを始めたのは高校2年から3年ぐらいで、やり込んで、いい点数を出そうってハッキリ意識し始めたのは『ゼビウス』(1983年/ナムコ)の前後辺りからだと思います。

―― 1982~83年ですね。どんなお店に通われていたのでしょうか?

石井 そのころ、小田原にもぼくのようなゲーム好きが集まり始めていて、「志澤」というデパートの屋上にナムコのゲームコーナーがあったのですが、そこがとてもいいロケーションでした。小学生から高校生ぐらいまでが集まってゲームをやっていて……そこが自分の原点ですね。

―― ナムコ直営店舗に「ナムコランド」というブランドがありますね。それでしょうか?

石井 そうです。当時を思い返すと、今とは比べ物にならないほど単一の価値観が支配的だった時代で、今ほど自由なサブカルも許されてなかったですよね。あと、パワハラなんてことも最近になってようやく問題視されるようになってきたけど、あのころは年功序列の考えかたも強かった。

ぼくはそういうのが当時から嫌だったんですけど、この「ナムコランド」へ来ると年下でもとんでもなくゲームがうまい子もいたりして、年齢関係なくみんなでゲームを楽しんでいたんです。「この場所をみんなで守る」的な雰囲気が築かれていて、すごくよかったです。

―― 好きな時間にお店に集まって、ゲームを楽しむのはもちろんですが、いろんな年齢の人と雑談したり、雑記帳に書き込んだり……。ゲームセンターにはそういうよさがありますよね。

石井 地元にはほかにもゲームセンターはあって、暗くて雰囲気の悪いゲームセンターも多かったんですけど、そういうお店にも割と出入りしていました。謎のアングラっぽいゲームがいっぱい入っていたので。

―― ぼくらみんな、当時はコピーゲームも含めて何でも遊んでましたよね。

石井 地元は『ドンキーコング』(1981年/任天堂)よりも、コピー品の『クレイジーコング』のほうが多かったと思います(笑)。

―― 当時のゲームセンターあるあるですね。

石井 あのころ、ゲームファンの多くはそう感じていたと思うんですけど、ナムコのゲームがすごくよくて、「ナムコランド」の雰囲気もよかったので、ナムコという会社のステイタスはとても高かったんですよね。

それで大学に通い始めた時期に、通学路や近隣にあるナムコ直営店にも一度は行ってみようって思い始めて、そのときに「大船キャロットハウス」にも行くようになりました。

ミニコミ誌の制作、ゲームサークルへの参加

―― 大船で石井さんは「ECM」というゲームサークルに参加されていました。ハイスコアラーの集まりとして有名でしたが、どのようにして始まったのですか?

石井 会長が「あぱぱ野村」という人でした。彼が「ほかの地域でも最近みんなゲームサークルを作っているらしいから、大船でも作ろう!」と言い出して始まったんですけど、「ECM」というのは適当につけた名前なんですよ(笑)。

―― ECMとは何の略だったのでしょうか?

石井 いわゆるビックリマーク、「エクスクラメーションマーク(!)」の略です。「ジャミング」の意味のECM(Electronic Counter Measures)ではないって、当時しきりに強調していました(笑)。

―― どんな活動をされていたのですか?

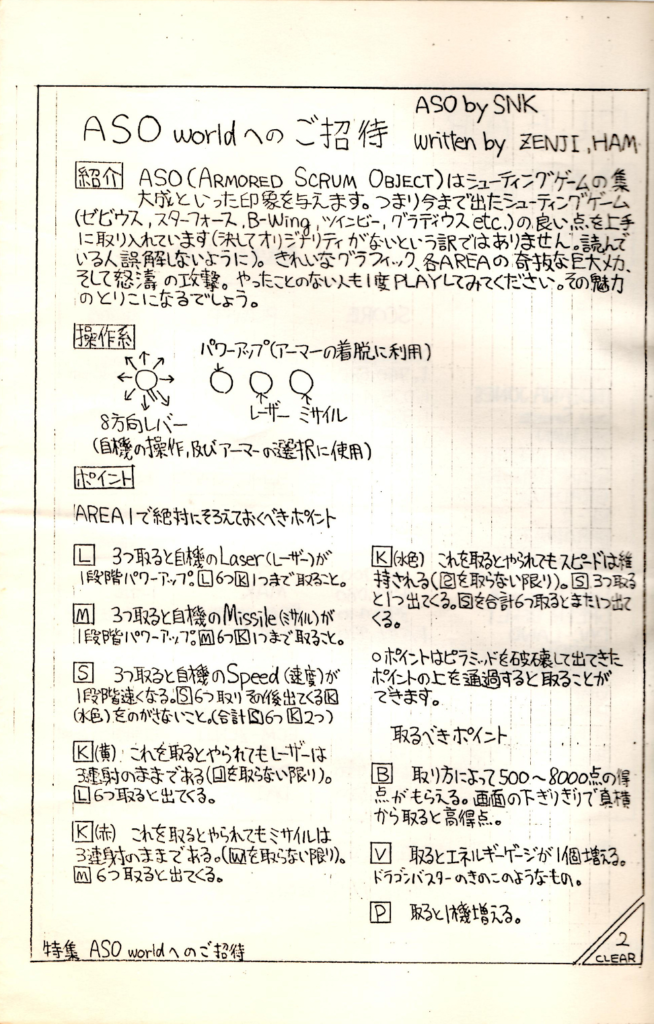

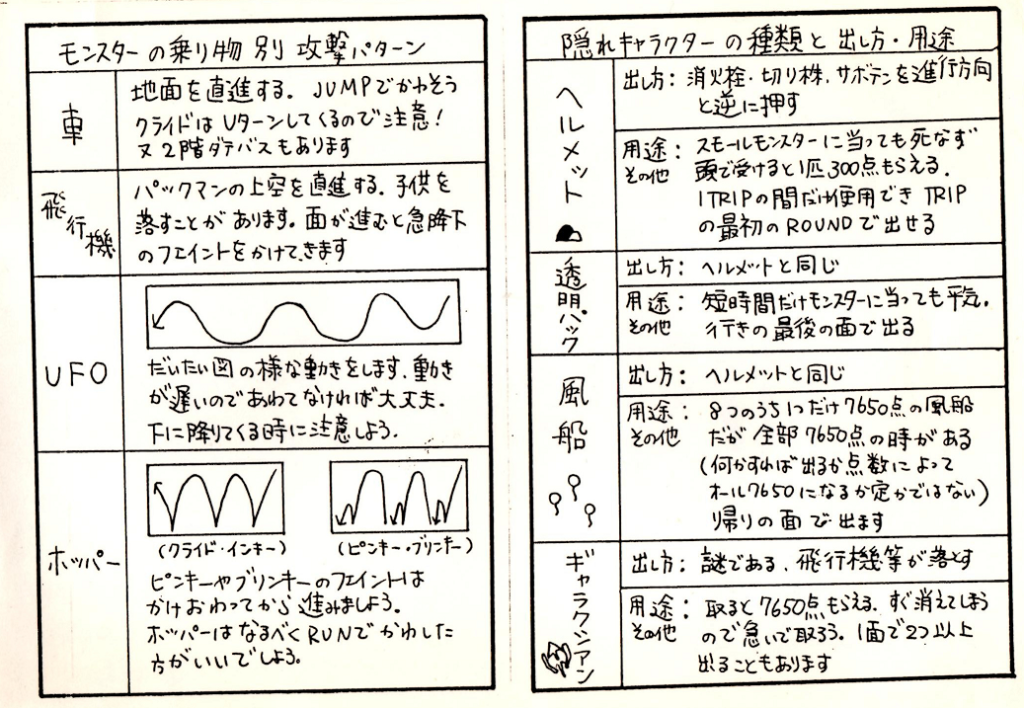

石井 ハイスコアを出して雑誌に名前を載せるほかには、ミニコミ誌を作っていました。個人的には、大船へ来る前の小田原時代から作っていたのですが。

―― 内容は攻略系ですか?

石井 そうですね。ただ、定期的にちゃんと出したわけでもないし、長く続いたものでもなかったですね。でも、そこで文章を書いていたことが、後のゲーム雑誌での攻略ライターにつながっていったところはあると思います。

―― 当時は多くのライターさんが商業誌デビュー以前に、ミニコミ誌でゲーム攻略を書かれていましたね。

石井 当時のゲームって3分間で終わらせる難易度になっていて、小さな子がプレイしてもすぐ終わっちゃうから、「こういう風にプレイすれば長く続くよ」って言いたくなるじゃないですか。それをわかりやすく文章にまとめて、こっそり仲間内で配ったり、店員と仲がよかったらそれをお店に置いてもらったり……というのがスタートだったと思います。

それによって、1ゲーム当たりのプレイ時間は長くなるわけですけど、すぐ終わってしまうようだと、その人はゲームセンターに来なくなっちゃうし、ゲーム台もお金が入らなくてすぐ撤去されてしまう。そういうことをぼくは目の当たりにしていたんですよ。

だから、自分たちのやっていることはけっしてインカム(売り上げ)を下げる行為ではないという認識をしていたし、逆に上げたいという目的意識があってやっていました。それはゲーメスト編集部に入っても変わらなかったです。

―― 攻略記事についての議論はいろいろありました。石井さんのお話とは逆の事象になってしまうのですが、IGCCの所長でもある大堀康祐(うる星あんず)氏をはじめとする凄腕プレイヤーが『ゼビウス』であっという間に一千万点を出して、その攻略法もミニコミ誌や「マイコンBASICマガジン」の記事で周知のものとなり、作者の遠藤雅伸さんは「こんな長時間遊べるゲームを作ってどうするの」と上から怒られたと聞きます。

石井 ぼくも当時は『ゼビウス』で平気で6時間とか遊んでいましたけど、そこまで行っちゃうのはたしかに問題だったとは思います。

でも、これはマジメに言っていいと思うんですけど、80年代にヒットしたゲームで、うまい人が長時間プレイできないものってほとんどないと思うんです。うまい人だってそこへ行くまでに苦労してるわけですし、よほど簡単なゲームは別として、長時間プレイって何だかんだで限られた人しかできないですよね。お店で基板の値段の2倍3倍が償却できないということはたぶんないと思うんです。

―― たしかに、80年代の大ヒットゲームの一つにセガ版の『テトリス』(1988年)がありますが、あれもループゲームで、うまい人は無限に遊び続けられました。

石井 ぼくはよく言ってるのですが、セガの『テトリス』は難易度設定を間違えたからあれだけ売れたんだと思っています。

―― どう間違えたということですか?

石井 思ったよりも易しかったということです。あれは落下速度が最高速になるともう対応するのは無理だろうという想定で発売したと思うんですけど、実際には終わらない人が出てきた。それを見てみんな遊び続けたというところもあるのではないでしょうか。

それを裏付ける例として、その後に出た続編の『ブロクシード』(1989年/セガ)が売れなかったんですけど、難し過ぎて絶対に終わってしまうことがその理由だったと思うんです。

―― 結局、幅広い層に遊んでもらわないといけないわけですからね。

石井 だからといって『ゼビウス』のように6時間もされちゃ困るので、エンディングを設けて最長時間を制限するというのは当然の流れだったと思います。

―― 80年代前半ぐらいのゲームの多くはエンディングがないから「一千万点到達」とか「カウンターストップ」が上級プレイヤーの目安になっていました。それしか最終目標に設定しようがなかったというか。

石井 でも、あれは当然の流れだったと思うんですよ。昔のゲームは実力があったら長く遊べて当然という“哲学”が裏にあったんです。

多くのゲームがタイマー制だった時代に、「ブロック崩し」や『スペースインベーダー』で残機がなくならない限り終わらないゲームが生まれて、それがヒットしたという歴史を考えると、プレイヤー側からすれば「うまいんだから終わらなくて当然」となるのは、必然の流れだと思うんです。

―― プレイヤーにとって長時間プレイはステイタスになっていたわけですね。

石井 だけど、それじゃまずいだろうっていうゲーム的な縛りが後から入ってきた形ですよね。

―― 80年代前半ぐらいまでは、作り手側もわかってなくて、極端な例で『ギャプラス』(1984年/ナムコ)に至っては、数日かかってもカウンターストップできないみたいなことにもなっていました。それが80年代後半ぐらいからエンディングが設けられたり、せいぜい2ループでゲーム終了のような仕組みが生まれたりして、徐々にバランスが取られていった感じですね。

石井 その一方で、やっぱり「3分で終われ」という理屈がまかり通っていたことが問題だったと思うんです。少なくとも地方のゲームセンターではあり得ない。

―― 私もその少し後から開発者をやっていたのでわかるのですが、現場ではどうしてもそういう話は出ますね。アーケードゲームは、ずっとその葛藤というかせめぎ合いの中で作られて、遊ばれてきたところがあると思います。ただ、石井さんのおっしゃることもよくわかります。

石井 今だったらオンラインでデータを取るようなことができますが、当時はインカムしか説得材料がないので、なぜそれ(3分で終わるようなゲーム)がダメなのか説明するのが難しかった気がしますね。

……ちょっと話が脱線しましたかね。その気になれば永久に脱線し続けてしまう気がします(笑)。

カプコンに注目、そしてゲーメスト編集部へ

―― 石井さんが「ゲーメスト」でお仕事を始められた経緯ですが、地元の小田原、大船での活動から、やがて東京にも出てくるようになって、そこでも友人を作られたことがきっかけだったとお聞きしています。

石井 「ゲーメスト」ライターのありやん氏に誘われたのがきっかけです。『魔界村』(1985年/カプコン)の攻略記事を書いてほしいと言われて、それが創刊2号に掲載されました。

―― 最初が『魔界村』というのは、まさに石井さんらしいですね。石井さんといえばカプコンファンとして知られています。

石井 当時って『ゼビウス』辺りからずっと、ナムコのゲームを好きな人が多かったと思うんですね。それはぼく自身も含めてです。

でも、ある時期から「ナムコのゲームってどうなんだろう」ってちょっと感じるようになったんです。『ドルアーガの塔』『パックランド』まではすごかったと思いますし、その後の『メトロクロス』(1985年)や『モトス』(1985年)なども個人的にはプレイしていましたし、ハイスコアを狙うという点ではおもしろいゲームも多かったと思います。ただ、80年代後半に差し掛かった辺りから、時代をけん引するタイトルは出なくなっていったように感じたんですね。

―― どのような点において、そう感じられたのでしょうか?

石井 そこには「ゲームとは何なのか」という重要なテーマが絡んでいて、初期のゲームってハードの力がなかったので、パズル的なゲームとかボードゲーム的な、骨格というかルールというか、そういうところが重視されていたと思うのですが、ハードの進化にしたがって、もう少し直接的なおもしろさというのかな……たとえば敵を倒したときの爽快感とか、格闘ゲームで相手にパンチを入れたときの楽しさとか、そういうところにゲームが流れていったと思うんです。

―― そうした要素をうまく取り入れていった一社がカプコンだったわけですね。

石井 当時、カプコンは新しく出てきたメーカーなのに、グラフィックがすごくよくて、ゲームとしての骨格もしっかりしていて、いろんな要素がちゃんとそろっていたので、初期のころから注目していました。それこそ『バルガス』(1984年)のときから。

―― 『バルガス』は、カプコンが最初にリリースしたアーケードゲームですね。

石井 でも、やっぱりインパクトが強かったのは『魔界村』ですね。それ以前のアーケードはシューティングゲームが主流でしたが、人型のキャラクターを操るゲームが増え始めた時期ということもあったし、パッと見てその世界観ですごいって思いましたから。

今でこそホラー系のゲームだったりゾンビ系のゲームも、それこそ『バイオハザード』(1996年/カプコン)だったり、山ほどありますけど、その先駆けに近いものでしたので、それだけでもインパクトが強かった。しかも、ゲームとしてもやりごたえがあって、当時のアーケードならではの難しさと、先へ進んでいく楽しさがありました。

―― 石井さんの周辺でも『魔界村』の人気は高かったですか?

石井 そうですね。あの年(1985年)は『魔界村』と『グラディウス』(コナミ)の2作が飛び抜けていたと思います。

『闘いの挽歌』は本当に難しいゲームだったのか?

―― 今回のテーマのゲームの話に入りたいと思います。『魔界村』の翌年、1986年に『闘いの挽歌』は発売されました。まず基本システムですが、8方向レバー+2ボタン、剣と盾を使って戦うスクロールアクションゲームでした。次々登場する敵の攻撃を盾で防ぎつつ、剣で攻撃して先へ進んでいくという遊びです。

石井 これからくわしく触れていくことになると思いますが、この「盾」を使うことと、あとはジャンプにレバーを使うことが特徴的なゲームでしたね。

―― 初めて見たときの印象はいかがでしたか?

石井 第一印象は全然悪くなかったですよ。初めて見たのはゲームショーでした。

当時にして、キャラクターのサイズが同じ格闘系の『イーアルカンフー』(1985年/コナミ)辺りと比べても相当デカく、手足の関節もちゃんと人っぽく動いていました。カプコンは人間キャラクターをそれっぽく動かすということを、この時代からずっとやっていて、やがて『ストリートファイター』(1987年)『ファイナルファイト』(1989年)を経て、『ストリートファイターII』(1991年)のサイズに至るわけですから、そういうところはずっと一貫していましたよね。

―― 発売後の周囲の反応はいかがでしたか?

石井 ちょっと触って難し過ぎて「もうやらない」ってなったプレイヤーが多く、すぐ撤去されたお店もそこそこあったと思います。ただ、この比較もどうかと思いますけど、自分の観測範囲だと、アイレムの『最後の忍道』(1988年)よりは息が長かった覚えがあります。どっちも大好きな素晴らしいゲームなんですけど。

―― 『最後の忍道』もよいゲームでしたが、かなり難しかったですね。

石井 ほかにもセガの『SDI』(1987年)よりは、稼働期間が長かった気がします。

―― 『SDI』もそこまで短かったでしたっけ!? あれも好きな人は本当に好きなゲームですね。よく作り込まれた秀作だと思います。

石井 『SDI』はぼくが通っていたお店では、一瞬でなくなってしまいました。『SDI』のおもしろさに気付いた人がいる店では長く置かれたとは思いますけれど……。よくできたゲームは、ちゃんと攻略しないと先へ進めないようになっているものが多いんですけど、説明不足だったり操作が難しかったりすると、かなりの割合の人がそれがわからなくて脱落するんですよね。

―― 今、挙げられたゲームはどれも良作ではあるが、しっかり攻略が求められるがゆえにゲームセンターでは短命だったということですね。そして、『闘いの挽歌』も多くの人が脱落してしまったと。

石井 『闘いの挽歌』が難しいと思われていたのは、まずジャンプ操作がレバーであること。当時、ジャンプはボタン操作が一般的でしたからね。あと「ガード(防御)」の部分がゲームとして、ちゃんと「成り立っちゃっている」んですよ。

―― どういうことでしょうか?

石井 当時、ガードというシステムはアーケードにほとんどないんですよね。たとえば『ツインビー』(1985年/コナミ)や『グラディウス』にもバリアはありましたけど、一度張ったら張りっぱなしです。でも、『闘いの挽歌』の盾はオンオフを自ら切り替えないといけない。それってプレイヤーに高度な技術が要求されるんですよね。

―― 盾のオンオフを使いこなすことを前提に、ゲームが成り立っているわけですね。

石井 今となってみれば、家庭用ゲーム機のコントローラーにもたくさんのボタンがついていて、ガード要素なども当たり前についていますけど、当時のアーケードで「守り」のためにボタンを押すって、感覚的じゃなかったんですよね。今までにないことを求められたわけですよ。それはやはり難しい。

―― ガードが珍しかったのは事実ですね。『闘いの挽歌』と近い時期の格闘系ゲームで、ガード要素があるものを探してみたのですが、ほぼ同時期に『黄金の城』(1986年/タイトー)があります。それから、これはプレイヤーではなく、特定の敵キャラクターだけがガード機能を持っている例なのですが、『イーアルカンフー』に「CLUB」という盾でガードしてくる敵がいます。

石井 少し後の時代になりますが、ゲームとしては『ニンジャウォーリアーズ』(1988年/タイトー)が近いかもしれない。操作もレバージャンプで、比較的一対一に近い戦いという点でも似ています。

―― あー、なるほど。そのとおりですね。

石井 ただ、こういうと語弊があるかもしれませんが、ぼくに言わせれば、本当は『闘いの挽歌』はそんなに難しくないんですよ。ちゃんと攻略できるゲームなんです。

―― 「ちゃんと攻略できる」とはどういうことでしょうか?

石井 たとえば『魔界村』だったり『パックランド』などはアナログ要素が強くて、敵が完全にパターンで動いているわけでもなく、地形を抜けてくることもあって、人に攻略を教えづらいというか、わかりにくいところがあるんです。まあ、それはゲームとして普通のことなんですけど。

それに対して『闘いの挽歌』って、ある意味デジタルなところがあって、ザコなどはアドリブ能力が試されるんですけど、ボス戦はやりかたがわかればそれで倒せるところが多い。

―― ザコ敵はどのように攻略すればよいのですか?

石井 ザコはまあ普通に剣で叩いていけばいいんですけど、ただ、嫌なアルゴリズムが組まれていて、プレイヤーが近づいていくと、しゃがんで下段を攻撃してくるんです。なので、こちらもそれに合わせてしゃがみ斬りをするというのが基本になります。そういうところはゲームとしては(攻略法が特殊になるので)よくないと思うんですけど、わかればサクサク行ける。

―― しゃがんだ敵にはこちらの立ち攻撃が当たらないということですか?

石井 そうではなく、たぶんですけど、敵の上半身の当たり判定が、もともと後ろ側に引っ込んだ形に作ってあるか、もしくはしゃがんだときに上半身の当たり判定が後ろに引っ込んでるんじゃないですかね。おそらくきちんと考えて、そのように作ってあると思うんですよ。

―― きちんと考えてあるとは、どういうことでしょうか?

石井 ただ立って剣を振り回しているだけで敵を倒せる、というゲームにならないように当たり判定をつけたんじゃないかということです。ただ、現実には、ザコに関しては攻撃してくる前に倒しちゃうので、結局のところ作ってみたら、ひたすらしゃがみ攻撃をしていくという、ちょっと不思議な攻略のゲームになってしまったのではないでしょうか。

―― 盾はボタンを押せばすぐに出せるのでしょうか?

石井 一瞬で出せます。ただ、ザコ戦に関しては、盾は基本的に使わず、複数の敵に同時に攻撃されないよう、早めに倒していくのがセオリーです。ナイフ男などの飛び道具が出てきたときだけ一瞬盾を使う感じかな。

―― 敵の飛び道具をジャンプでかわすことはしないのですか?

石井 やれないことはないと思いますけど、あまりやらないですね。

ジャンプの話でいうと、このゲームって歩きの移動よりも、前方向へのジャンプ移動のほうが速いんです。だから、ジャンプでナイフを飛び越えるというよりは、ナイフ男が出た瞬間に斜めジャンプで飛び込んで、敵がナイフを投げる寸前に倒すような使いかたをしますね。

―― 盾は横方向だけでなく、真上と斜め上方向にも出せますね。それと、しゃがむと盾の防御判定位置も下がる……という認識で合ってますか?

石井 そうです。真上や斜め上に対して使うのは、基本的に飛び道具系のときですね。剣を振ってくる敵には、立ちガードとしゃがみガードぐらいしか使わないです。あと、盾を構えているときは無敵になるわけではなく、ダメージ判定は奥のほうに残っていると思います。

―― プレイヤーがダメージを受けるのは、敵の剣や飛び道具を食らった場合のみで、敵本体に触れてもダメージを受けないのですか?

石井 基本的にはそうだったと思います。ただ、上から降ってくる蜘蛛は当たり判定があります。でも、ほかの敵は1発で2ダメージとか食らうんですけど、蜘蛛は1ダメージしか食らいません。

―― このゲームにおいて、盾を有効に活かせる敵って、全体の何割ぐらいいるのでしょうか?

石井 ガードする対象が剣だったり飛び道具だったりという違いはありますが、ほぼすべてじゃないかな。ごく一部に、盾でガードできないような重いものを振り回してくる敵もいるというぐらいです。だから、盾の要素はすごくちゃんと活きていると思います。

一番ありがちな攻略は、敵が近づいてくるときに一発攻撃を当てて、その後、敵が攻撃してくるので盾でガードしてから離れるなりして……を繰り返すみたいなやりかたが多いかもしれないです。

戦闘における「間合い」「ノックバック」「当て逃げ」などの概念

―― このゲームって「ノックバック(*01)」の概念がありますね。プレイヤーも敵もノックバックするのですか?

石井 基本的には自分のほうだけだったかな。

ノックバックといえば、1面ボスのアイアンアーム戦で、プレイヤーが画面の端でノックバックできない状態でガードしていると、そのまま殺されてしまうという極悪なシステムになっていました(笑)。1面ボスとラスボスだけの例外だったと思うんですけど、画面端だとガードが効かないんですよね。だから、1面ボスが一番パターンになりにくくて辛いかもしれない。ほかのボスは難しくてもパターンになるので。

―― ノックバックがあるゲームって、当時珍しかったですよね。これが最初かどうかはわかりませんが。

石井 たしかにまだ珍しかったかもしれないですね。

―― 敵に関しては、ザコも含めて、こちらの攻撃が当たっても、ひるんだり攻撃をキャンセルすることはないのですね?

石井 ほぼしないのですが、1面の斧を投げてくる中ボスは食らいモーションがありますね。そういう敵に関しては、最初にうまく一撃を入れればそこからある程度連打で倒せます。ただ、しゃがみ攻撃を入れたりしないと、最後までつながらなかったりします。でも、この敵は例外に属しますね。

―― 後年の対戦格闘ゲームだと、攻撃を受けたキャラクターは必ずひるむなりの反応があるのですが、『闘いの挽歌』のCPUだと基本的にそれがないわけですね。

石井 『闘いの挽歌』の場合、「ボタン連打でガーッと突っ込んで何も考えずに倒せるようにはしない」という考えかたで作られているのだと思います。こちらの剣の出が速いので、敵がひるむと簡単になり過ぎてしまいます。

―― ボス戦について、もう少しくわしく教えてください。

石井 たとえば、ボスが両側から挟み込んでくるシチュエーションってよくあるのですが、「このボスは自分がここにいる限り、絶対にここまでしか来ない」とか、「この間合いだったら斧を投げてくる」とか、そういう敵のアルゴリズムを見切って、剣と盾をどう組み合わせるかという攻略法になります。それを自分でちゃんと作れたときに「ああ、このゲーム攻略できたな」という実感がすごくある。そこがこのゲームの一番いいところかもしれないです。

―― 攻略上、間合いが重要なのですね。

石井 重要です。敵にもよりますが、多くのボスや中ボスはこちらの間合いを見ています。たとえば、敵がすごく遠くで剣を振っていたら、人間っぽく見えなくてバカみたいじゃないですか。

だから、プレイヤーがある程度当たる間合いに入ったところで敵は剣を振り始めるわけですが、そこで自分がジャンプから入って攻撃するのか、それともそのまま待っているのかとか、いろいろな選択肢が発生するわけです。

今回のインタビューのお話をいただいてから思考を整理してみたのですが、ボスに関しては、間合いに入ってから剣を振り始める敵が多いので、間合いに入った瞬間にこっちが攻撃して逃げるみたいな攻略法が多いかもしれないですね。

―― まずこちらの攻撃を当てて、すぐに逃げる。「当て逃げ」をするわけですね。

石井 そうです。ボタン連打で斬り合うと負けちゃうけど、こっちが一発先に当てて逃げることでノーダメージで倒せるわけです。考えてみると、2周目のラスボス剣王もそうやって倒しますね。

©CAPCOM CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

次回予告

次回は後編! 伝説の2周目ラスボス剣王とはどんなキャラクターだったのか? そして、当時のカプコンに通底していた文化とはどういうものだったのか? 後の対戦格闘ゲームにもリンクしていく『闘いの挽歌』論を深く語っていただきます。

石井ぜんじ氏 プロフィール

元アーケードゲーム雑誌『GAMEST(ゲーメスト)』編集長、ゲームライター。長年ゲームセンターに通いつつ、アーケードゲームその他に関する文章を書き続ける。

著書に『ゲームセンタークロニクル』(スタンダーズ・2017年)、『「ゲームクリエイター」インタビュー集 ゲームに人生を捧げた男たち』(スタンダーズ・2020年)、『石井ぜんじを右に! ~元ゲーメスト編集長コラム集~』(ホビージャパン・2015年)などがある。

脚注