「ゲームニクス」で考えるゲームの魅力 第五十六回 隠れキャラPart2

当コラムでは、「ゲームニクス理論」をもとに、なぜゲームがおもしろくなるのか、どうしてプレイヤーはゲームに夢中になってしまうのかを、おもしろおかしくご紹介していきます。

第五十六回のテーマは「隠れキャラPart2」です。

かつて、ファミコンブーム期の80年代には、多くのタイトルに「隠れキャラ」が盛り込まれ、ファミコン専門誌の「裏技」コーナーを大いににぎわせ、プレイヤーを楽しませていました。

第二回の「隠れキャラ」の掲載から5年あまりのブランクがありますが、「ゲームニクス理論」の「原則3-C:発見する喜び」の実践例とて極めてわかりやすいものなので、読者の皆さんに改めてお見せしたいなと思った次第です。

以下、今回も筆者の思い付く限りではありますが、第二回では紹介し切れなかった「隠れキャラ」のおもしろい実践例をいろいろとまとめてみました。どうぞ最後までご一読ください!

「ゲームニクス」とは?

現亜細亜大学教授のサイトウ・アキヒロ先生提唱による、プレイヤーが思わずゲームに夢中になる仕組みを理論・体型化したもの。

本稿では、「ゲームニクス理論」を参考に、ありとあらゆるゲームのオモシロネタをご紹介していきます。「理論」というおカタイ言葉とは正反対に、中身はとってもユルユルですので、仕事や勉強の休憩時間や車内での暇つぶしなど、ちょっとした息抜きにぜひご一読を!

さり気ないヒントから「隠れキャラ」を発見する喜び

「隠れキャラ」の存在は、その名のとおりマニュアルにすら一切明かされないこともしばしばですが、プレイ中にさり気なくヒントが用意されている場合ももちろんあります。

以下の写真は『スターフォース』(テーカン/1984年)です。本作では、特定の地点にショット撃つと「H」マークの「隠れキャラ」、ヒドンが出現し、破壊すると2000点のボーナス得点が加算されます。

ヒドンは、隠し場所にショットが当たると「カン」と音が鳴り、同時にほんの少しだけ姿を現すので、プレイヤーは「何かあるぞ!」と、すぐに気付ける仕組みになっています。

©1984 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

音ではなく、ビジュアルを微妙に変えることで「隠れキャラ」の存在をにおわせる演出も、古くから多くのタイトルに導入されています。

例えば『ブラックドラゴン』(カプコン/1987年)は、「隠れキャラ」が潜んでいる壁に向かって攻撃すると、ヒットマークが通常の青色ではなく、赤色で表示されることでプレイヤーにヒントを与えています。

ほかにも「隠れキャラ」の出現地点に限り、特殊なヒットマークやエフェクトが表示されるアイデアは、『サイドアーム』(カプコン/1986年)や『ドラえもん』(ハドソン/1986年)などのタイトルに導入されています。

©CAPCOM CO., LTD. 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

先述した『スターフォース』のヒドンは音で、つまり耳でも「隠れキャラ」を探せる楽しさがありますが、後に本作よりもさらに進化した形で、プレイヤーに音で「隠れキャラ」の存在を示唆するタイトルが現れました。

『スターフォース』(のファミコン版)の流れをくむ、PCエンジン用シューティングゲーム『ソルジャーブレイド』(ハドソン/1992年)の「キャラバンモード」では、「ヒドン」と同様に特定の場所にショットを当てると「Z」マークの「隠れキャラ」、ゼグが出現します。

実はこのゼグ、何とステレオサウンドに対応しており、画面の右寄りにある場合は右のスピーカーから、左よりの場合は左のスピーカーからヒット音が鳴ることで、プレイヤーはその隠し場所を見付けやすくなっているのです。

スピーカーが1つしかない、モノラル出力の古いテレビで遊んだ場合は意味がないのですが、この素晴らしいアイデアを思い付いた開発スタッフには敬服するばかりですね。

アクションアドベンチャーゲーム『ゼルダの伝説 時のオカリナ』(任天堂/1998年)にも、音を利用して「隠れキャラ」を探し出す、おもしろいイベントが用意されています。

本作には、マップ上のあちこちに隠れているクモ型の敵キャラ、黄金のスタルチュラを探し出し、一定の数を倒すごとに報酬がもらえるイベントがあります。

多くの場合、黄金のスタルチュラは目立たない場所に隠れていますが、主人公のリンクが近付くと「カサカサ……」と足を動かす音が鳴ることで、プレイヤーは黄金のスタルチュラがすぐ近くにいることがわかります。

黄金のスタルチュラの足音は、リンクが接近するほど大きくなり、加えてステレオ出力により左右の位置もある程度わかる仕組みになっています。まるで鳴き声を頼りに、セミを捕獲するのと同じような遊びかたができるというわけですね。

© 1998 Nintendo

腕を磨いたプレイヤーのご褒美として登場する「隠れキャラ」

「ビジネスを変える『ゲームニクス』」では、「原則3-B:ストレスと快感のバランス」の項で「ゲームとは『褒めるメディア』」であり、「プレイヤーのチャレンジした行為に見合った報酬(褒め)を与えることが、モチベーションの持続につながる」と述べています。

実は「隠れキャラ」も、あらかじめマップ上の決まった場所に隠すだけでなく、上記の「チャレンジした行為に見合った報酬」として登場させているタイトルもいろいろあります。

一例を挙げますと、レースゲーム『ロードファイター』(コナミ/1984年)の「隠れキャラ」の一種、ジェット機の出現条件はズバリ「各コースで、スタート地点から規定の位置までノーミスで走る」ことで、出現させると3000点の高得点ボーナスが加算されます。

©Konami Digital Entertainment

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

同じく、コナミのファミコン用スポーツゲーム『ハイパースポーツ』(コナミ/1985年)では、クレー射撃で命中率100パーセント、すなわちクレーをすべて破壊すると「隠れキャラ」のUFOが出現し、UFOを撃つと3000点のボーナスが獲得できます。

さらに、UFOの撃墜にも成功すると新たな「隠れキャラ」、カラスが出現し、撃つと5000点のボーナスがもらえます。ノーミスプレイを続けることで二重のご褒美が得られる、これまた実におもしろいアイデアですね。

©Konami Digital Entertainment

「隠れキャラ」がゲームの主役に!? ファミコンブーム期の特筆すべき作品を振り返る

ファミコンブーム期は、各メーカーがアーケードやPCから移植した作品を数多く発売していましたが、移植にあたり元々存在しなかった「隠れキャラ」を、新たにたくさん追加したタイトルが非常に多かった感があります。

『ロードランナー』(ハドソン/1984年)をはじめ、『B-ウイング』(データイースト/1986年)、『マグマックス』(日本物産/1986年)、『ASO』(SNK/1986年)、『メトロクロス』(ナムコ/1986年)など、その該当例は枚挙にいとまがないほどです。

当時のファミコン専門誌には、毎号「『裏技』コーナー」が掲載されて人気を集めていました。なので、メーカーとしてはゲーム内に「隠れキャラ」を仕込んでおけば記事にされやすい、つまり宣伝になることを見越していたのです。

その中には、第三十二回「裏技(後編)」でも紹介した『ASO』と『マグマックス』などのように、「隠れキャラ」を利用して自社の知名度アップを狙ったであろう、抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを実施したメーカーもあったほどでした。

あくまで筆者の私見ですが、当時「隠れキャラ」をふんだんに取り入れたうえで移植された最たる例は、『プーヤン』(ハドソン/1985年)ではないかと思われます。

いったい全部で何種類登場するのか、筆者はいまだにわからないほど、本作には独自の「隠れキャラ」がたくさん盛り込まれています。テレビCMで「『隠れキャラ』がいっぱい!」と、わざわざナレーションを入れていたという点でも、本作は「隠れキャラ」が大きなセールスポイントだったことがうかがえます。

種類が豊富なこともあり、ファミコン版ではプレイヤーが偶然「隠れキャラ」を発見することもしばしば。そして各雑誌の「『裏技』コーナー」には、本作の新たな「隠れキャラ」を紹介する記事が、必然的に何度も何度も掲載されました。

本作の基本となる遊びかたは、矢または肉を発射して敵のオオカミを倒すことです。ですが、ファミコン版では「隠れキャラ」を多数登場させた結果、時にはオオカミ退治をそっちのけで、「隠れキャラ」探しをメインに据えた遊びかたもできてしまう。もう40年も昔のことですが、筆者はそんな印象を受けた記憶が今も残っています。

©Konami Digital Entertainment

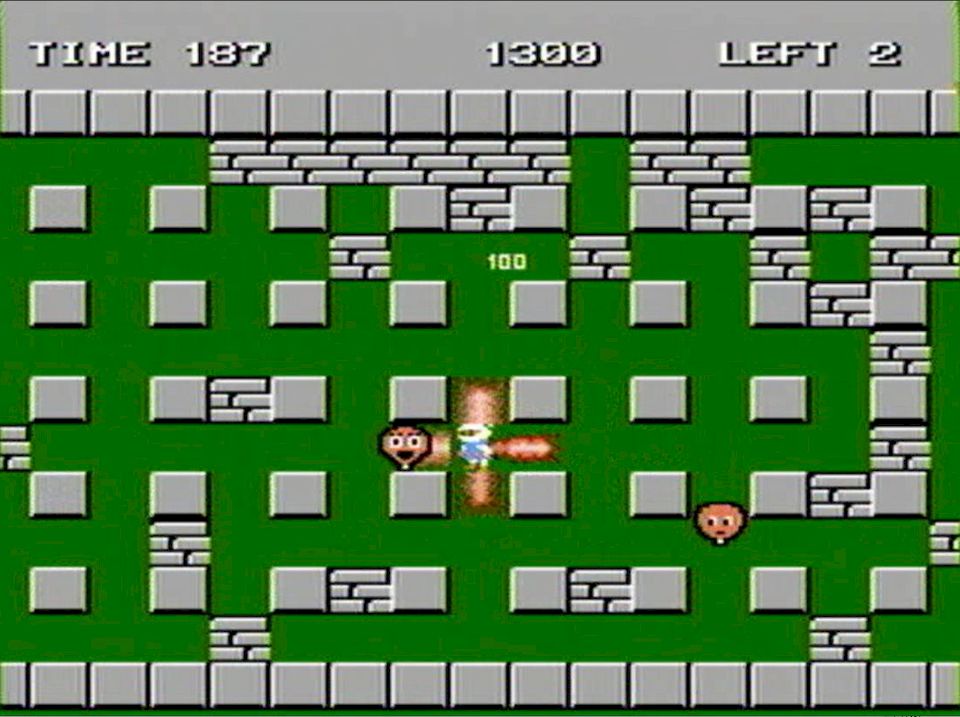

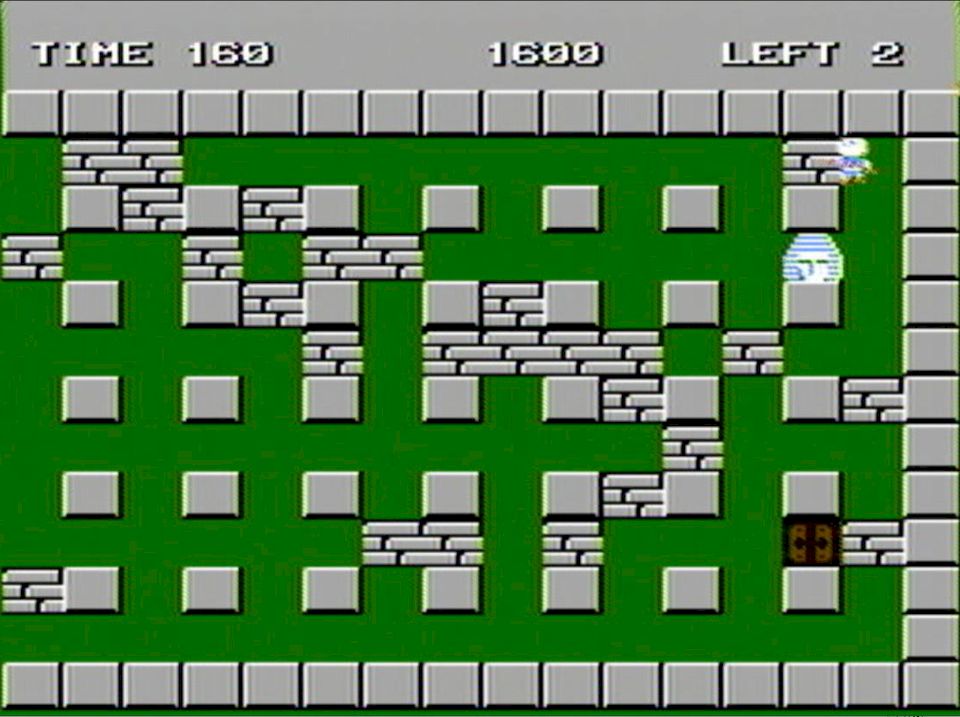

ファミコン版の『ボンバーマン』(ハドソン/1985年)も、発売前からファミコン専門誌やマンガ雑誌のゲーム紹介コーナーで、多数の「隠れキャラ」が存在することが公表されていました。

記憶があいまいでたいへん申し訳ないのですが、筆者は当時、おそらく『コミックボンボン』の記事だったと思いますが、「最高で2000万点の『隠れキャラ』が出るらしい」などと書かれていたのを読み、あまりの得点の高さにびっくりしたことがあります。

本作は、パスワード方式によるプレイデータの保存が可能で、パスワードを控えておくと主人公のパワーアップ状態や到達したステージのほか、累計の得点も記録される仕組みになっていました。

ちなみに本作の得点ですが、何と1億のケタまでカウントします。なので、もしカンスト(ハイスコア)を狙うのであれば、実に9億9999万9900点も稼ぐ必要があるので、途轍もない時間が掛かります。

そこで「隠れキャラ」の出番となります。もし本作で「隠れキャラ」の出現条件を解明することができたならば、友人たちに自慢できるのはもちろん、得点を効率よく稼げるようになるので、プレイヤーは敵を倒すのと同じぐらい、「隠れキャラ」探しに夢中になってしまうと言えるでしょう。

©Konami Digital Entertainment

以上、今回は「隠れキャラPart2」をお送りしましたが、いかがでしたでしょうか?

本稿は、筆者のファミコンブーム期の実体験もふまえて執筆しました。どのタイトルでも、プレイ中に何の前触れもなく、あるいは雑誌やCMで存在を知った「隠れキャラ」を、初めて自身の手で出現させたときは大いに驚き、そして喜んだ思い出が仕事中に次々とよみがえりました。

「発見する喜び」、あるいは「チャレンジに見合った報酬」のアイデアを体現した「隠れキャラ」は、良い体験として長らく記憶に残るものだなあ、と改めて思った次第です。

なお、繰り返しになりますが「隠れキャラ」を利用した「ゲームニクス理論」のくわしい内容は、「ビジネスを変える『ゲームニクス』の「原則3-C:発見する喜び」などの項目で解説していますので、もし宜しければご一読いただけますと幸いです。

それでは、また次回!