高橋由紀夫氏インタビュー 前編

-

- 記事タイトル

- 高橋由紀夫氏インタビュー 前編

-

- 公開日

- 2021年10月07日

-

- 記事番号

- 6151

-

- ライター

- IGCCメディア編集部

祝『源平討魔伝』リリース!

本日、あのナムコの超名作『源平討魔伝』が、ハムスターの「アーケードアーカイブス」にて配信開始となりました。何とめでたいことでしょう。

しかもこの2021年10月は、アーケード版『源平討魔伝』の発売35周年という記念すべき節目!

当然、IGCCも本気モードで応援したい!

ということで、『源平討魔伝』の脚本・美術をご担当された高橋由紀夫氏にインタビューを敢行。

全三回でお送りいたします。

【聞き手】

大堀康祐(ゲーム文化保存研究所 所長)

石黒憲一(娯楽産業研究家)

『ギャラクシアン』との出会い

―― まずは、ご幼少の頃からお話を伺いたいのですが……。

高橋 え、そんな昔から?(笑)

―― 高橋さんの昔のお話というのは、まだどこでも語られてないような気がしまして……。

高橋 まあ、そうですね。生まれは(群馬県)前橋です。今も、そこに住んでいるんですけど。中島飛行機ってありますよね。

―― 航空機メーカーですよね。富士重工業の前身で……。

高橋 はい、その中島飛行機の下請け工場が前橋の利根川沿いにあったんですが、戦災で焼けてしまって、その跡地に家があります。その川の向こう岸、真っ正面で花火大会やるんです。まるでウチのために開催するみたいに。今でも夏になるとナムコ時代の仲間たちが数人やって来て、前橋の友人たちと一緒にお酒を飲む(笑)。

大堀 いいですね。

―― そういった地元へのこだわりというのは……。

高橋 いや、そんなにはないですね。寂れていく地方都市だし、それがお盆のときだけちょっと賑やかになって、「花火すごいですね」っていうのが楽しいだけで(笑)。

―― お子さんの頃は……。

高橋 小学生の頃は……女の子にモテてたような気がします(笑)。それで男子からはいじめられたこともあったかな。

大堀 うらやましいな(笑)。

高橋 その頃、熱中してたのは……家の前が河原だったということもあり、石を集めてました。つげ義春のマンガみたいに。

―― 石を……?

高橋 母親から段ボール箱をひとつもらって、そこにコレクションしてました。

―― コレクション用の段ボール?

高橋 毎日のように石を拾ってきて収拾がつかなくなって、それでこの段ボールの中に入れられるだけにしろ、と。それ以上、拾ってきたら捨てると言われて(笑)。

石黒 段ボールひとつというのは多いようで少ないような……。

高橋 結局、段ボールふたつぐらいまで増えました。

―― どういった基準で石を選んでいたんですか? 手触りとか見た目とか……。

高橋 そういうのもありましたが、他にも図鑑を見ながら、これは蛇紋岩かとか、こっちは安山岩かとか。それ以外だと……石の表面の模様が人の顔に見えるとか(笑)。

大堀 祟られそうじゃないですか(笑)。

高橋 そういうのを段ボールふたつに山盛り集めて……。

―― そういったことは、いつぐらいまで続いてたんですか?

高橋 中学生ぐらいまでは……やってたかなぁ。あと、泥団子も作ってましたよ。

―― 泥団子!

高橋 タモリも好きな泥団子(笑)。それがね、誰にも作りかたを教わっただけでもないのに表面を砂でみがいてテカテカにして軒下に飾ってた。こんなことを中学生にもなってやってんのは俺ぐらいなものだろうと思ってたんですけど、20年後くらいにタモリ倶楽部で「全国泥団子愛好会」が紹介されて、ああ、全国各地に俺が、って感動しましたよ(笑)。で、そのあとに熱中したのが将棋。

―― 将棋は中学に入ってから覚えたんですか?

高橋 そうですね。それより前にも少し親父と指していたこともあったんですけど、……そもそも周りに将棋を指せる友だちがいなかったこともあって、駒の動かしかたはわかるけど、というレベルで……。

―― それが中学生になって変わったと?

高橋 将棋部がありましたからね。

―― そこからはずいぶんと熱中されたんですか?

高橋 部員同士で盤面も駒も使わず、ソラで最後まで指すとか、それぐらいはできるようになっていました。もちろん、今は無理ですが。変な戦法もたくさん作ったな(笑)。

―― これまでたくさんのゲームクリエイターのかたにお話を伺ってきましたが、皆さん学生の頃はマイコンなどでゲームを自作していた人が多かったのですが……。

高橋 いや、それはナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)に入ってからですね(笑)。

大堀 え、じゃあ、ナムコご入社前にマイコンとかをいじったりは……。

高橋 まったくなかった(笑)。

大堀 高橋さん、失礼ですがお年は……。

高橋 今、61(2020年2月当時。じつはインタビューは2020年2月に行っておりました)。

―― マイコンブームは1980年前半あたりですから、ちょうど大学生の頃……ですか。

高橋 うん。でも、そういうのに触れる機会がなくナムコに入社しちゃったんですね(笑)。

―― ご入社前にビデオゲームは……。

高橋 『ブロック崩し』とか『スペースインベーダー』(1978年/タイトー)とか。結構、熱中しましたよ。

―― 特にどのタイトルがお好きでしたか?

高橋 やっぱり『ギャラクシアン』(1979年/ナムコ)ですよね。当時、これが一番すごい! って思ってました。じゃあ、ナムコってのに入るか、と(笑)。

―― では『ギャラクシアン』を見て、ビデオゲームを作りたいと思ったわけですか?

高橋 うーーん。他の人のように、俺も絶対すごいゲームを作るんだ! みたいなことは思ってなくて。どちらかというと、こういうのってどうやって作ってるんだろう、と。それが知りたくてナムコに就職したような感じですかね(笑)。好奇心のままに行動したというか。

―― では、プログラミングの知識などは……。

高橋 まったくのゼロ。何にもわからなかった(笑)。

地獄(?)の研修

―― そしてご希望どおりにナムコへ入社なさるわけですが……最初は、やはり研修からスタートしたんでしょうか?

高橋 そうですね。当時のナムコの慣例というか、入社直後は関東のあちこちのゲームセンターに行かされてね。営業部がこき使うんで、それで辞めちゃう人も少なくなかった。うちの大久保(大久保良一氏。『源平討魔伝』のプログラマー。2016年逝去)も案の定、すぐに辞めるって言い出して(笑)。

―― 大久保さんは、ご入社当初からずっと辞めるって言われてたんですね(笑)。

高橋 そうなんですよ(笑)。入社直後から本当に辞めるまで、ずっと言ってましたよ。同期だし、才能あるし、気の合う仲間だったので、とにかく辞めないようにといろいろ苦労しましたね。

―― その研修が終わって、実際にビデオゲームの制作に携わることになるわけですが、希望の職種は何だったんでしょうか?

高橋 それは当然、開発で。

―― いきなりゲーム会社に就職して不安なようなものはありませんでしたか?

高橋 不安はあったけど……それとはちょっと別の……開発に配属になる前の不安かな。営業研修で大宮とか……飯能のデパートの屋上で子どもの乗る飛行機がぐるぐる回っているのを、「あれを止めろ」と上司に命令されて。

―― ああ、遊具のトラブルがあったときの訓練なんですね。

高橋 トラブルというか、そもそもブレーキがないんです(笑)。慣性でまだグルグルしてんのをどうするのかと言うと、毎回バーンってぶつかって止めるという。まさに体当たり、ですね。

大堀 めちゃくちゃ危険じゃないですか(笑)。

高橋 一番危険だったのが「ジャンボドラえもん」という遊具の搬出。頭をはずしても直径2メートル半くらいあってエレベータに入らない、丸くて持つとこがない、数人がかりでヒイヒイ言いながら屋上から階段で8階ぶん降りて……転がりだしたらインディ・ジョーンズです。クソ重いのにドラえもんはニコニコ笑ってるし。そういうのを半年とか続けてると、このままで大丈夫なんだろうかと不安になりますよね。

―― 生命の危機という意味での不安が……。

高橋 大久保は毎日のように辞めたいって言うし(笑)。

―― 大久保さんも一緒に研修に……ということはお二人は、完全に同期ということですか。

高橋 そうです。中潟(中潟憲雄氏。『源平討魔伝』の音楽を担当)も同期ですね。

―― 本当に運命的な出会いだったんですね。

高橋 そうかもしれません。

―― 営業研修も、大久保さんや中潟さんと一緒だったんですか?

高橋 大久保とは……大宮で半月ほど一緒だった期間があるぐらいですね。

―― となると、中潟さんらと仲良くなったのは研修が終わってから?

高橋 いや、研修前……入社式で顔を覚えましたし、当時は会社が蒲田にあって、悪い先輩がた(笑)に連れられて悪そうな酒場に行って、そこで仲良くなったような感じですね。

大堀 悪そうな酒場(笑)。

石黒 『ギャラクシアン』でナムコを知ったとのお話でしたが、当時ナムコはどんな求人広告を出していたんですか?

高橋 求人広告はどうだったかな。私の二年先輩……というか同級生なんですけど(笑)、すでにナムコに入ってたんですね。開発じゃなく販売でしたけど。それでナムコが求人募集をしているかどうか聞き出して……って感じかな。だから広告を見てというわけではなくて。

はじめてのドット絵

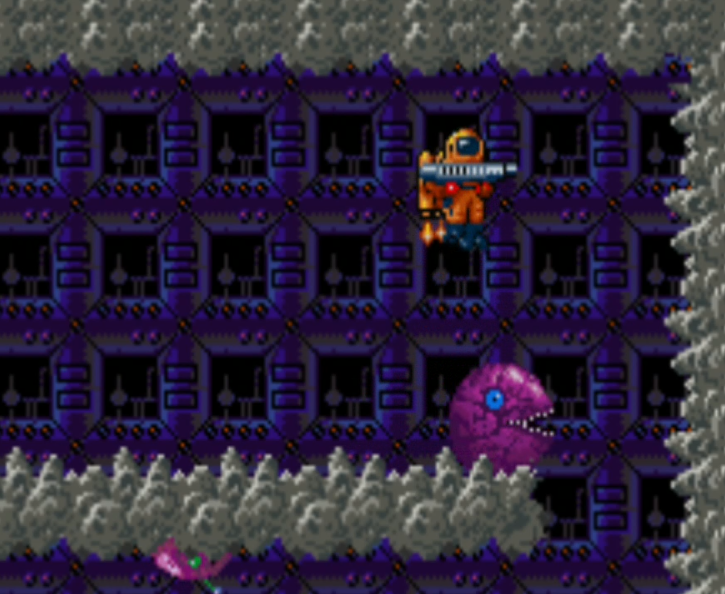

―― さて、その地獄(?)の研修を乗り越えて、ついにゲーム開発に入るわけですが……最初に手掛けられたのは巷では『バラデューク』(1985年/ナムコ)だと言われていますが、実際は『ドラゴンバスター』(1985年/ナムコ)からですよね?

高橋 ええ、佐藤さん(佐藤英治氏。『ドラゴンバスター』のゲームデザイナー)の下でドット絵を打ったり、マップを作ったり。そういうお手伝いみたいなことをしていましたね。

―― ドット絵というのは、いきなり描けるものなんでしょうか?

高橋 はい、描けます。

―― えー、そうなんですか!? ドット絵のご経験は……なかったんですよね?

高橋 ええ、全然なかったです。

―― それでも描けてしまう……。

高橋 当時のナムコには、たぶん業界一と思われるものすごく扱いやすいグラフィックツールがあったんです。で、それを使うのがおもしろくておもしろくて(笑)。もう朝から夜中までいじっていても全然苦痛じゃない。HP(ヒューレット・パッカード)のコンピュータで動いてたツールでね。ただ……。

―― ……ただ?

高橋 バグが多くて、しょっちゅう止まるんですよ。一日に100回ぐらい。だからこまめに保存しておかないと、そこまでの苦労が水の泡になる。でも楽しかったですね。コンピュータで絵を描くってこんなに楽しいものなのか、と。

―― 『ドラゴンバスター』に話を戻しますが、あの作品のドット絵というのは、何人ぐらいで描かれたのでしょう。

高橋 私と佐藤さんの二人だけですね。

石黒 二人だけで!?

高橋 デザイン課の人の原画はありましたけど、それをドット絵に落とすのは佐藤さんと私でやりましたし。

―― 『ドラゴンバスター』についてはドット絵だけで、企画などのお手伝いといったようなことはしなかったんですか?

高橋 『ドラゴンバスター』では、そういうことはなかったですね。もうひたすらドット絵を描く。あとは、ちょっとマップのお手伝い。それだけで手いっぱいでしたからね。それに『ドラゴンバスター』って、私にとっては当時、はじめて見るタイプのゲームだったんですね。それで開発中に遊んでみて、なるほど、こういうのもありなんだな、と思いました。

―― 『ドラゴンバスター』は、当時のナムコの社内ではどんな評価をされていた作品だったんでしょうか。

高橋 賛否両論……という言いかたでいいのかなぁ……。ほら、ゲーム会社って口の悪い人が多いじゃないですか(笑)。

大堀 え、そうなんですか(笑)。

高橋 何でとぼけるんですか(笑)。

大堀 そうですね、なんて言えるわけないじゃないですか!(笑)

高橋 まあ、だからゲームについて厳しい評価を下す人も当然いるけど、でも「いや、これは新機軸だ」とか「こういうのもありだよね」という人ももちろんいて。従来の枠に当てはまらないゲームだから、そういう評価になるのもある意味仕方ないかな、とは思いますね。

―― 遠藤さん(遠藤雅伸氏。『ゼビウス』や『ドルアーガの塔』などのゲームデザイナー)は結構厳しかったですね。ぼくも直接聞きましたし(笑)。

高橋 そうそうそうそう! 遠藤さんが一番厳しかった!(笑) 当時、遠藤さんたちのフロアが7階で、私たちが8階。で、遠藤さんが7階からよく上ってきて8階を見渡して「こいつらが無駄飯食らいかぁーーー!!!」って言うんですよ(笑)。

大堀 ええっ、ほんとに言うの?(笑)

高橋 私、最初遠藤さんのこと知らなくて、誰あの人って近くの人に聞いたら「あれが『ゼビウス』を作った遠藤さんだよ」と教えてもらって。ああ、なるほど、と(笑)。あ、もちろん、本気で罵ってくるんじゃないですよ(笑)。

大堀 それはそうでしょ(笑)。本気で言ってたらヤバイ(笑)。あ、そのとき開発って大森にあったんでしたっけ?

高橋 そうそう。8階には畳を敷いてある場所があってね、それで「何だ、畳なんか敷きやがって、生意気に! こいつらには一つも役に立ってねえな(笑)」って言われたこともあった(笑)。

大堀 きついなぁ(笑)。

遠藤雅伸さんからのコメント

これは多少盛ってあるけど、ほぼ事実。

―― でも『ドラゴンバスター』はライフのゲージがあったりなど、いろいろと新機軸を盛り込んだ意欲作だったと思うんですね。

高橋 そうですね。私が一番すごいなと思ったのは、ドラゴンが宙返りしたりする点で。こんな大きなドット絵があんなに激しく動くのを、私ははじめて見たので、ほんとに驚きましたよね。まあ、画面を止めて見ると、グラフィックが崩れてしまっていてキタナイんですけど(笑)。それでも「動く」っていうのは偉大なんだなぁと。

―― 高橋さんはドラゴンのドット絵は描かなかったんですか?

高橋 あれは佐藤さんが全部やってますね。

『バラデューク』始動

―― さて、次に手掛けられたのは『バラデューク』ですが。

高橋 これはグラフィックとゲームデザインを担当しました。これぐらいの規模のゲームが一人でやれる限界かなと思いますね。

大堀 え、もしかしてグラフィックはお一人だったんですか?

高橋 ええ、一人ですね。

大堀 すげえ……。

高橋 デザイン関係でちょこっとデザイン課の人に頼んだ部分はあったかな。でもドット絵はほぼ自分一人でしたね。9割以上。

―― このゲームは、どういった形で企画が立ち上がったのでしょうか。

高橋 ハードウェアが進歩して、だんだん使える色数が増えてきましたよね。そうすると、奥行きとか、ぬめっとした質感のものも、これなら描けるかな、と思って。となると、当時はH・R・ギーガーがクリーチャーのデザインした映画「エイリアン」のパート2が公開される前で、あんな感じのエイリアンっぽい敵をゲームに登場させることができるんじゃないか、と。

―― では、グラフィック主導だったわけですか。

高橋 そうですね。ギーガーっぽい、ぬめっとした敵と世界がある中、黄色のかわいい生物がいて、それを助けに行く……みたいな。

―― ハードの進化に合わせたものを作ろうというのがコンセプトだった、と。では自機が左右にしか撃てないというのは……? また自機はレバー入力がないと、ゆっくりと下方へと沈んでいきます。敵が四方八方から出現するのに対して、やや不自由な操作性を採用した理由も教えてください。

高橋 これは『ボスコニアン』(1981年/ナムコ)の影響ですね。あれも8方向にスクロールするフィールドでシューティングするわけですが、あれは個人的にすごく遊びにくいなと感じていまして。確かに自由だけど、狙って撃つのはかなり慣れが必要。あまりゲームで遊ばない人には少しきついかな、と。

―― なるほど。

高橋 それから影響を受けたのがもう一つあって。それは『パックランド』(1984年/ナムコ)で、あれもスクロールするゲームで、主人公は自由に動けるものの、スクロールするのは左右の2方向で、わかりやすいし、遊びやすいなぁと感じたんですね。

―― ゲームマニアだけに向けたものではなく、もっと一般の人が入り込みやすいゲームを、ということで攻撃の方向をあえて絞ったわけですか。

高橋 極端なことを言えば、1方向にしちゃう手もあったんですよ。でも……。

―― さすがに、そこまではできなかった?

高橋 『ゼビウス』は1方向じゃないですか。それを真似したら遠藤さんに怒られそうだし(笑)。

―― あははは。それはさすがに怒らないと思いますが。

大堀 『バラデューク』を作っているときも、遠藤さんからのプレッシャーはあったんですか?(笑)

高橋 ドット絵を描いているとき背後から、「このゲームが売れなかったら、会社辞めるぐらいの覚悟、あるよね~~?」って言われたことはあります(笑)。でもプレッシャーとは思わなかったですね。おもしろい人だなぁと。

大堀 高橋さん肝っ玉が据わりすぎ(笑)。

高橋 いやでもね、遠藤さんとは後々すごく仲良くなるんですよ。で、当時のことを訊いてみたら、本人は毒を吐いているつもりはあんまりなかったらしくて。あれぐらいで辞めちゃう奴は辞めちゃったほうがいいんだよ、とも言ってましたね。

―― 遠藤さん流の檄というか、発破のかけかただったんですね(笑)。

高橋 少なくともご本人はそういうつもりだったようです(笑)。

ステージクリア時にルーレット要素は、ブレイクタイム的な意味合いで入れました。ちなみに確率4分の1で前後にぶれるようになっています。つまり確率2分の1で当たりを狙えるということです。(高橋さん談)

―― 話を戻しますが……。当時のナムコは、過激とか殺伐とか、そういった方向性を避ける風潮にあったような気がします。そんな中、『バラデューク』のぬめっとしたグラフィックは社内ではどういった受け取られかたをしていたのでしょう。

高橋 ぬめっとした感じがはじめて出せたこともあって、社内では好評でしたね。ギーガーが好きな人も多かったので、「これいいじゃん!」って言ってもらえて。遠藤さんも褒めてくれたんですよ、絵に関しては(笑)。

大堀 絵に関しては(笑)。

遠藤雅伸さんからのコメント

ここはそのとおりで。

高橋 あ、ゲーム内容も、別に悪く言われたわけじゃないですよ(笑)。ただ、角っこを抜けちゃう問題とかがあって……。

―― 壁に背中を向けて銃を撃ち、その反動ですり抜けちゃう技ですね。あれって、意図して入れたフィーチャーではないんですか?

高橋 それをプログラマーの岸本さん(『パックランド』や『バラデューク』のプログラマー。「ファミスタの父」と呼ばれている)に言うと、「ああ、抜けちゃうね。まあ、たまにそういうこともあるよね」と答えるだけで直してくれなくて(笑)。なので、抜けちゃうところは抜けてもおかしくないように絵を描きなおして、抜けるのを仕様にするしかなかった(笑)。

―― 岸本さんは、どうして直してくださらなかったんですか?

高橋 面倒くさいじゃんって(笑)。

大堀 ひどすぎる(笑)。

石黒 プレイヤー的には、そういった抜けられる場所を探したり、うまく利用したりするのがすごく楽しかったので、意図的なものだと思ってました。抜け道を探すと攻略が楽になったりとかもありましたし楽しかったんですけどね。

高橋 まさに怪我の功名(笑)。

石黒 ぼくが訊いておきたいと思ってたのは、敵のオクティがみな青色がベースのデザインがされていますが、何か意図するところはあったんでしょうか?

高橋 味方(パケット)は黄色と決めていたんで、そうなると敵は必然的に青かな、と。そうそう。当時のナムコの基板でいろいろ試してみたんですけど、緑色がすごく発色がよくてきれいに表示されるんですね。なので、背景を緑で描くのが、一番ぬめっとした感じが出る。となると敵は青、それから赤がいいなと考えまして。割と理詰めというか、そんな感じで決めていきましたね。

『バラデューク』は企画段階では敵のオクティの形状から『タコバスター』と呼ばれていました。他にも「にこちゃん殺し」などと呼ばれていた時期もありました。仲間のパケットが最初は「にこちゃん」と呼ばれていて、撃たれると悲しい声を出して死んでいくのですが、5階の開発室ではパケットを何匹狩れるかが流行って、死亡数がLEDのデジタルカウンターで表示されていました。ハード部門の誰かが基板からジャンパー線で専用カウンターにつないでいたんですね(高橋さん談)。

石黒 あとゲーム中は心音が聞こえるばかりなのに、ネーム入れになると突然メロディアスな音楽が流れてちょっと驚いたのですが、狙った演出だったんでしょうか?

高橋 そうですね。あれは最初からゲーム中は心臓の音がどくんどくんと聞こえるだけにしようと決めていました。

―― 当時のゲーム作りにおいて、スタッフをアサインするのは、どなたのお仕事だったんでしょうか。企画の高橋さんがプログラマーなどに声をかけてチームを編成するような形だったとか……。

高橋 いえ、上の人が決めるんです。一緒にやるスタッフを選ぶような権限は現場のクリエイターにはなかったのは確かです。

―― となると、合う人、合わない人も出てきそうですね。

高橋 そうなんです。だから、それが嫌で自分たちで「源平チーム」を結成して、という流れになっていったわけですね。

―― ああ、なるほど。

高橋 そういえば……岸本さんとも最初は仲が悪かったんですよ(笑)。

―― ええっ、そうなんですか!?

高橋 開発初期ということもあって、ジャンパー線がやたらとアチコチに飛んだ基板が来るんですけど、ゲームを動かすとやたらと止まるんですね。で、そのときに岸本さんから「高橋くんのデータが悪いんじゃないの?」と言われて、私も「いや、もしかしたら岸本さんのプログラムが……」みたいなことを言って、それで結構険悪な感じになってしまって(笑)。そういうことが一週間ぐらい続いたある日、ハードの人が「ごめんごめん、ここのジャンパー線、間違ってたわ」って直しに来て。そういうことが何度か続くうちに、だんだん岸本さんと仲良くなっていった(笑)。

―― 共通の敵ができた!

高橋 そうなんですよ(笑)。

―― この頃は、大久保さんや中潟さんと同じプロジェクトではなかったようですが、同期ということでお付き合いはあったんでしょうか?

高橋 そうですね、仲は良かったです。

―― もっと仲がいい人と組みたい、という感じはありましたか。

高橋 仲がいいから、というのではないんですね。仕事がやりやすいかどうか。そこが重要かなと思ってました。言いたいことが言える相手かどうか、とか。

―― 言いたいことを言ったばかりに険悪な関係になってしまったりすると、ゲーム作りどころではなくなりますね。

高橋 そう。いいものを作るためには、そこは無視できないと思ったんですね。

カプセルから突然出てくるバガンという怪物は、じつはパックマンを意識して描いたものです。(高橋さん談)

石黒 『バラデューク』で印象的なのはラスボスの口の中に入って、という展開だと思うのですが。

高橋 あれは私のアイデアですね。一番最後の敵を、ただ弾をたくさん当てれば倒せるというのは、ちょっとおもしろくないな、と。よくよく見れば、ラスボスには大きな口がありますから、それが何かに関係してるんじゃないかと想像させて、でもまさか口の中に入るなんてことは……でも実際、中に入って弾を撃ったら倒せた! みたいなことを意図していますね。

石黒 ナムコのプロモーションのビデオでは、そのラスボスの倒しかたを見せちゃってますが……。

高橋 自分ではおもしろい攻略と思って作ったんですね。みんな、攻略方法を考えてね、と。でもいざ売り物になってみると、わからないからクリアできないのは少しマズいのかもしれない、ということでああいうビデオで攻略方法を見せることにしたんだと思います。

■『源平討魔伝』聖地巡礼 その1

下関駅西口・地下道

https://goo.gl/maps/bMsC7cmkUqwrFhiT9

JR下関駅の西口にある地下道には、源平合戦を描いた巨大なタイル絵がある。

(撮影:IGCCメディア編集部)

前編は、ここまで。

次回の中編は『源平討魔伝』について、じっくりとお話を伺います。

ご期待ください。

高橋由紀夫氏 プロフィール

1958年8月18日生まれ。

ナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)にて『バラデューク』や『源平討魔伝』などの開発に携わったのちに独立。

『いただきストリート』(SFC)、『THE推理』シリーズ(PS~PS2)、『THE鑑識官』シリーズ(PS~PS2)などの他、推理ものゲームのシナリオやパズルなど多数の作品を手がける。

アオキゲームスでシナリオ執筆に従事(ただし、現在はコロナで休止中)。

お仕事のご依頼はアオキゲームスまで。

ⒸBANDAI NAMCO Entertainment Inc.