このゲームの奥の奥のさらに奥深くに眠るものとは? カジュアルな見た目とは裏腹にハードコアな謎解きが特徴の『Animal Well』

いい感じの遊び心地

いい感じのポップさ

いい感じのカジュアルなビジュアル

いい感じの2Dドットなゲームも豊富

いい感じの重すぎない&軽すぎないゲームらしさ

「発見! インディーゲーTreasures」は、

そんな“ちょうどいい感じ”なインディーズゲームを紹介していく月イチ連載です。

今回ピックアップした1本は、こちら。

『Animal Well』!

タイトル:『Animal Well』

開発:Billy Basso

パブリッシャー:Bigmode

リリース日: 2024年5月9日

価格:¥2,950

配信プラットフォーム:PC(Steam)/ Nintendo Switch / PS5

【Steam】

https://store.steampowered.com/app/813230/ANIMAL_WELL/

【マイニンテンドーストア】

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000065089.html

【Playstation Store】

https://www.playstation.com/ja-jp/games/animal-well/

まれに、「普通のプレイではわからないような謎が隠されている」というゲームがありますよね。

そういうゲームは好きですか?

ボクは好きです。

発見したときの驚きと興奮、その先に何が待っているのだろうというワクワク感。

探索し、謎に気づき、その奥に眠っているものに触れる。

世界の秘密を解き明かす。

それはもう、宝探しのような体験なわけです。

『Animal Well』は、最近では希少になりつつあるそうした体験に満ちているゲームなんですよ。

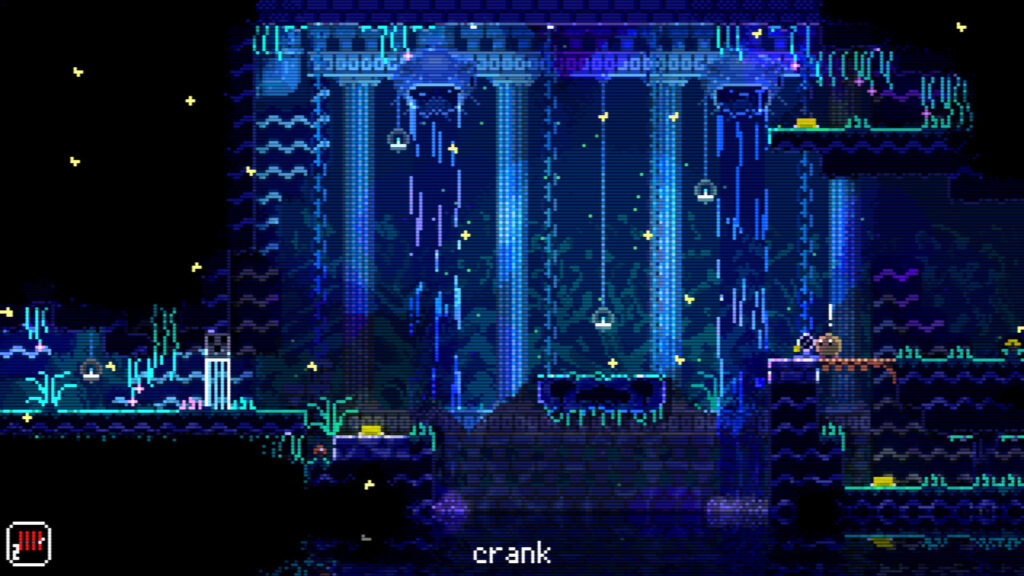

『Animal Well』は、ピクセルアートで描かれた迷宮が舞台のパズル要素のある探索型アクションゲーム。

上下左右にマップが繋がっていて、そこを探索し、アイテムを発見することでより探索範囲が広がっていく、いわゆるメトロイドヴァニア系のゲームです。

プレイヤーはスライムようなプニプニとした謎のキャラクターを操作して、入り組んだ迷宮に隠されている数多くの秘密を解き明かしていきます。

オフィシャルの紹介文に「ゲームの本編は、ほんの始まりにしか過ぎない。」とあるとおり、そして冒頭にも書いたとおり、本作にはたくさんの謎が隠されています。探索し、ほんの些細なことに何かを感じ、自分でいろいろと試してみる。このゲームの秘密を解き明かすという大きな意味でのパズル的なゲーム体験が待っています。

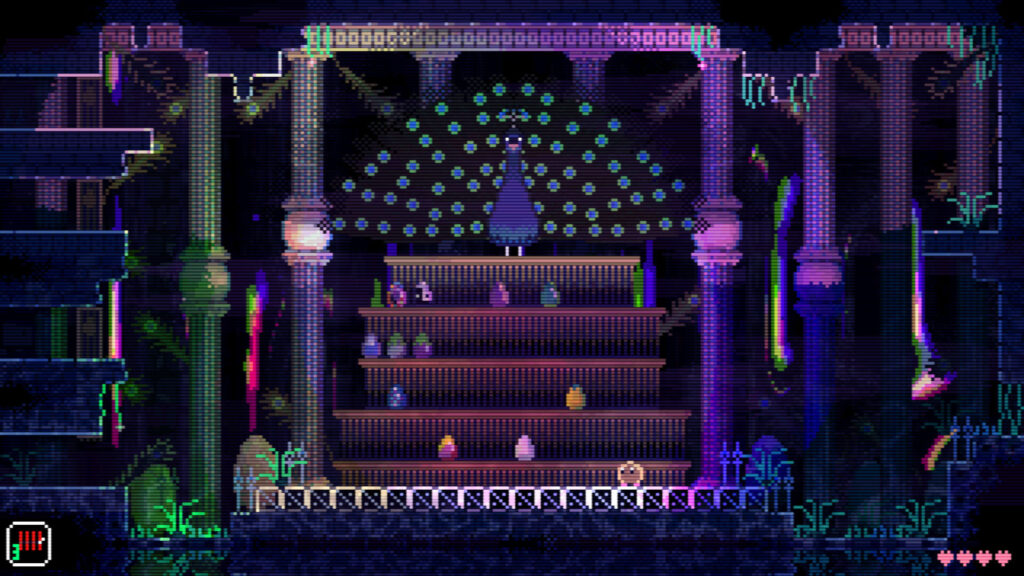

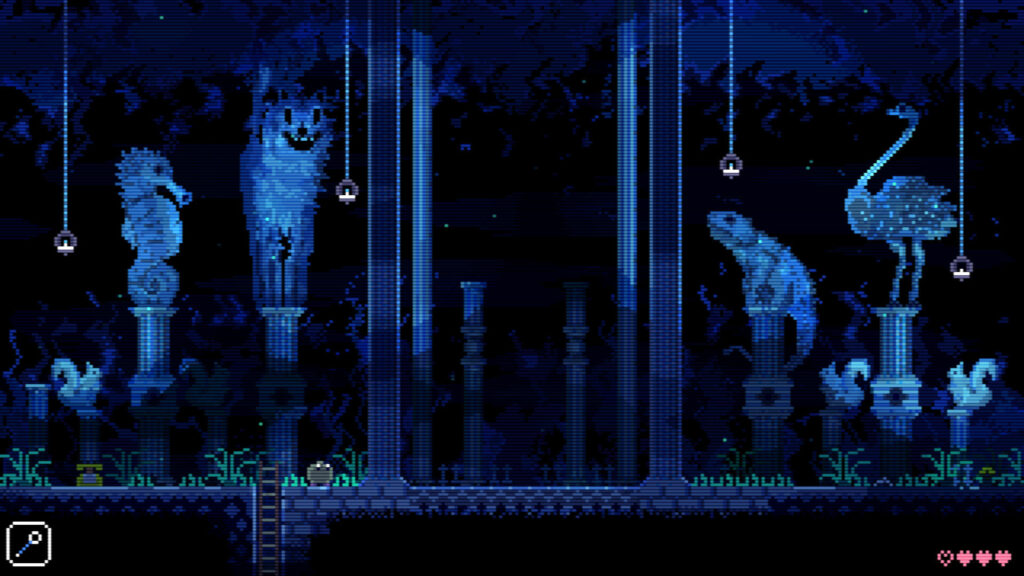

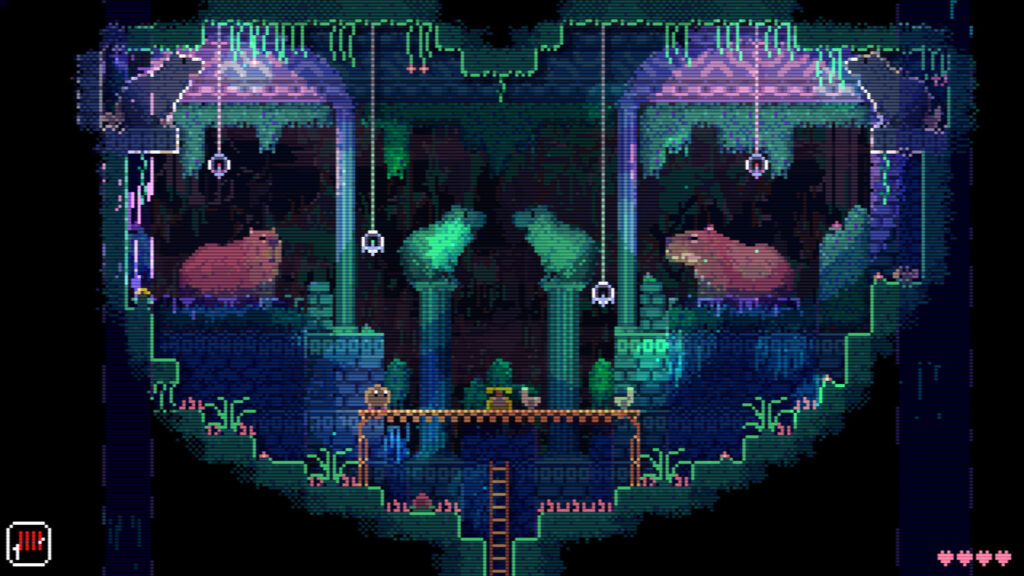

本作のマップは2Dドットのピクセルアートで、薄暗い中にネオンカラーが散りばめられているというビジュアル。

『Animal Well』というタイトルは直訳すると“動物の井戸”なわけですが、薄暗くて水気も多い洞窟のような場所。垂れているツタが揺れ、水滴が落ち、光が揺れ、走れば草がなびくなどアニメーションが豊かで描きこまれています。

BGMをはじめとしたサウンドも神秘的な中にどこか不気味さも漂っているという、ビジュアルにマッチしたものとなっています。

本作では言葉による説明はなく、物語も語られはしません。探索して見つけた光景やそこにあるものから、想像を膨らませていくというスタンス。

ですが、そんなカワイイ寄りな見た目とは裏腹に本作のプレイ体験は非常に独特。ボク自身もプレイ中の『Animal Well』に対する気持ちもコロコロと変わっていきました。

プレイして最初の数時間で感じた気持ちは、

「何か思っていたのと違うかな……?」

というものでした。

さらに数時間プレイすると、

「本当にこういう進み方でもいいの、これ?」

と、本作の自由さを不安に思いました。

終盤にたどり着くと、

「なんだかんだで楽しい。操作性が良いから何とかなる。ゲーム好きにオススメ」

と思いましたが、

さらにその奥へとプレイしていくと、

「ゲーマーに対する開発者からの挑戦状みたいなゲームがこの2024年に出るなんて……」

と戦慄しました。

すべてを見届けてこの文章を書いている今は、

「こういうゲームもあっていい。もし続編が発売されたら必ずプレイする」

と、満足した気持ちに着地しました。

本作をプレイした人は多かれ少なかれ、このように印象が変わっていくのではないでしょうか。

それだけにユーザーレビューも、どれぐらいのプレイ段階なのかで人それぞれにだいぶ変わってしまうと思います。

プレイフィールと印象をひとつずつ見ると、

「何か思っていたのと違うかな……?」

と感じたのは、序盤はパズルというよりもジャンプアクションな側面が強いからなんですよね。これは手に入れているアイテムが少ないから仕方がない部分もありますが、一方で本作は全体でもジャンプの精度を求めるところはあります。

そこからプレイが少し進むと

「本当にこういう進み方でもいいの、これ?」

と感じたわけですが、本作はアイテムを駆使した強引なプレイもできてしまいます。それをゲーム側は想定済みなのか、それとも調整を諦めているのかと、いらない心配をしてしまったんですね。

こうした開発者が想定していない、ゲームの進行をスキップしてしまうようなプレイは「シーケンスブレイク(Sequence breaking)」と呼ばれますが、今となっては、本作はそういうブロークン(壊れているよう)に見えるところも、別に構わないというスタンスなんだなと感じます。

逆に言えば、本作に隠されている謎の数々は、シーケンスブレイクさせるつもりでできることを何でも駆使するし試すという考え方のほうが適しています。

そして終盤に、

「なんだかんだで楽しい。操作性が良いから何とかなる。ゲーム好きにオススメ」

と感じたのは、後半になって手にいれたアイテムが増えてくると、それらを使った純然なパズル要素が増えてくるのが楽しいのが大きな理由。

一方で、難しいシーンをリトライすることもだんだんと増えてくるのですが、本作のちょっと辛いところとして“リトライがしづらい”というものがあります。

本作は電話でセーブができますが、リトライポイントも最後に触ったその電話になっています。そのため、電話から結構離れている場所のパズルをリトライするときに、結構めんどうな移動が増えてしまうんですよね。

もしかすると、昔のゲームリスペクトなあえての仕様なのかもしれませんが、できれば直前の画面あたりから即リトライも選べたら快適だっただろうなーとは思います。

そのストレスをちょっと感じつつも、それでも嫌にならずにリトライに挑めるのは、本作の操作性の良さに助けられているところがあると感じます。ジャンプ操作のレスポンスやコントロールの手触りが良いので「惜しかった、もう一回!」とリトライ意欲が保たれるというわけです。

……そして、終盤を超えた先ですが、

本作の何層にも隠されている謎解きはプレイヤーを本気で試しているかのよう。薄暗い世界に網の目のようにそこら中に謎が隠されていることに気づいていくと、このゲームが少し不気味で狂気混じりに感じられるかもしれません。「このゲームは一体どこまでやるつもりだろう……?」と怖さを感じさせます。

でも、そのドキドキする感じを手探りに探索しているその時間はゲーム体験としてとても優れていて充実しています。はっきり言って、本編よりもおもしろい。

オフィシャルの紹介文にある「ゲームの本編は、ほんの始まりにしか過ぎない。」は、まさにそのとおりでした。

カジュアルなビジュアルの『Animal Well』ですが、ゲーム性というか性格はその見た目とは裏腹に意図的なブロークンさがあり、例えるなら野生動物のようなワイルドさ。プレイヤーを試してきます。

説明やフォローはまったくなく、プレイヤーが自分で気づいてくれることを信頼しているところがあるので、正直なところ人を選ぶゲームだとは思います。ですが、それを楽しめる人であるならば、本作から得られるゲーム体験は他にないものになります。

ただ、歴戦のゲーマーであっても、本作の謎解きのすべてを自力で解き明かすのは正直なところ難しいです。

昨今ではネットで攻略情報を最初に見てからゲームをプレイするという人も少なくないと思いますが、本作はそうしたネットの集合知を前提にしているのではとも思えるほど。自力である程度がんばってみたあとはネットの攻略情報を頼ってもいいと思います。

“ゲーム内のすべての秘密を明らかにしたい”と考えた先にある開発者との知恵比べ、戦い。

それを乗り越えた先には、他にない独特な味わいが残ります。

……あなたはたどり着くことができるでしょうか?

『Animal Well』

生命が潜む井戸の奥底、多くの秘密が眠る底の底、そして、その先に。

Animal Well © 2024 Shared Memory LLC. All Rights reserved.