見城こうじのアケアカ千夜一夜

第22夜『ドンキーコング3』(1983年・任天堂)

シリーズ第3弾! スプレーでドンキーコングを押し返せ!

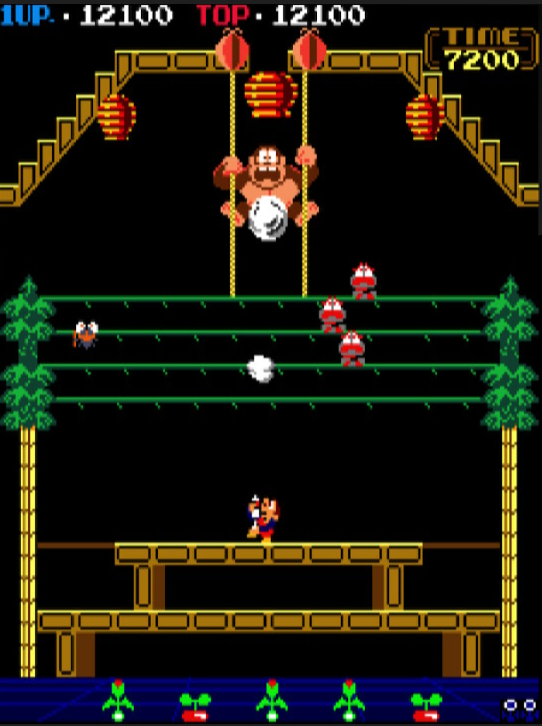

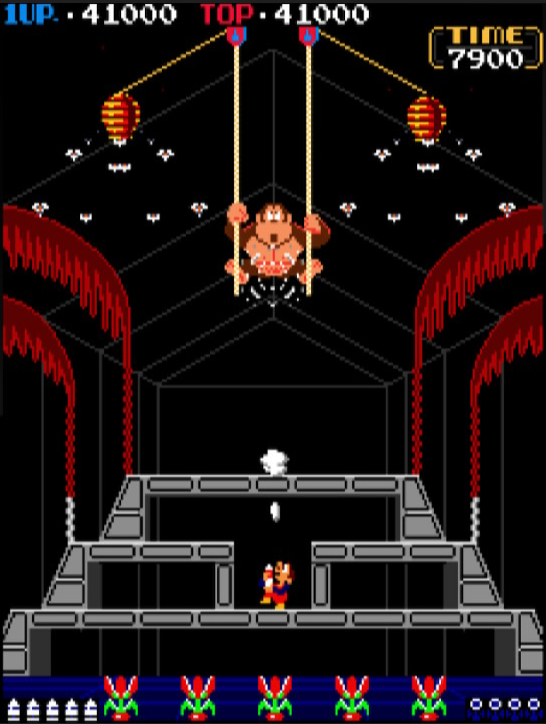

『ドンキーコング3』はそれまでのシリーズ作『ドンキーコング』『ドンキーコングJr.』とは趣を異にし、花を持ち去ろうとするハチを排除し、スプレーを使ってドンキーコングを上まで押し上げて追い払うという、一風変わったシューティングゲームです。

ドンキーコングを押し上げるルールに加え、階層状のフィールドを使った縦方向のシューティングというシステムがきわめて特異で、プレイ感覚が他の何物にも似ていません。さらにドンキーコングのコミカルな動きや、プレイヤーミス時のハチが群がる凝った演出等々、大変個性的なゲームです。

レバーによる軽快な階層移動が気持ちいい

操作は1レバー1ボタン。ボタンはショットに使うので、階層の移動は(ジャンプボタンではなく)レバー上下で行います。レバーを上に入れると上段に飛び乗り、下に入れると下段に降ります。このレバーによる階層移動が軽快でじつにいいんですね。

ただ、ジャンプ中は無防備になるため、不用意に跳ねていると、気付いたときには敵弾が目の前に……ということにもなります。敵弾は絶対数こそ少ないものの、一般的なシューティングゲーム同様、斜めにも流れてくるので、慣れないと意外に食らってしまいます。

プレイヤーが階層をすり抜けて移動できる構造を持つゲーム自体は無数にあります。たとえば『忍者くん 魔城の冒険』がそうです。また、上段にのみすり抜けられるタイプであれば、『フェアリーランドストーリー』『バブルボブル』などもあります。その他、スクロールタイプのアクションゲームでも、しばしば見られる仕組みです。

ただ、シューティング系のゲームに限ると、その数はグッと減るように思います。同時代の製品ですぐに思い浮かぶのは『ソンソン』『サイコソルジャー』です。『ローリングサンダー』もそうですね。でも、それらは横スクロール型で、横に向かって撃つゲームです。

『ドンキーコング3』のように縦方向でそれをやっているゲームはあまり思い浮かびません。一つ思い出したのがファミコンディスクシステムの『パルテナの鏡』です。同じ任天堂ということもあり、ちょっと似ています。階層をすり抜けないタイプであれば、『ポンピングワールド』『スーパーパン』などがありますが、これらは移動がジャンプではなくハシゴですし、やはりプレイ感覚としては違います。

プレイヤーの行動範囲が狭められ追い込まれていく

『ドンキーコング3』の敵でもっとも数が多いのはバズビーというハチなのですが、それよりもクリーピーという尺取虫のような敵がかなりやっかいで、スプレーを当てても一時的に撤退させることしかできず、さらに床まで下ろしてしまうと、あとはもう排除する方法がない。ずっとそこをウロウロして邪魔をします(足止めだけはできるのですが)。

他にも、先のステージへ進むと登場するアタッカーという敵は、プレイヤーと軸が合うと高速で横に突っ込んできます。

つまり、プレイヤーが(階層はあるにせよ)ライン上の移動しかできないことを突いて効果的に邪魔をしてくる敵がいろいろ用意されているわけです。理にかなっていて、じつにイヤらしい。

ちなみに、ベスピーという敵を破壊すると、炸裂する撃ち返し弾を放ってくるのですが、軌道といい速度感といい、同社『スペースファイアバード』の敵が放ってくる時限爆弾にとてもよく似ています。おそらく偶然ということはないと思うんですね。ちょっとニヤリとしてしまいます。

「ドンキーコングを撃つ」「花を守る」という2つの要素の関係性

今回、このゲームを久しぶりに遊び直して意外に感じた点があります。敵のハチに花を全部奪われても、プレイヤーのストックが減る等のペナルティがないのです(花を奪われるごとに敵が強くなって舞い戻ってくるというペナルティはあるのですが)。

当時、このタイプのフィーチャーは、そのすべてが奪われる(破壊される)と1ミスもしくはゲームオーバーぐらい大きなペナルティを与えているゲームが多かったと思います。たとえば、『ミサイルコマンド』『スピーク&レスキュー』『キング&バルーン』のように。

そうなっていないことから、このゲームにおけるハチとの戦いは、比重が低く作られていることがわかります。

ハチとの戦いにしても、花を守ることにしても、副次的なフィーチャーであって、このゲームの目的はドンキーコングを上まで押し上げることであり、メインターゲットはあくまでドンキーコングなのです。そのため、ゲーム中の大半は画面の中央で戦い続けるスタイルになります。

じつに風変わりな構成ですが、だからこそ、独特で唯一無二のこのような遊びが誕生したのだと思うのです。

ちょっとだけ残念に思うのは、シリーズの前2作(アーケード版)がどちらも4ステージ構成だったのに、『ドンキーコング3』にはマップのアレンジを含めても3種類のステージしかなかったことです。もう少しバリエーションが見たかったという思いはあります。

では、また次回。

© 1983 Nintendo

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.