「ゲームニクス」で考えるゲームの魅力 第五十二回 ヘルプメニュー

当コラムでは、「ゲームニクス理論」をもとに、なぜゲームがおもしろくなるのか、どうしてプレイヤーはゲームに夢中になってしまうのかを、おもしろおかしくご紹介していきます。

第五十二回のテーマは「ヘルプメニュー」です。

筆者とサイトウ・アキヒロ先生の共著『ビジネスを変える「ゲームニクス」』では、「ゲームニクス理論」の2大原則の1つに「マニュアル不要のユーザビリティー」を掲げています。

Nintendo Switch、プレイステーション5など昨今のゲームソフトは、パッケージ版であっても紙のマニュアルが添付されていないのが、もはや当たり前になった感があります。

たとえマニュアルがなくても、ストレスを感じることなくゲームが遊べる最大の理由は、第十三回のテーマ「ヘルプキャラクター」や、第五十回の「チュートリアル」でもご紹介した、プレイヤーが自然と学習できる仕組みのおかげだと言えるでしょう。

第十三回では、作中に登場するキャラクターがプレイヤーをサポートする例をお見せしましたが、今回は以前に掲載し切れなかった「ヘルプメニュー」を導入したタイトルを、いろいろとご紹介していきたいと思います。どうぞ最後までご一読ください!

「ゲームニクス」とは?

現亜細亜大学教授のサイトウ・アキヒロ先生提唱による、プレイヤーが思わずゲームに夢中になる仕組みを理論・体型化したもの。

本稿では、「ゲームニクス理論」を参考に、ありとあらゆるゲームのオモシロネタをご紹介していきます。「理論」というおカタイ言葉とは正反対に、中身はとってもユルユルですので、仕事や勉強の休憩時間や車内での暇つぶしなど、ちょっとした息抜きにぜひご一読を!

動画、アニメーションを効果的に利用した「ヘルプメニュー」

第十三回では、スーパーファミコン版『シムシティ』(任天堂/1991年)で「ヘルプメニュー」(ヘルプアイコン)を選択すると、秘書が登場してアドバイスをしてくれる例を取り上げました。

近年のアクション系のゲームでは、文章だけでなく、プレイヤーにお手本を示すアニメーションや動画も見られる「ヘルプメニュー」を導入した例が増えているように思われます。

以下の写真は、『スーパーマリオ オデッセイ』(任天堂/2017年)です。本作には、主人公のマリオとキャッピーのさまざまな操作方法を、お手本動画を見ながら学べる「ヘルプメニュー」、その名も「アクションガイド」が用意されています。

© 2017 Nintendo

『ASTRO’s PLAYROOM(アストロプレイルーム)』(SIE/2020年)は、タイトル画面で「コントローラーデモ」を選択すると、プレイステーション5専用コントローラー、DualSenseの機能を説明する「デモ画面」に移行し、一部の項目ではプレイヤーが実際に操作しながら学ぶことができます。

ただし「コントローラーデモ」内には、実際のゲーム中に登場する場面を想定した「デモ画面」は一切ありません。本作は、プレイステーション5のローンチタイトルであり、本体を購入すると無料で遊べるゲームでもあったことから、こちらは新型コントローラーのDualSenseの特徴をアピールするプロモーション的な側面が強いかもしれませんね。

©2020 Sony Interactive Entertainment Inc. Astro’s Playroom is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

初心者の強い味方「常時ヘルプ」

次に、プレイ中に操作方法やデータなどをずっと表示する「常時ヘルプ」をご紹介します。

「常時ヘルプ」のわかりやすい例としては、アイテムリストなどの「ヘルプメニュー」を表示中に、カーソルを合わせた各アイテムの攻撃力や使用効果なども同時に表示する方法があります。このアイデアは、主にRPG系のタイトルで90年代以降に定着した感があります。

RPGやシミュレーションゲームは、タイトルによっては数百種類ものアイテムが登場するので、これらのデータをすべて暗記するのはたいへんですから、このような「常時ヘルプ」があればとても便利ですよね。

『スマブラ』こと『大乱闘スマッシュブラザーズ』(任天堂/1999年)シリーズでは、「トレーニング」など特定のモードをプレイ中、または「ポーズ」中に、画面内に操作方法が書かれた「ヘルプメニュー」が表示されます。

また前述した『スーパーマリオオデッセイ』には、マリオやキャッピーの操作方法が変わるたびに、画面下部に操作方法が表示される「常時ヘルプ」が導入されています。

© 2008 Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokemon. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment Co., Ltd. / SEGA

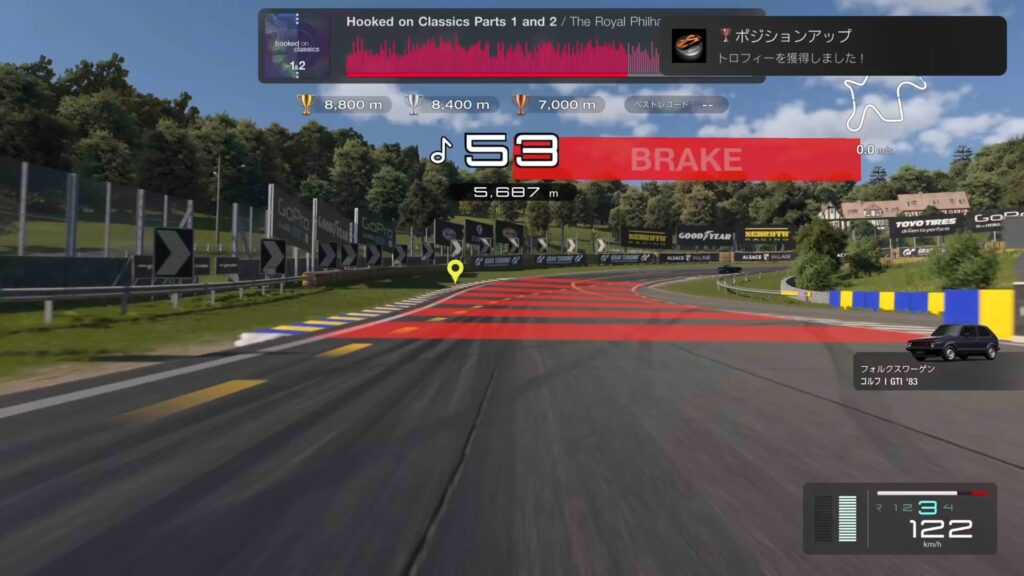

初心者でも快適に遊べて、なおかつ上手なプレイヤーやCPUとの対戦も楽しめる「ヘルプメニュー」を導入した例として特筆したいのが、『グランツーリスモ』(SCE/1997年)シリーズの「アシストセッティング」と呼ばれる各種「ヘルプメニュー」です。

『グランツーリスモ7』(SIE/2022年)では、「ドライビングライン」設定をオンにすると、レース中に最速で走れるラインがコース上に常時表示されます。また「ブレーキングエリア」設定をオンにすると、同じくブレーキを踏む目安の位置がコース上に表示されるなど、さまざまな「ヘルプメニュー」が搭載されています。

以前に筆者は、とあるイベントの会場に出展されていた『グランツーリスモSPORT』(SIE/2017年)で、スタッフに上記の「アシストセッティング」をオンしてもらったうえで遊んだところ、初めて走ったコースなのに「ノーミスでしたね」と褒められるほどの好タイムで完走することができました。

自分でもびっくりするほど上手に走れたのは、まさに本作の優れた「ヘルプメニュー」の機能おかげであったと、身をもって体験することができました。

© 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.

Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved. Any depiction or recreation of real world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. “Gran Turismo” logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

ところで、操作方法などを表示する「常時ヘルプ」を最初に導入したタイトルは何だったのでしょうか? たいへん申し訳ないのですが、筆者が調べた限りでは、現時点ではまったく不明です……。

あくまで筆者の推測ですが、もしかしたらプレイヤーに進行方向を教える「矢印」を表示するシステムが、最古の「常時ヘルプ」の1種かもしれません。

その一例が『バンゲリングベイ』(ブローダーバンド/1984年)です。本作では、自機にあたるヘリコプターがマップ上のどこにいても、味方の空母の位置を矢印で表示する「常時ヘルプ」が導入されています。

本作では、ヘリコプターのダメージを回復、または攻撃用の爆弾を補給するため、空母への着艦と発艦を繰り返す必要があります。本作のマップは、ファミコン版では100画面分もの広さがあり、しかも空母は水上を常に動いているので、帰艦するたびに自力で空母の位置を探すのはなかなかたいへんです。

よって敵ではなく、味方の位置を示すレーダーの役割を果たす矢印の導入は、地味ながらとても優れたアイデアではないかと筆者は思います。

© Konami Digital Entertainment

© Ubisoft

複雑なルール計算は一切不要! RPG、シミュレーションの「ヘルプメニュー」

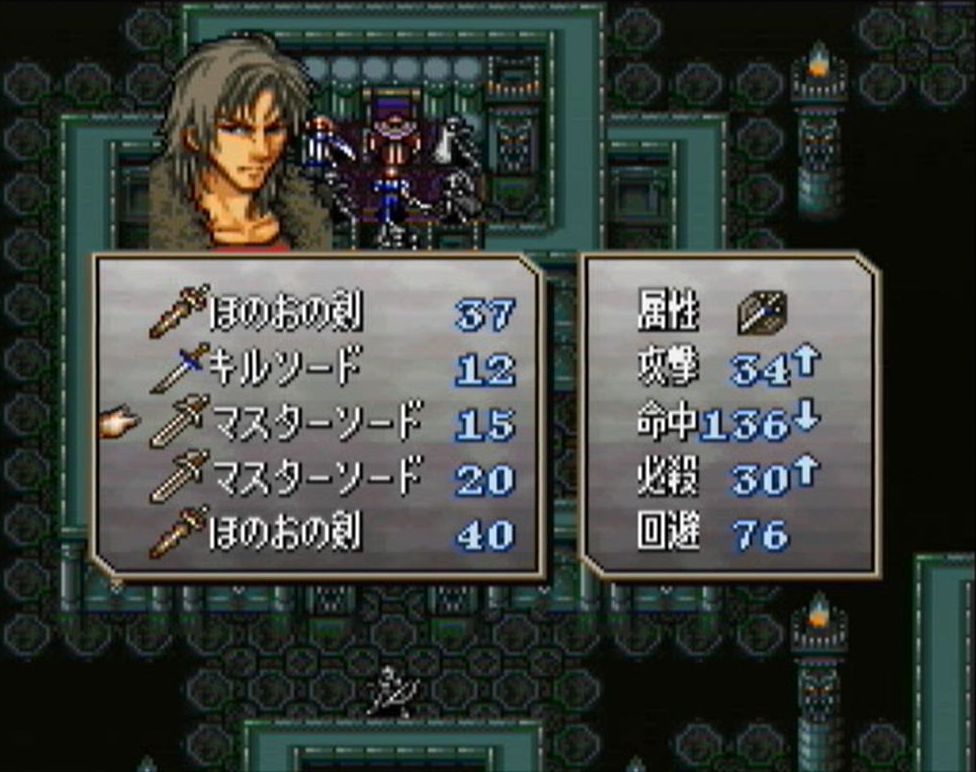

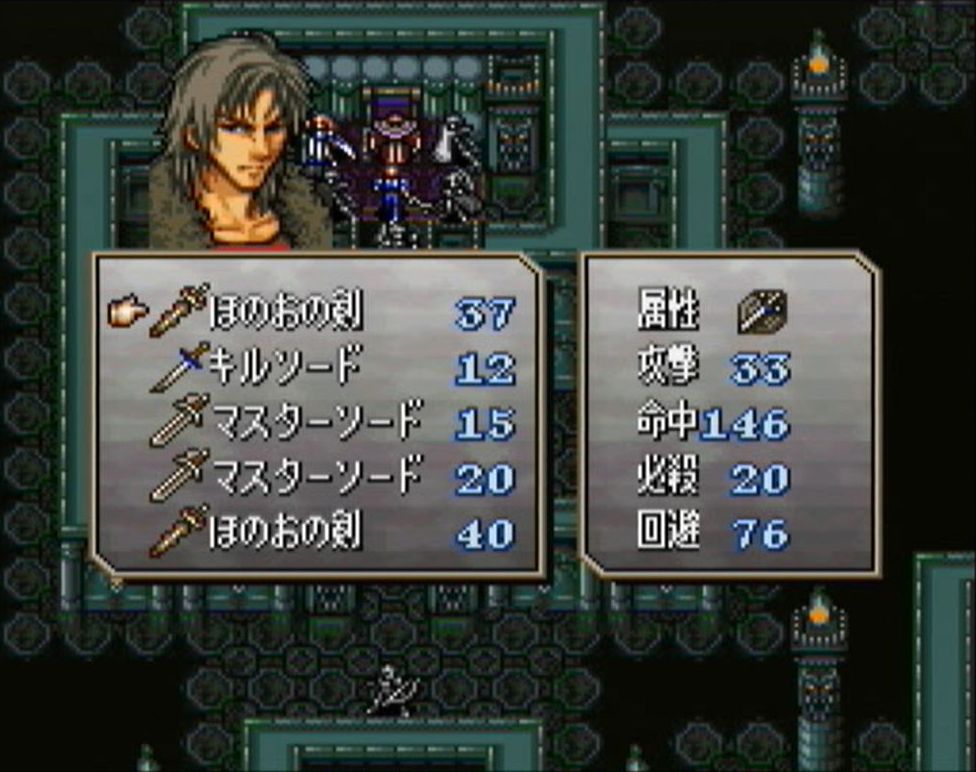

前述したように、アイテム類がたくさん登場するRPG系のタイトルでは、新しいアイテムを入手後、キャラクターの装備を変更する場合には攻撃力や守備力などのパラメーターがどれだけアップ(またはダウン)するのかが、プレイヤーにとっては最も気になるところです。

そこで、装備を変更する際の「ヘルプメニュー」や各種コマンドを実行中に、パラメーターの増減をその場で計算して表示する機能があるとたいへん便利です。この自動計算を表示するヘルプ機能を導入した古い例としては『ドラゴンクエストIII』(エニックス/1987年)や『ヘラクレスの栄光II』(データイースト/1989年)などがあります。

また自動計算ではありませんが、『ファイナルファンタジーIII』(スクウェア/1990年)には店で武器などを選択すると、装備可能なキャラクターだけが手足を振り、プレイヤーに装備できることを伝えるおもしろい演出があったことも、本作を遊んだことがある皆さんにはおなじみのことでしょう。

© 1996-2000 Nintendo/INTELLIGENT SYSTEMS

自動計算のヘルプ機能が、とりわけ大きな効果を発揮するジャンルはズバリ、ウォーシミュレーションやテーブル系のゲームではないかと筆者は思います。

これらのジャンルでは、古くからユニットの基本性能やステータスを表示する「常時ヘルプ」が定番になっています。RPGのアイテム表示と同様に、マップ上のユニットを選択すると自動で移動力、攻撃力、HPなどが表示されるシステムがその好例です。

以下の写真は『SUPER大戦略68K』(システムソフト/1989年)です。本作ではユニット選択すると移動力の表示だけでなく、マップ上で移動可能な場所はカラーで、進入できない場所はモノクロで表示されるので、誰でも簡単に移動範囲を理解できます。

本作では、地形によって移動に必要なコストが変化したり、ユニットの種類によっては進入不可能な地形があったりするので、各ユニットの移動範囲を正確に計算するのは簡単なことではありません。ですが、本作では「常時ヘルプ」のおかげで、プレイヤーは複雑な計算をしなくても快適に遊ぶことができます。

このようなユニットの行動範囲、あるいは攻撃などのコマンドがマップ上で実行できる範囲を示す「常時ヘルプ」は、将棋やチェスなど、アナログゲームをビデオゲーム化した作品でも定番になっている感があります。しかもビデオゲームの場合は、あらかじめプレイヤーが誤った場所にユニット(駒)を置けないようにプログラムされているので、初心者が遊びながら基本ルールを覚える際にも大いに役立ちます。

© SystemSoft Alpha Corporation

© 2013 ProjectEGG

© 2013 D4Enterprise Co.,Ltd

以上、今回は「ヘルプメニュー」をテーマにお送りしましたが、いかがでしたでしょうか?

昨今はパッケージではなく、ダウンロードまたは配信のみで提供されるタイトルが、ごく当たり前に存在する時代になりました。これらのタイトルでは、紙の代わりにオンラインマニュアルが用意されていますが、プレイ中にマニュアルの表示メニュー、あるいはブラウザに切り替えながら読むのは、時には「面倒だな……」とストレスを感じることもあるでしょう。

よって、今後も「マニュアル不要のユーザビリティー」を実践する「ヘルプメニュー」の新たなアイデアがどんどん生まれるのではないかと思われます。

なお「ヘルプメニュー」に関するくわしい解説は、『ビジネスを変える「ゲームニクス」』の「原則2-B-⑥:ヘルプメニューの種類と工夫」などの項をご覧ください。

それでは、また次回!