「ゲームニクス」で考えるゲームの魅力 第五十八回 チュートリアルPart2

当コラムでは、「ゲームニクス理論」をもとに、なぜゲームがおもしろくなるのか、どうしてプレイヤーはゲームに夢中になってしまうのかを、おもしろおかしくご紹介していきます。

第五十八回のテーマは「チュートリアルPart2」です。

前回(第五十回)は、筆者とサイトウ・アキヒロ先生の共著『ビジネスを変える「ゲームニクス」』の書面でも採り上げた、「原則1;直感的で快適なインターフェース」、あるいは「原則2:マニュアル不要のユーザビリティー」を具現化した実践例をいくつかご紹介しました。

今回は、前回は紹介し切れなかった選りすぐりの「チュートリアル」の例を、筆者の思い付く限りではありますが皆さんご覧に入れたいと思います。どうぞ最後までご一読ください!

「ゲームニクス」とは?

現亜細亜大学教授のサイトウ・アキヒロ先生提唱による、プレイヤーが思わずゲームに夢中になる仕組みを理論・体型化したもの。

本稿では、「ゲームニクス理論」を参考に、ありとあらゆるゲームのオモシロネタをご紹介していきます。「理論」というおカタイ言葉とは正反対に、中身はとってもユルユルですので、仕事や勉強の休憩時間や車内での暇つぶしなど、ちょっとした息抜きにぜひご一読を!

長年にわたり受け継がれる「通せんぼ」システム

第五十回では、主にRPGやアクションアドベンチャーゲームの「オープニング」の場面で、プレイヤーの行動範囲を制限することで、基本操作やルールを自然と学べる「通せんぼ」システムを紹介しました。

ここでは古い時代の例として『ドラゴンクエスト』(エニックス/1986年)と『メトロイド』(任天堂/1986年)を挙げましたが、このシステムは現在でも多くの作品に取り入れられている感があります。

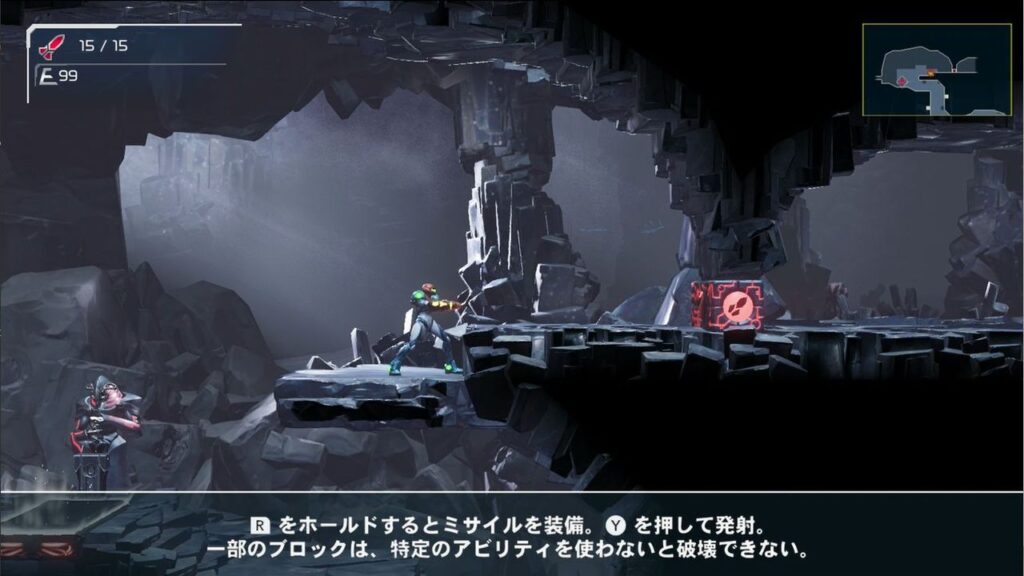

例えば『メトロイドドレッド』(任天堂/2021年)にも、元祖『メトロイド』と同様の「通せんぼ」の仕掛けがあります。

以下の写真(※中央と右の2点)は、チャージビームのアイテムが入手できる部屋です。この部屋には主人公のサムスが初期状態から使えるアクション、スライディングを利用すれば入れますが、脱出する際にはスライディングやジャンプだけでは出られず、チャージビームを当てると開くゲートを通らなくてはいけません。

つまり、部屋の中を必ずチャージビームを使わせる構造にすることで、プレイヤーは自然とその使用法を学習できるわけですね。

また本作では、この部屋以外にも「通せんぼ」した場所があるほか、「オープニング」の場面では各基本アクションの操作方法をテキストだけで説明する「チュートリアル」も導入されています。

加えて本作には、サムスが新たに武器やアビリティを獲得するとお手本動画が必ず流れ、以後メニュー画面で何度でも動画が見られる「チュートリアル」も用意されています。

© Nintendo

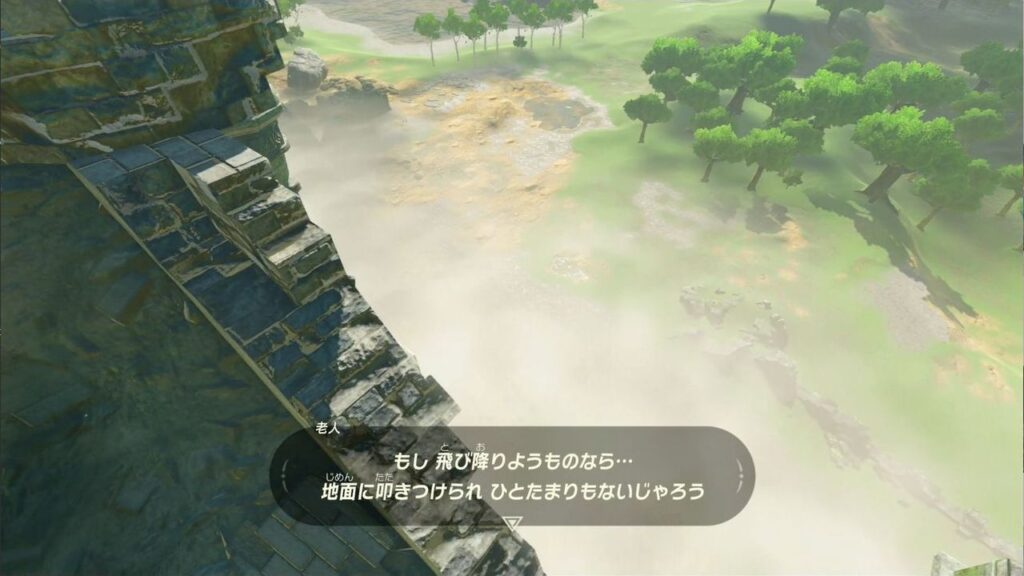

『ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド』(任天堂/2017年)と『ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム』(任天堂/2023年)は、いわゆるオープンワールド、つまり「通せんぼ」とはまったく逆に、最初からマップ上を自由に行動できるシステムを取り入れたとも言われています。

ですが、厳密には両タイトルとも初回プレイ時に登場する「オープニング」のシーン、および序盤の舞台となる地域では、主人公リンクの行動範囲が制限され、その間にプレイヤーが基本操作や武器の取得方法など、冒険を進めるための基礎知識を学べる「通せんぼ」が導入されています。

「通せんぼ」が長年にわたり利用されているのは、「原則2:マニュアル不要のユーザビリティー」を実践するうえで、この手法が極めて有効であることの何よりの証明ではないかと思われます。

© Nintendo

まだまだあります! ゲーム序盤の「チュートリアル」いろいろ

ここからは「通せんぼ」以外の方法で、序盤のシーンで「チュートリアル」を行うタイトルをご覧いただきましょう。

第十三回の「ヘルプキャラクター」 では、『ゼルダの伝説時のオカリナ』(任天堂/1997年)で妖精のナビィがリンクに話し掛ける形で、プレイヤーに直近の目標をアドバイスする「ヘルプキャラクター」の役割を果たしている例をお見せしました。

主人公の仲間を「ヘルプキャラクター」として活用しつつ、本作よりもさらに細かい、プレイヤーにとっては必修のルールをレクチャーする「チュートリアル」を盛り込んでいたのが、シミュレーションRPGの『タクティクスオウガ』(クエスト/1995年)です。

本作は、最初のバトルで主人公デニムの基本操作をメッセージ表示で説明し、2回目のバトルでは味方ユニットたちがデニムに話し掛ける形で、基本ルールや各ユニットの特徴などの説明に加え、自動で動き出して手本を見せてくれる、実に見事なアイデアを実装しています。

© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

『タクティクスオウガ』とは逆に、敵のキャラクターが実質的に「チュートリアル」の役割を果たす、実におもしろいアイデアを取り入れていたのが『スーパーマリオ64』(任天堂/1996年)です。

本作では、最初の「ボスキャラクター」であるボムキングに出会うと、戦う前にボムキングがマリオに対し、わざわざ自らの弱点を語ってくれます。同様に、バッタンキングなどの「ボスキャラクター」もマリオを挑発するように話し掛け、自身の攻略法を懇切丁寧に(?)教えてくれます。

ちなみに、本作はCERO区分が「A」、すなわち全年齢を対象としています。各「ボスキャラクター」のセリフには漢字が一切使用されていないことからも、この「チュートリアル」は小さい子どもでも遊びやすくする意図があったように思われます。

© 1996,1997 Nintendo

『ねこあつめ2』(ヒットポイント/2024年)など基本プレイ無料のスマホゲームでは、初回プレイ時に本来は有料のアイテムを無料で提供し、その使いかたをプレイヤーに説明するとともに、ついつい課金したくなる「チュートリアル」がよく用いられています。

実は、初回プレイの「チュートリアル」が無料で遊べるアイデアは近年のアーケードゲーム、特に専用のトレーディングカードを使用して遊ぶカードゲームにも導入されています。

例えば『英傑大戦』(セガ/2022年)は、初回プレイ時に基本ルールや各種UIをプレイヤーに説明する「チュートリアル」に加え、本編をプレイするにあたり必要となる武将カード3枚が無料でプレゼントされます。

本作と同様に、初回プレイが無料で専用カードももらえる「チュートリアル」は、『三国志大戦』(セガ/2016年)や『WCCF FOOTISTA 2019』(セガ/2019年)、『アイドルマスターTOURS』(バンダイナムコアミューズメント/2025年)などにも導入されています。

アーケード用カードゲームは、画面や筐体を初めて目にしたプレイヤーが、「どうやって遊ぶの?」「カードはどこで買えるの?」など、基本ルールやデッキの準備、プレイ料金などをすぐに理解するのは、たとえ「デモ画面」で流れる説明を見ても総じて難しいように思われます。

なので、これらのタイトルでは、プレイヤーに基本ルールを教える「チュートリアル」だけでなく、本来は有料のカードも初回プレイ時に無料で提供することで、次回以降もスムーズに遊べる、つまりお金をついつい投入して「コンティニュー」したくなる仕掛けも用意しているわけですね。

※出典:『英傑大戦』公式サイト:https://www.eiketsu-taisen.com/beginner/start/

©SEGA

その都度「チュートリアル」の今昔

前述の『メトロイドドレッド』や『ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド』のほかにも、第五十回で紹介した『スーパーマリオギャラクシー』(任天堂/2015年)などのように、新たなアクションが使えるようになると、その都度お手本動画やアニメーションで操作方法を説明する「チュートリアル」を導入したタイトルはたくさんあります。

新しいアクションやゲームモードが遊べるようになったタイミングで、その都度「チュートリアル」が挿入されるタイトルは、昨今のオンラインアップデートが何度も繰り返されるPC、スマホ用ゲームでも数多く見られます。おそらく皆さんも、このようなその都度「チュートリアル」を今までに何度も体験していることでしょう。

特に、ゲームがけっして得意ではない、もっと言えば端末の操作自体にくわしくないライトユーザーも数多く遊ぶ、いわゆる3マッチパズルやタワーディフェンスなどのカジュアルゲームでは、その都度「チュートリアル」が定番のシステムとなっている感があります。

いくら「チュートリアル」が丁寧に作られていても、いっぺんに5個も10個も説明が続くと、たとえゲームの腕に自信があるプレイヤーであっても、すべての内容を正確に覚えるは非常に困難です。ですから、テーマごとに1つずつ区切って説明する、その都度「チュートリアル」は極めて有効な手法であると思われます。

© 2014 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.

© 2014 PICTOY Co.,Ltd. All Rights Reserved.

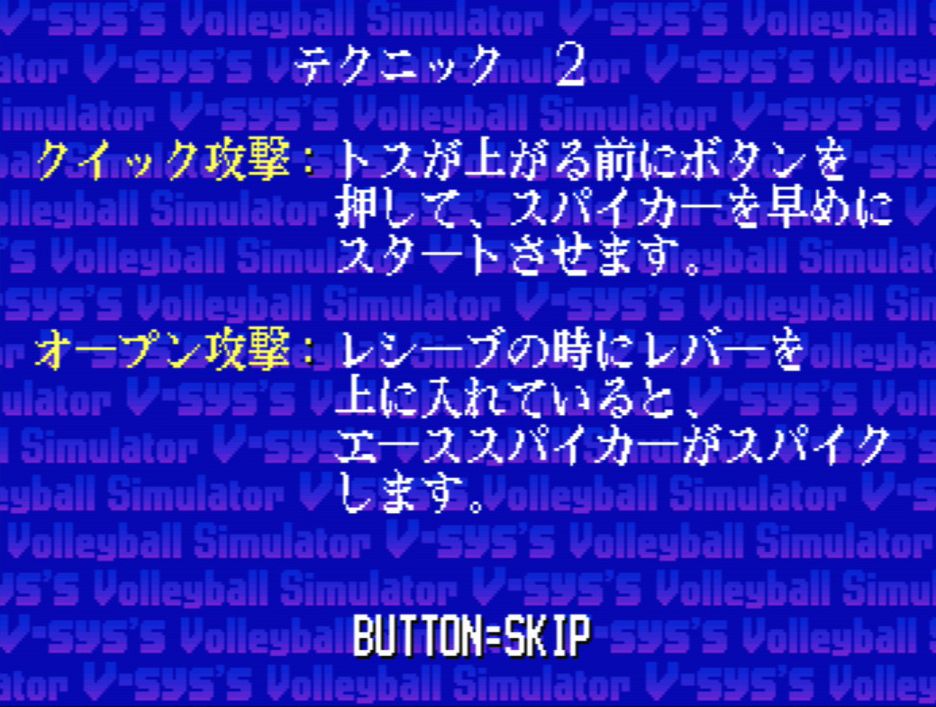

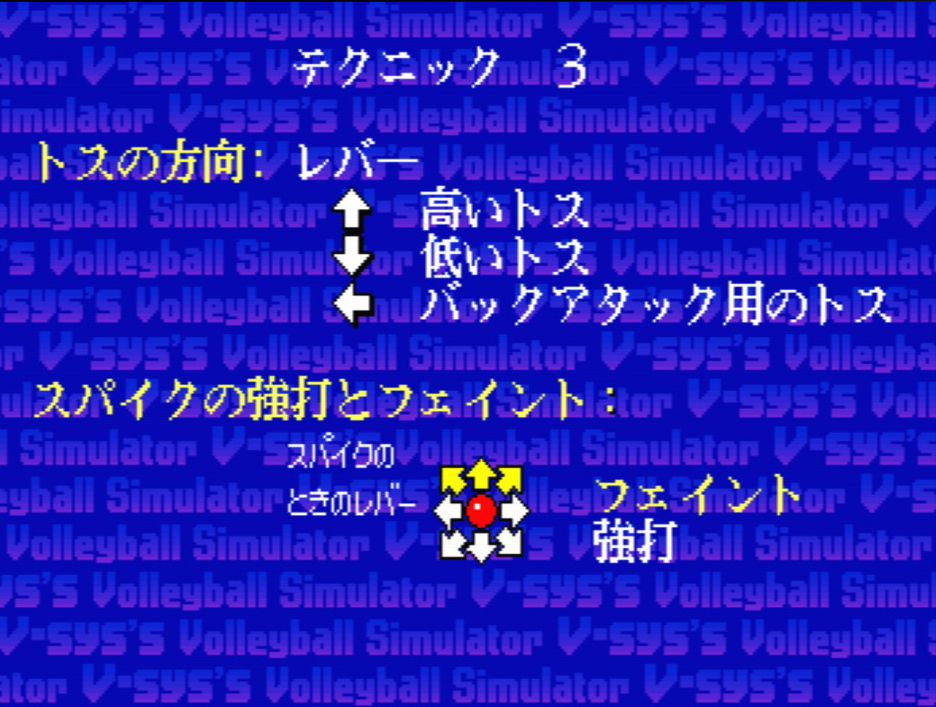

実は、古い時代のアーケードゲームにも、その都度「チュートリアル」が導入された例があります。

バレーボールゲームの『スーパーバレー’91』(ビデオシステム/1991年)はゲーム開始直後、および試合に勝つと次の試合が始まるまでの間に、インストカードには書き込まれていない、さまざまなテクニックが紹介されるアイデアが導入されています。

同様に、バスケットボールゲームの『スラムダンク』(コナミ/1993年)シリーズでも、1クオーター終了ごとにテキスト、あるいはお手本動画を交えたテクニックを解説する「チュートリアル」が導入されています。

このように、試合に勝った後のブレイクタイムを利用した「チュートリアル」を開発スタッフが考案したのは、ゲームが上達したプレイヤーに対して段階的に応用編を教える、つまり「ゲームニクス理論」の「原則4:段階的な学習効果」と同様の発想からだったのかもしれませんね。

©HAMSTER Corporation

以上、今回は「チュートリアルPart2」をお送りしましたが、いかがでしたでしょうか?

初回プレイの「チュートリアル」が無料で遊べる、あるいはその都度「チュートリアル」を用意したタイトルの数は、特にスマホ用アプリでは数え切れないほど存在することでしょう。よって、今回ご紹介した以外にも、優れた「チュートリアル」を実践している作品がまだまだあると思われますので、さらに研究の余地がありそうですね。

なお「チュートリアル」のくわしい解説は、『ビジネスを変える「ゲームニクス」』の「原則1:直感的で快適なインターフェース」や「原則2-B:マニュアルの組み込みとその提示方法」などの項をご覧ください。

それでは、また次回!